| ← Ноябрь 2014 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

7

|

|||||

|

14

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

<> - совсем не <<Халтура>>. Как и почему искажается написание узбекских фамилий

|

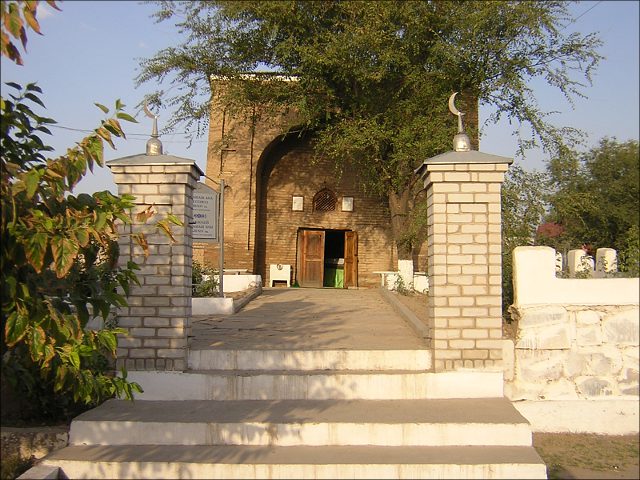

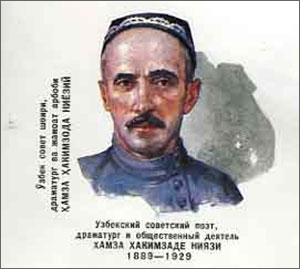

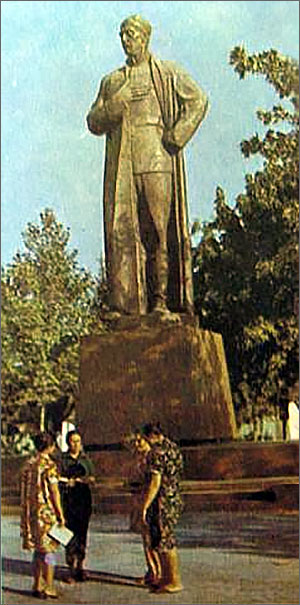

«Ҳолтўра» - совсем не «Халтура». Как и почему искажается написание узбекских фамилий 2014-10-21 00:18 Бахтияр Шахназаров На фото: Вывеска с указанием маршрута движения одного из ташкентских автобусов, который следует от м. Максима Горького до поселка Улугбек В конце 1970-х годов в газете «Узбекистон маданияти» («Культура Узбекистана») была опубликована статья о проблемах с узбекским алфавитом на основе кириллицы. Из нее я узнал, что Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан перешли на кириллицу в 1940 году, а до этого более десяти лет в этих республиках пользовались алфавитом на основе латиницы, переход на которую от арабского письма произошел потому, что латиница была внедрена в Турции. Мне запомнились высказывания автора статьи о том, что алфавит должен сыграть для родственных языков объединяющую роль. Однако каждая из союзных республик разрабатывала свою собственную письменность, основанную на кириллице, что, наоборот, способствовало отдалению этих языков друг от друга. Автор считал, что в алфавиты упомянутых народов надо внести изменения, которые способствовали бы их сближению. Можете представить мое удивление, когда я узнал от своей матери, что в начальной школе она изучала латиницу и умеет читать и писать на ней. Общеизвестно, что в течение более двенадцати веков на территориях вышеупомянутых республик была распространена арабская письменность. Обученные грамоте представители всех тюркских народностей могли свободно читать написанное на родственных языках благодаря тому, что в арабском алфавите, в большинстве случаев, такие гласные, как «и», «а», «у», не пишутся. Поскольку корни многих слов одинаковы, то люди сами могли проставить надстрочные и подстрочные огласовки во время чтения (по-арабски «забар» и «зер»). После установления в Туркестане советской власти и образования республик новое правительство озаботилось ликвидацией неграмотности и пропагандой атеизма. Последнее усложнялось тем, что местное население учило арабский алфавит, на котором были написаны религиозные книги. Власти решили последовать примеру Турции, освоившей латиницу, полагая, что и советским тюркоязычным республикам надо перейти на этот вид письма - из-за схожести языков. (Кстати, филологи Турции не считают азербайджанский, казахский, киргизский, туркменский и узбекский отдельными языками, предпочитая называть их диалектами турецкого/тюркского языка). Однако вскоре власти спохватились, осознав, что латиница может способствовать распространению идей пантюркизма через издаваемые на общем алфавите газеты и книги. И в 1940 году было решено перевести языки советских тюркоязычных республик на кириллицу. Вскоре после распада СССР Узбекистан принял решение об отказе от кириллицы и возвращении к латинской графике, соответствующие изменения были внесены в закон «О государственном языке», принятый в 1989 году. Процесс латинизации шел неровно и не избавил коренное население от проблем, которые возникли у него после советизации. Речь – об искажении многих имен и фамилий. Когда я вел на государственном телеканале Узбекистана авторскую телепередачу «Ҳуқуқ ва бурч» («Права и обязанности»), неоднократно выносил эту тему на обсуждение, но, к сожалению, власти ничего не предприняли для исправления ситуации. Мне кажется, что дело сдвинулось бы с мертвой точки, если бы имя и фамилия президента содержали в себе сложные буквы и по-разному писались на узбекском языке. В советский период в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и паспортных столах Узбекистана в основном работали представители русской национальности или русскоязычные, в массе своей не владевшие узбекским языком, не говоря уже о знании узбекской орфографии. В свидетельства о рождении и паспорта граждан они вносили соответствующие записи зачастую на «русский лад»: вместо «Зокиров» писали «Закиров», «Усмон» становился «Усманом», «Раъно» - «Рано» и так далее. Это во-первых. Во-вторых, в узбекском алфавите существуют не свойственные русскому языку буквы «ў», «қ», «ғ», «ҳ». Благодаря паспортистам и кириллице, Хўже, Тўқсону, Дилшоду пришлось привыкать к своим новым именам - Ходжа, Таксан, Дильшат. Когда я учился в Ташкентской государственной консерватории, у меня был знакомый по имени Ҳолтўра. Из-за того, что узбекская буква и звук «ў» на русском языке пишется как «у», а безударная «о» превращается в «а», он часто оказывался в неприятных ситуациях. Всякий раз, когда Ҳолтўра не делал домашнее задание, учителя сразу обыгрывали его имя, говоря, что «учеба - это не халтура». В-третьих, паспортистки часто игнорировали букву «ё», предпочитая заменять на «е». Тогда, кстати, доставалось и русским людям, имевшим в своих фамилиях эту злополучную букву. Так «Королёва», к примеру, превращалась в «Королеву». Все бы ничего, да только случалось, что фамилия в свидетельстве о рождении не совпадала с указанной в паспорте, и у обладателя такой фамилии возникали проблемы с идентификацией. Возьмем, к примеру, мое имя – Бахтиёр. Он означает «его счастье всегда сопутствует ему» (бахт – счастье, ёр – спутник, любимый). Сотрудница, заполнившая мое свидетельство о рождении, решила заменить букву «ё» на «е», я стал Бахтиером. «Ер» на узбекском означает «земля». Моя фамилия - Шоҳназаров, но я стал Шахназаровым. Отчество тоже не избежало такой участи: в моих документах написано «Исаджанович», тогда как должно быть «Исожонович». До середины семидесятых годов ХХ века узбекские имена и фамилии разрешалось писать по правилам узбекского языка. Затем появился приказ писать их в соответствии со свидетельствами о рождении. В те времена я учился в школе, в шестом или седьмом классе. Помню, как изменился список учеников в классном журнале. Фамилия одной из учениц - Йўлбарсохунова Муяссар - находилась в верхней части списка. После того как ее фамилию и имя исправили, она оказалась в конце списка – теперь ее звали Юльбарс-Ахунова Мияссар.  Подробнее о проблемах перехода узбекской письменности с одного алфавита на другой читайте в нашей статье Латинизация алфавита. Узбекский опыт Мне неизвестна причина написания узбекской буквы «ў» на русском языке как «у», ведь ее звучание ближе к «о». Название народа звучит как «озбек», а не «узбек». В советский период англоязычные страны заимствовали слово «Узбекистан» из русского языка и стали писать Uzbekistan, хотя правильнее было бы Ozbekistan. И тогда на недавнем чемпионате мира по гимнастике в Китае не случился бы казус, когда в честь украинского чемпиона прозвучал гимн Узбекистана. Хотя, не исключено, что тогда вполне мог прозвучать гимн USA. Кстати, поскольку в официальных списках страны указываются согласно английскому алфавиту, Uzbekistan и USA стоят рядом. Именно по этой причине в 1990-х годах президенты Узбекистана и США оказались рядом во время группового фотографирования лидеров стран мира на генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что дало узбекскому телевидению повод заявить об «особом внимании президента США к своему коллеге из Узбекистана». Впрочем, многие европейские страны все же пишут Ozbekistan. Недавно где-то читал, что название знаменитой немецкой компании по производству сладостей «Outker» происходит от имени ее основателя-узбека по имени Ўткир, который в 1945 году решил обосноваться в Германии. Если бы он поселился там после 1970-х годов, вполне возможно, что его компания называлась бы «Utkir». Согласно принятому в 1993 году Закону «О внедрении узбекской письменности, основанной на латинской графике», в Узбекистане решено было внедрить турецкий алфавит, как и в 1929 году. В турецком буквы «ч» и «ш» писались как «ç» и «ş», а «ў» и «ғ» - как «ö» и «ğ». Более того, была буква для обозначения дифтонга «нг». Но в 1995 году в еще свежий закон о внедрении латинской графики были внесены изменения – написание шипящих букв изменили на английский манер. Мотивом для новшества стало охлаждение отношений между Узбекистаном и Турцией, хотя официальной причиной было названо намерение упростить пользование англоязычной клавиатурой компьютеров, хотя Windows может приспосабливать клавиатуру компьютера под любой официальный язык мира. После принятых изменений буквы «ч» и «ш» стали изображать «ch» и «sh», а «ў» и «ғ» - «o’» и «g’», что делает записи более громоздкими, длинными и некрасивыми. Дифтонг «нг» и вовсе исключен из алфавита. Так как, согласно общепринятым нормам, фамилии и имена на латинице пишутся так же, как на языке оригинала, то буквы ş, ö, ç, ğ стали писать как s, o, c, g, поскольку в английском языке практически нет букв с диакритическими знаками (если не считать строчных букв i и j). О сближении алфавитов тюркоязычных народов, как мечтал автор статьи в «Узбекистон маданияти», не было и речи. Однако и после внесенных в закон изменений проблема с написанием узбекских фамилий и имен сохранилась. Дело в том, что ни в законе о государственном языке, ни в законе о внедрении латинского алфавита не говорится о написании узбекских имен и фамилий в документах в соответствии с узбекским произношением этих слов. Живя в Канаде, я нередко сталкиваюсь с большими трудностями при переводе документов с узбекского языка на английский. Если в документе фамилия и имя указаны на кириллице, то я обязательно запрашиваю документ, где те же имена написаны на латинице или прошу заказчика написать мне их на латинице. Я знаю, что узбекские фамилии и имена почти всегда де-факто пишутся не по правилам узбекского языка. Сейчас в Узбекистане полным ходом идет замена паспортов на биометрические. В них делаются те же ошибки, что и в старых. Фамилии и имена переводятся с кириллицы на латиницу. Например, в большинстве случаев фамилия «Қўчқоров» в документах указывается как «Кучкаров». Когда ее переводят на латиницу, то вместо того, чтобы написать «Qo’chqorov», ее переводят по буквам и пишут «Kuchkarov». Так уродуется узбекская фамилия. Совершенно преобразуются фамилии и имена, в которых есть буква «х»; их на английский передают через две буквы «kh». А если еще есть и «ж», тогда число вариантов увеличивается в разы. Вот как написать фамилию Хўжаев? В советское время она превратилась в «Ходжаева» или «Хаджаева», а теперь на латинице – раздолье для паспортисток: «Hodjaev», «Hudjaev», «Hadjaev», «Xodjayev», «Xadjaev» и так далее. Вариантов не менее десяти, хотя на узбекском языке ее следует писать как «Хўжаев» на кириллице и как «Xo’jayev» на латинице. Но это еще не все. Если требуется записать фамилию по-английски, то, хотя она уже написана в паспорте на латинице, ее «переводят» на язык Байрона, превращая в «Khodjaev», «Khudjaev» и прочее - на любой вкус. То же самое происходит и с именами. Скоро в Узбекистане начнутся выборы в Олий Мажлис (парламент), затем – выборы президента. Фамилии и имена кандидатов должны писать в соответствии с их паспортами, но на предвыборных плакатах и в узбекскоязычных СМИ они будут указываться по правилам узбекского языка. Если следовать бюрократическим правилам, даже одна измененная буква уже не позволяет идентифицировать личность. А здесь – раздолье! У большинства депутатов – раздвоение личности? Заглянем на сайт узбекского Сената. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса – «Тошмухамедова Дилорам Гафурджановна». Переходим на узбекскую версию (кстати, почему-то до сих пор кириллическая) – «Тошмуҳамедова Дилором Ғофуржоновна». Заместитель спикера – руководитель фракции УзЛиДеП – «Якубов Бахтияр Султанназирович» («Ёқубов Бахтиёр Султонназирович»), Председатель Комитета по международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты «Гулямов Латиф Якубович» («Ғуломов Латиф Ёқубович»). Сколько человек перед нами – трое или шестеро? Казус в государственном масштабе. Этой проблемой давно пора заняться узбекским законодателям. Тем более что фамилии и имена некоторых из них даже на сайте Олий Мажлиса написаны с орфографическими, с точки зрения узбекской грамматики, ошибками. Описанную мной проблему нельзя решить без принятия специального закона. Неоднократно через СМИ Узбекистана я предлагал принять закон о правописании узбекских фамилий, имен и отчеств и исправлении их в документах. Однако воз и ныне там. Хотя узбекский язык уже четверть века является в Узбекистане государственным, кажется, что он все еще не стал таковым по-настоящему. Это мое личное мнение. А как вы думаете? Бахтияр Шахназаров, паралегал и переводчик, Торонто, Канада. bakhtier63@gmail.com Тел: 1-647-997-7667 Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Сайрам - древний город, которого больше нет на карте 2014-11-03 01:03 Константин Оболенский На фото - мавзолеи Сайрама. Автор снимков Андрей Донец У древних городов Казахстана очень разные судьбы. Немногие из них сохранились до наших дней, не прерывая при этом своего существования. Наиболее парадоксальна, пожалуй, судьба древнего Испиджаба, позже Сайрама. Нет, люди на этой богатой памятниками истории земле по-прежнему живут, и мавзолеи Сайрама по-прежнему привлекают к себе паломников и туристов. Но из крупного городского центра на Великом Шелковом пути он сначала превратился в поселок, а затем стал частью города Шымкента, то есть, юридически как самостоятельное поселение исчез. А центр Сайрамского района Южно-Казахстанской области, ставшего теперь самым маленьким по площади в стране, расположен в поселке Аксукент... Сайрам - до недавнего времени посёлок в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области Казахстана. Расположен в 10 км восточнее города Шымкента на реке Сайрам-Су. Население — свыше 40 тыс. жителей. Основное население составляют узбеки (около 95% жителей). Исторический центр Сайрама является памятником градостроительной культуры Средней Азии IX-XIX веков. В Сайраме — семь общеобразовательных школ, одна широкопрофильная гимназия, школа-интернат и специальная школа. А также детский дом, специальный детский дом. Государственный Узбекский драматический театр (с 2003 года). Население в основном занимается сельским хозяйством: овощеводством, садоводством. Есть плодоперерабатывающие предприятия, парниковые хозяйства. В 2014 году поселок Сайрам включен в городскую черту Шымкента (Шымкентская городская агломерация, площадь 117 тыс. га). В перспективе войдет в четвертый городской район «Каратау» (площадь 33 тыс. га, население 209 тыс. чел.), создание которого пока не утверждено правительством. Однако древнюю и богатую историю этого города никуда не спрятать. Тем более, что она постоянно напоминает о себе то находками кладов, то остатков средневековых архитектурных сооружений. Вот об этой истории мы и поговорим. Рождение города Сто лет назад поездка из Шымкента в Сайрам на тарантасе занимала целый день. Сейчас же двадцать километров по прекрасной дороге пролетают незаметно. Граница древнего города обозначена величественной аркой, за которой - сплошные магазины и центральный рынок. Именно возле этого рынка в прошлом году нашли остатки бани XI века, а возле них - два клада. Трудно представить, что люди живут здесь уже 1200 лет. Под ногами могут оказаться еще сотни кладов и даже остатки дворцов… Сами сайрамцы, опираясь на местные легенды, возводят историю своей малой родины едва ли не ко временам Александра Македонского. Но по письменным источникам и археологическим данным он, конечно, моложе.

Доктор исторических наук Бауыржан Байтанаев в монографии «Сайрамский клад» пишет: «Сайрам является крупнейшим памятником городской культуры и современным населенным пунктом на юге Казахстана. Он отождествляется с городом Испиджаб, известным по средневековым письменным источникам. Являясь центром одноименного округа, территория которого простиралась от границ Шаша (Ташкента) до Кашгара, Испиджаб был крупным торговым, экономическим, политическим центром региона и местом пребывания султана в разные времена отечественной истории. О Сайраме знаменитый тюркский ученый-филолог XI-XII веков Махмуд Кашгарский говорил: «Сайрам - название белого города, который называется Испиджаб. Сарьям - видоизменение этого». Достоверно известно, что в IX веке Испиджаб был уже не селением, а городом. Причем, располагался он по тогдашним понятиям на дальней периферии молодого мусульманского мира. Город возник, конечно не сразу. Люди и раньше селились в здешних благодатных местах. И следы этих поселений найдены в окрестностях Сайрама. Но в самом его городище слоёв ранее IX века не найдено. Правила в городе местная тюркская династия. Жили здесь и ираноязычные согдийцы. Вскоре Испиджаб входит в состав крупнейшего в ту пору государства Центральной Азии, которым правила иранская династия саманидов. Правитель государства Нух ибн Асад придавал Испиджабу большое значение как месту «войны за веру», поскольку кочевники-тюрки не спешили принимать ислам. Нух ибн Асад освободил город от налогов и приказал окружить его длинной крепостной стеной, которая защищала не только жилища, но и посевы. Так что жилось горожанам неплохо. И хронисты того времени сообщали, что «они не знают неурожаев и хараджа» (государственного налога, который взимается за пользование землей). Жили в городе и представители других конфессий. В конце 80-х годов прошлого века археологами случайно был обнаружен митраистский подземный храм совсем недалеко от мавзолея Ибрагима-ата - отца Ахмеда Ясави. Прекрасный был бы туристический объект, да жаль, не сохранили... В город мигрируют жители из других регионов Центральной Азии вплоть до Бухары и Самарканда. В одном из сочинений Испиджаб даже назвали «рудником торговцев со всего мира». Кстати, здесь располагался и большой рынок рабов - захваченных в плен. Богатство города не способствовало его лояльности саманидам. Его правители периодически поднимали мятежи. И чеканили собственную монету. Тюркская династия Испиджаба звалась маттидами. В общем, войн тоже хватало.

Взлет и падение В конце X века ситуация резко изменилась. На юго-востоке Казахстана возвысилась тюркская династия караханидов. Правители нового государства устремились к захвату богатых городов. Испиджаб оказался первым на их пути. В 990 году он вошел в состав новой державы. Местная тюркская аристократия не сопротивлялась новой власти и охотно сменила свое подданство. «Археологические материалы и письменные источники свидетельствуют о наивысшем расцвете города в эпоху караханидов, продлившуюся почти два столетия – до первой четверти XIII века. Этот период в истории средневекового Сайрама можно назвать «золотым веком», - пишет крупнейший знаток истории города доктор исторических наук Бауыржан Байтанаев. Добавим, что именно к этому времени относится закладка большинства сохранившихся до наших дней сайрамских мавзолеев. Видимо, в городе велось и большое общественное строительство, о чем свидетельствуют найденные в прошлом году остатки бани. Династия Маттидов пользовалась большой автономией. Город развивался, перерос линию крепостных стен. Окрестные тюрки приняли ислам. Война за веру прекратилась. Но кончаются не только войны, но и эпохи. Караханиды были разгромлены пришельцами с востока - каракитаями. А те, в свою очередь, потерпели поражение от Хорезма. Незадолго до прихода монголов Чингизхана хорезмшах Мухаммед, вероятно, предвидевший скорую войну, изгнал из Испиджаба жителей, оставив лишь гарнизон. Археологические данные подтверждают, что город был опустошен до прихода монголов. Историк и путешественник Якут ал-Хамави писал: «И остались те сады опустевшими на своих опорах, заставляя плакать глаза и скорбеть сердце… с разрушенными замками и пустыми жилищами и дворами. Заблудился проводник этих каналов, и они стали течь, блуждая во все стороны без воли». Войска Чингизхана, применившие для взятия Испиджаба катапульты, лишь довершили разгром. Удя по всему, именно тогда были разрушены и местные мавзолеи. Которые позже будут восстанавливать на сохранившихся фундаментах. Возрождение О том, насколько быстро возродился город после всех этих трагических событий, судить сложно. Одни источники сообщают, что жизнь в него вернулась лишь сто лет спустя. Согласно другим, она практически не прерывалась. Зато точно известно другое, как указывает Бауыржан Байтанаев: «Именно в послемонгольское время название Сайрам прочно закрепляется за этим населенным пунктом». Сайрам вошел в состав монгольского улуса Чагатая. И в правление хана Кайду (1271-1301г.г.) в городе уже чеканятся монеты. По данным авторов того времени, в городе было целых 40 ворот. И он был таким большим, что длина его составляла день пути. Скорее всего, это указывает на то, что были восстановлены длинные стены, защищавшие всю земледельческую округу города.

После талантливого государственного деятеля хана Кайду в улусе Чагатая вспыхивают усобицы, которые длятся целых десять лет. И вновь предместья Сайрама оказываются разрушенными. А их жители на время даже переселяются в горы, труднодоступные для кавалерии, где ищут спасения в пещерах. Вообще, изучая историю любого средневекового города Казахстана, только диву даешься их живучести. И крепости нервов горожан. Ведь беды можно было ждать в любой момент. И порой она приходила даже тогда, когда входил в состав могучей империи. Под дланью тимуридов После окончательного распада чагатайского государства Сайрам вошел в состав империи Тимура. Он часто упоминается хронистами в связи с борьбой неугомонного хана Тохтамыша за престол Золотой Орды. Известно, что первоначально Тимур поддерживал Тохтамыша в его притязаниях, хотя последний раз за разом терпел поражения. Согласно одному из сообщений, после очередного сражения именно наместник Сайрама нашел тяжело раненого Тохтамыша и привез к себе в город, где его и вылечили. Но стоило Тохтамышу добиться своего и занять престол Ак-Орды, а потом и Золотой Орды как ситуация кардинально меняется. Он предал своего благодетеля, воспользовался отсутствием Тимура, и ордынские войска осадили в числе прочих городов Мавераннахра и Сайрам. Впрочем осада была безуспешной. В монографии «Сайрамский клад» доктор исторических наук Бауыржан Байтанаев указывает: «При Тимуре и тимуридах Сайрам имел важное стратегическое значение, прежде всего, в период военных кампаний. В Сайраме постоянно находился наместник, на эту должность нередко назначались иностранцы. Одним из них был Абд-ал-мелик ибн ат-Такрати, добровольно ушедший из Сирии с Тимуром». Через Сайрам неоднократно проходили войска «железного хромца» во время поход против Моголистана. В 1404 году, незадолго до своей смерти, Тимур подарил Сайрам вместе с Ташкентом внуку Улугбеку, которому судьба уготовила стать великим астрономом, но неудачливым государственным деятелем. В 1411 году город подвергается осаде моголистанских войск, но взять его они не смогли. Однако окрестности приграничного города опустошались в то время неоднократно. Город переходит от одного тимурида к другому. В их распри охотно вмешиваются моголистанские правители, которые даже размещают в Сайраме свои войска. Вскоре Сайрам переходит в их владения и опять же вместе с Ташкентом. В составе Моголистана Сайрам находился до 1503 года. Между тем из Приаралья на юг приходят кочевые узбеки во главе с Шибаном. Начинается новая полоса разрушительных войн. Последним тимуридом, которому на короткое время подчинился Сайрам, был знаменитый Бабур, основатель империи великих Моголов в Индии. Как все-таки тесен мир... Наместника Бабура в Сайраме звали Каттабек. Именно с ним связано вхождение Сайрама в состав Казахского ханства. Но это уже другая история. Константин Оболенский Международное информационное агентство «Фергана» Видеолекторий «Ферганы.Ру»: Занги-ота - «Отец темнокожих» 2014-11-05 08:43 Фергана Ташкентский шейх Занги-ота, пятый предводитель суфийского ордена Ходжаган, основанного философом Ходжой Ахмадом Ясави, был похоронен вблизи Ташкента в 1258 году. Вокруг его захоронения с ценным мраморным надгробием XIV века возник комплекс зданий, представляющих собой разновременные постройки, соединенные общей идеей. Это - очень популярное место поклонения мусульман, о чем свидетельствует не иссякающий поток верующих: в любой день года здесь можно увидеть сотни людей. В настоящее время комплекс кардинально перестраивается и приобретает совершенно иной вид. О прошлом и настоящем комплекса Занги-ота - в очередной лекции ташкентского журналиста писателя и краеведа Бориса Голендера. Рассказ Бориса Голендера продолжает объемный цикл видеолекций «Культура и история Центральной Азии», в рамках которого мы уже сняли и представили на суд зрителя более двадцати передач, посмотреть которые можно на нашем канале в YouTube. Международное информационное агентство «Фергана» Организация Freedom House заявляет об уголовном преследовании ее партнера в Кыргызстане 2014-11-05 10:07 ИА Фергана.Ру  В заявлении говорится, что 26 сентября Ошское управление Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) возбудило уголовное дело в отношении местной организации, работающей при поддержке Freedom House (название не приводится). Поводом стало пилотное анкетирование по вопросу соблюдения прав этнических меньшинств в Джалалабадской и Баткенской областях. Основанием для расследования в постановлении о возбуждении уголовного дела были указаны экспертное заключение Национальной академии наук Киргизии и жалобы, поступившие от граждан города Ош по поводу опроса, который, по их мнению, разжигает межнациональную рознь. Сотрудники ГКНБ провели обыск в офисе местной организации, изъяли компьютеры, копировальное оборудование и документы, допросили ее сотрудников, привлеченных к исследованию специалистов и сотрудников Freedom House. «Мы полностью отвергаем утверждение о том, что работа Freedom House и наших партнеров могла привести к разжиганию межнациональной розни. Факты по делу поддерживают нашу позицию», - заявляет международная организация в своем пресс-релизе. Получив через Ошский городской суд экспертное заключение, сотрудники Freedom House увидели, что в нем содержатся ответы на два вопроса, которые поставили следователи. По мнению экспертов, в вопросниках нет сведений, разжигающих межнациональную рознь, и их содержание не несет угрозу для национальной безопасности Кыргызстана. Тем не менее, в заключении говорится, что «в завуалированной форме и неявным образом» некоторые вопросы анкеты могли бы «при определенных обстоятельствах» привести к общественным беспорядкам на межэтнической почве. Кроме того, в жалобах граждан утверждается, что опрос проводился в городе Ош, но на самом деле, как заявляет Freedom House, ее партнер там никого никогда не опрашивала. А некоторые граждане, указанные авторами жалоб, заявили адвокатам международной организации, что они их не подавали. На основе обнаруженных несоответствий и процессуальных нарушений в ходе возбуждения уголовного дела и ведения следствия Freedom House и ее местный партнер подали жалобу на незаконные действия следователя ГКНБ в судебном порядке. Однако 3 ноября Ошский городской суд, признав указанные нарушения, оставил жалобу без удовлетворения. Теперь партнеры подадут апелляцию в Ошский областной суд. Freedom House, напомнив, что работает в Киргизии более десяти лет и участвовала в создании институтов, призванных защищать права граждан и способствовать развитию демократии и верховенства права в этой стране, заявила, что продолжит свою деятельность. Появившиеся в СМИ сообщения о прекращении деятельности или о закрытии офисов организации в Кыргызстане являются неверными: «мы продолжаем поддерживать местное гражданское общество и дело демократии в Кыргызстане». Freedom House работает в Кыргызстане с 2002 года, получает финансовую поддержку от Агентства США по международному развитию (USAID) и Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США. Главные цели организации – «помочь народу Кыргызстана в улучшении ситуации с правами человека посредством оказания содействия местным правозащитным НПО, юристам и активистам как поборникам прав человека на национальном и международном уровне; повысить ответственность страны в части сокращения объемов пыток через укрепление диалога между НПО и правительством; через видеоматериалы и обсуждения представить проблемы в сфере прав человека и решения в формате, предусматривающем права человека как основное направление, чтобы показать, как граждане могут защищать свои права, а также вовлекающем государство в принятие мер по устранению нарушений. Помимо технической и финансовой помощи правозащитным организациям и активистам «Фридом Хаус» в Кыргызстане оказывает поддержку правозащитникам посредством работы со СМИ и применения новых технологий, обучения юристов и активистов, привлечения правительства Кыргызстана к работе по правам человека и защиты самих правозащитников. Международное информационное агентство «Фергана» Организация Freedom House заявляет об уголовном преследовании ее партнера в Кыргызстане 2014-11-05 10:07 ИА Фергана.Ру  В заявлении говорится, что 26 сентября Ошское управление Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) возбудило уголовное дело в отношении местной организации, работающей при поддержке Freedom House (название не приводится). Поводом стало пилотное анкетирование по вопросу соблюдения прав этнических меньшинств в Джалалабадской и Баткенской областях. Основанием для расследования в постановлении о возбуждении уголовного дела были указаны экспертное заключение Национальной академии наук Киргизии и жалобы, поступившие от граждан города Ош по поводу опроса, который, по их мнению, разжигает межнациональную рознь. Сотрудники ГКНБ провели обыск в офисе местной организации, изъяли компьютеры, копировальное оборудование и документы, допросили ее сотрудников, привлеченных к исследованию специалистов и сотрудников Freedom House. «Мы полностью отвергаем утверждение о том, что работа Freedom House и наших партнеров могла привести к разжиганию межнациональной розни. Факты по делу поддерживают нашу позицию», - заявляет международная организация в своем пресс-релизе. Получив через Ошский городской суд экспертное заключение, сотрудники Freedom House увидели, что в нем содержатся ответы на два вопроса, которые поставили следователи. По мнению экспертов, в вопросниках нет сведений, разжигающих межнациональную рознь, и их содержание не несет угрозу для национальной безопасности Кыргызстана. Тем не менее, в заключении говорится, что «в завуалированной форме и неявным образом» некоторые вопросы анкеты могли бы «при определенных обстоятельствах» привести к общественным беспорядкам на межэтнической почве. Кроме того, в жалобах граждан утверждается, что опрос проводился в городе Ош, но на самом деле, как заявляет Freedom House, ее партнер там никого не опрашивал. А некоторые граждане, указанные авторами жалоб, заявили адвокатам международной организации, что они их не подавали. На основе обнаруженных несоответствий и процессуальных нарушений в ходе возбуждения уголовного дела и ведения следствия Freedom House и ее местный партнер подали в суд жалобу на незаконные действия следователя ГКНБ. Однако 3 ноября Ошский городской суд, признав указанные нарушения, оставил жалобу без удовлетворения. Теперь партнеры подадут апелляцию в Ошский областной суд. Freedom House, напомнив, что работает в Киргизии более десяти лет и участвовала в создании институтов, призванных защищать права граждан и способствовать развитию демократии и верховенства права в этой стране, заявила, что продолжит свою деятельность. Появившиеся в СМИ сообщения о прекращении деятельности или о закрытии офисов организации в Кыргызстане являются неверными: «мы продолжаем поддерживать местное гражданское общество и дело демократии в Кыргызстане». Freedom House работает в Кыргызстане с 2002 года, получает финансовую поддержку от Агентства США по международному развитию (USAID) и Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США. Главные цели организации – «помочь народу Кыргызстана в улучшении ситуации с правами человека посредством оказания содействия местным правозащитным НПО, юристам и активистам как поборникам прав человека на национальном и международном уровне; повысить ответственность страны в части сокращения объемов пыток через укрепление диалога между НПО и правительством; через видеоматериалы и обсуждения представить проблемы в сфере прав человека и решения в формате, предусматривающем права человека как основное направление, чтобы показать, как граждане могут защищать свои права, а также вовлекающем государство в принятие мер по устранению нарушений». Помимо технической и финансовой помощи правозащитным организациям и активистам Freedom House в Кыргызстане оказывает поддержку правозащитникам посредством работы со СМИ и применения новых технологий, обучения юристов и активистов, привлечения правительства к работе по правам человека и защиты самих правозащитников. Международное информационное агентство «Фергана» Today’s Zaman: Курдской рабочей партии грозит ликвидация 2014-11-05 13:34 ИА Фергана.Ру  Хасип Каплан По его словам, недавнее заседание в Совете национальной безопасности Турции было посвящено обсуждению «незаконных параллельных структур, которые работают под прикрытием юридических структур» и представляют угрозу национальной безопасности. Под параллельными структурами, как решили многие, имелось в виду движение «Хизмет» («Служба»), близкое к живущему в США исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого в феврале 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган, будучи в должности премьер-министра, обвинил в создании «государства в государстве». Но Хасип Каплан заявляет, что имелась в виду КРП, которую власти давно мечтают закрыть. «Сделанные в последнее время президентом и членами правительства заявления направлены на подготовку мнения общественности к закрытию КРП, - цитирует Каплана Hurriyet Daily. – Красный уровень не считает [исламский] радикализм угрозой безопасности. Но демократическая оппозиция, левая оппозиция и КРП рассматриваются как угроза». Напряженность в отношениях между турецким правительством и КРП усилилась на волне октябрьских массовых протестов, Эрдоган и другие лидеры государства обвиняют партию в том, что она призвала своих сторонников выйти на улицы. В минувший понедельник пресс-секретарь правительства Бюлент Арынч обвинил КРП в организации 6-7 октября беспорядков: курдские демонстранты вышли на улицы в знак протеста против нападения Исламского государства Ирак и Леванта (ISIL) на сирийский городе Кобани, граничащий с Турцией, и отказа турецких властей в помощи обороне этого города. Во время массовых акций в разных городах Турции погибли почти 40 человек. Протесты заметно усложнили процесс урегулирования курдского вопроса в Турции посредством тайных переговоров с заключенным лидером КРП Абдуллой Оджаланом. «Вместо того чтобы признать свою ответственность, КРП придумала несерьезные отговорки. Ее члены сыграли главные роли в большинстве из этих случаев, - заявил Арынч, говоря об октябрьских протестах. - Мы не ратуем за запрет партий. Но представьте себе: партия, которая играет главную роль в таких инцидентах, не может существовать даже в демократических странах. Это Турция, и мы хотим, чтобы они существовали. Но никто не имеет право злоупотреблять [своей позицией]». Арынч также заявил, что правительство проявляет «терпение», чтобы продолжить процесс урегулирования, но предупредил политиков КРП о неопределенных последствиях, если «они продолжат гнуть нынешнюю линию». Каплан считает, что заявления со стороны правительства являются «признаком давления» на Верховный суд с тем, чтобы запустить в производство дело о ликвидации КРП. Напомним, что курдское меньшинство составляет около 20 процентов населения страны. Курдская рабочая партия борется за политические права курдов и создание курдской автономии в составе Турции. КРП запрещена в этой стране, столкновения курдских сепаратистов с турецкими властями длятся почти 30 лет, за это время погибли десятки тысяч человек. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В Ташкенте хотят переименовать станции метро «Хамза» и «Алмазар» 2014-11-05 15:11 ИА Фергана.Ру  По его словам, «решение о переименовании станции «Собир Рахимов» в «Алмазар» было несколько поспешным, возможно, эта станция также будет переименована в честь какого-либо видного деятеля Узбекистана». Сейчас специальная комиссия изучает вопросы, связанные с переименованием. Чем не угодил властям Хамза Хаким-заде Ниези, знаменитый узбекский поэт и драматург, основоположник узбекского театра, функционер не сообщил. Станция метро «Хамза» расположена на Чиланзарской линии ташкентского метрополитена, пущена в эксплуатацию 6 ноября 1977 года. Ее ровесница - станция метро «Собир Рахимов» - в начале ноября 2010 года была переименована в «Алмазар». Напомним, изгнание Хамзы из народной памяти началось после распада СССР. В частности, в начале 1990-х годов был снесен памятник Хамзе, стоявший напротив здания Ташкентского медицинского института («старый ТашМИ»). Лишился имени своего создателя Хамзы и Узбекский национальный академический театр драмы. Этот театр был создан на основе объединения участников Краевой разъездной мусульманской политической труппы, организованной в Фергане Хамзой Хаким-заде Ниязи в 1917 году, и труппы имени Карла Маркса под руководством Маннона Уйгура, созданной в 1919 году в Ташкенте. Впрочем, сейчас придерживаются другой точки зрения: театр был создан в 1914 году труппой Абдуллы Авлони «Турон». В любом случае, за вклад Хамзы в развитие узбекской драматургии в 1929 году этому театру было присвоено его имя, но в 2001 году указом президента Узбекистана он его лишился. Без объяснений. Кстати, в этом году театр отмечает столетие.  Памятник Хамзе в Ташкенте. Мало кто его помнит Хамза Хаким-заде Ниези родился в 1889 году в Коканде в семье лекаря. Поэтический талант его проявился рано: с 1903 по 1914 годы написал более 200 стихотворений, «Деван» (сборник) которых был издан посмертно. Хамза владел узбекским, таджикским, арабским и русским языками. В 1909 году примкнул к движению просветителей-джадидов Мунаввара Кори, А.Авлоний, С.Рахимий и стал активным пропагандистом их идей. Он открывает и преподает в новометодных школах Ташкента, Маргилана и Коканда. В эти годы пишет учебники по литературе и чтению для этих школ. Хамза занимается и музыкой. В 1915-1916 годах составил сборники народных песен «Миллий ашулалар» («Национальные песни») и поэтические сборники, «Ок гул» («Белый цветок»), «Кизил гул» («Красный цветок»), «Сарик гул» («Желтый цветок»). Творчество Хамзы наполнено социальными мотивами, просветительскими идеями, размышлениями над проблемой жуткого социального неравенства и несправедливости. В частности, он бичует хамское отношение баев к батракам, вскрывает проблемы мардикоров (поденщиков), выступает за освобождение женщин. Известно, что именно за участие в движении против ношения женщинами паранджи в 1929 году Хамза был убит: в Шахимардане воинствующие клерикалы, расценивающие освобождение женщин как прелюбодеяние, закидали его камнями. Отметим, что социальные пьесы Хамзы, в том числе самая известная из них - «Бай и батрак» - уже изгнаны из репертуаров узбекских театров. «За всеми антихамзинскими действиями современного правительства просматривается тенденция возврата к каким-то средневековым понятиям. Мы видим в современном узбекском обществе урезание прав женщин. Например, для них введена особая процедура получения выездной визы, когда девушкам до 35 лет требуется письменное согласие мужа или родителей. С другой стороны, мы видим в обществе возрождение байства и униженного существования бедных слоев населения», - сетуют ташкентцы. Напомним, что в Узбекистане переименование улиц, площадей и населенных пунктов началось в 1991 году. В основном, заменялись топонимы, названия, от которых веяло чем-то русским, советским либо просто неузбекским. Причем в Ташкенте некоторым улицам название пришлось менять по несколько раз, о чем «Фергана.Ру» рассказывала ранее. Подробности того, как проходил это процесс, можно узнать, пройдя по этой ссылке. Международное информационное агентство «Фергана» Хлопковое поле: Наш последний и решительный сбор 2014-11-05 16:07 Соб.инф. На полях Узбекистана завершается сбор хлопка. Уже президент страны поздравил хлопкоробов с выполнением и перевыполнением государственного плана, уже все СМИ протрубили победу и заявили о завершении хлопковой страды, - а учителей, медиков и других бюджетников по-прежнему вывозят в поля, причем учителей чуть ли не в полном составе, потому что в школах до 7 ноября каникулы. Корреспондент «Ферганы» записал рассказ человека, которого вынудили ехать на этот последний сбор, рассказ командира отряда сборщиков, которых заставили почти весь день просидеть в автобусах на поле, потому что шел дождь, и историю фермера, который с помощью вынужденных приписок попал в «передовики». 2 ноября 2014 года, девять часов утра. Из областных центров Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и других областей Узбекистана выезжают колонны автобусов во главе с «мигалками» - легковушками ГАИшников. Бюджетников везут на сбор хлопка. В основном, в автобусах сидят школьные учителя: с 1 по 7 ноября во всех школах каникулы. Но на хлопок погнали и других бюджетников: врачей, медсестер, техперсонал медицинских учреждений. Они вольны или сами выехать, или отправить вместо себя другого, заплатив от 10.000 до 15.000 сумов. Работа наемника стала гораздо дешевле после того, как с полей уехали ташкентцы: когда на хлопок приезжали столичные помощники, цены на наемных сборщиков доходили до 30.000 сумов за один день. Как попасть в передовики. Рассказ фермера - А фермерам нельзя без наемников? - спрашиваем мы. - Вы что?! – изумляется фермер. - Каждый вечер всех фермеров собирал районный прокурор, принимал отчет. Днем его люди ходили по полям и подсчитывали количество людей, собиравших (или делавших вид, что собирают) хлопок, и отдавали прокурору. И вечером прокурора не обманешь: хорошо, если отделаешься оплеухой, оплеуха ничего, фермеры к ним привыкли, а если прокурор разозлится и скажет, чтобы поставили запрет на самостоятельный вывоз овощей с личного огорода? Это хуже всего. Чтобы не попасть под такое наказание, мы из кожи вон лезем. Если у меня 20 га хлопчатника, надо, чтобы на поле у меня было 20 сборщиков. А у меня сколько? Четверо, и они хлопок не собирают. Один может подвезти трактор с тележкой, другой будет стоять у тележки и принимать у сборщиков «фартуки» (узлы из ткани, в которые собирают хлопок), третий примет «фартуки» на тележке, а четвертый - разгружать. А до этого мои четверо будут контролировать качество сбора. Одним словом, свои постоянные работники непосредственно собирать хлопок не будут. Конечно, их жены и взрослые дети могут собирать, но их все равно никак не 20 человек. И чтобы «не попасть под раздачу» прокурора, я бегу в райцентр, где можно нанять людей. А там цены поднялись, потому что ташкентцы приезжали. И я вынужден был в течение 20 дней нанимать 20 человек, каждого по 20.000 сумов. Считайте, в день получается 400.000 сумов, за 20 дней - 8 млн. Добавьте оплату за транспорт: один «рафик» в день - 50.000 сумов, за двадцать дней - миллион. Мы платили сборщикам независимо от того, сколько они соберут в течение дня. Если что-то собирали, то за собранное тоже исправно получали, отдельно. - А если не соберут ничего? Может, вычитать из этих 20.000 сумов ежедневных? - Да вы что? С того континента, что ли, вычитать? Любой из них моментально может пожаловаться прокурору. А наличные деньги государство выдавало за сбор ежедневно, и там, в ведомости, должны стоять подписи каждого сборщика. Если сборщик жалуется, то прокурор первым делом требует к себе ведомость. Обнаружит липовую подпись - все, хана фермеру! Фермеры не должны выдвигать никаких условий. Обеспечь сбор, обеспечь людей, по одному человеку на гектар, и все, точка. В разгар уборки урожая именно у этого фермера хлопок собирали ташкентские студенты. Собирали хорошо, исправно, так как данный фермер - один из передовиков области, у него хлопок растет всегда добротный, и средний сборщик может собирать до ста килограмм в день. Но оказалось, что многие студенты на сбор хлопка не приехали, они откупились, дав деньги деканам или их людям. И теперь, хотя приехавшие и собирали по сто кг, но этого оказывалось недостаточно для выполнения дневной нормы. И тогда студенты попросили, чтобы фермер взял у них еще наличные, ехал на хлоппункт и подделал квитанции о сдаче дополнительных килограммов. Декан пообещал, что табель и ведомость они заполнят сами, вернут фермеру, а деньги за сбор оставят себе. Фермеру при этом раскладе оставались дополнительные килограммы, а может, и тонны хлопка. Правда, «липовые», на бумаге. - Честно говоря, я отказался, - рассказывает фермер. - Мне не нужны были такие килограммы. Это всегда опасно: каждую осень после завершения сбора в хлоппунктах начинаются ревизии со стороны республиканской прокуратуры, тут вообще позабудешь, что такое сон. Начинают вызывать каждого фермера в прокуратуру, где трое-четверо здоровых парней-прокуроров окружат тебя и спрашивают: «Сколько приписок ты сделал?» Страшно бывает. Из-за этого я отказался сам сделать справки о липовых килограммах для декана факультета. Но мне очень хотелось, чтобы студенты продолжили у меня сбор, и поэтому я дал им в руки свою накладную о вывозе хлопка в хлоппункт, со своей печатью и подписью. В накладной написал имя своего тракториста, свой трактор. Тракторист тоже подписался… В этом году приписки организовали таким образом: Каждую ночь, когда подводят итоги дня, определяют, сколько тонн не хватает для выполнения дневной нормы по району. Исходя из этого, хоким (глава администрации) и прокурор района недостающие тонны делят по совхозам. И директора совхозов находят своих фермеров с наличными деньгами, которые желают и могут купить «липовые» тонны хлопка. В узком кругу хоким и прокурор обяжут и начальника районного хлопзавода, и начальников хлоппунктов принимать деньги только у председателей совхозов и выдавать справки о сданных тоннах. Так и получилось, что хлоппункт конкретно с фермерами не работал, а работал через председателя СИУ (совхоза). Что же вы думаете, «дело» получилось. В тот же день я поехал с «липовой накладной» на хлоппункт, и встретил там декана и нашего председателя СИУ. И получилось, что вместо десяти тонн я сдал «двадцать», аж самому страшно. Но этот страх мы делили наравне с деканом, студентами, которые подписывались в табели о сборе и ведомостях о получении денег за сбор. А за каждые липовые тонны декан платил хлоппункту по 600 тысяч сумов. За десять тонн – 6 млн. сумов. А за сбор они получили 2 млн. сумов. У декана от каждой тонны убыток в 4 млн. сумов. А у меня дополнительные тонны без расходов. Если за тонну в итоге полагается один миллион сумов, вычитаем за сбор 200 тысяч сумов, и у меня получается 800 тысяч сумов чистой прибыли от этой сделки. И хорошо, и страшно, - объяснил фермер. Так наш фермер поднялся в число 40-центнерщиков. Это особая категория фермеров, на них распространяется милость самого премьер-министра. Таким фермерам полагаются все льготы, и свои деньги они могут и получать в банке наличными, и перечислить на получение легковых автомобилей Асакинского завода «Шевроле», вообще вариантов открывается много. О них рассказывают по телевидению, о них пишут в газетах. Других фермеров призовут равняться на них. Такие «передовики» встречаются очень редко, их по пальцам можно пересчитать. Про дождь и «Злость Назир-ота» 2 ноября 2014 года, 10.30 утра. На улице дождь. Выехавшие на сбор хлопка педагоги, медики и другие привезенные сборщики бегут с полей и укрываются от дождя в автобусах, которые тут же их поджидали. Все хотят ехать обратно. Начальник отряда по мобильному телефону просит разрешения у начальства, но получает отказ. Ему говорят, что дождь скоро кончится, надо подождать. А если дождь продолжится, то все равно никуда не ехать, а сидеть в автобусах до прихода учетчиков из прокуратуры. - Куда вы спешите, - сказали в трубке.– День все равно потерян. Сидите в автобусах, в карты поиграйте, обедайте, займитесь чем хотите, но будьте в автобусах. Вы же человек советской закалки. Забыли, что ли, стихотворение «Злость Назир-ота»? Было такое стихотворение узбекского поэта Уйгуна, оно вот о чем. Сбор хлопка на исходе. Но кое-где на поле еще мелькают белые пятна в коробочках, и их надо собрать, чего бы это ни стоило. Хлопок – народное достояние, значит, нельзя терять и его последние капли. Чувствуя это, старик Назир-ота тоже выходит в поле, чтобы быть рядом со своими детьми и внести личный вклад в сбор хлопка. Но вдруг небо нахмурилось. Назир-ота посмотрел на небо, тоже нахмурился и продолжил сбор. С неба упали первые несколько капель. Назир-ота разозлился и еще яростней продолжил сбор хлопка. Пошел дождь. Назир-ота разъярился и сказал про себя: «Пусть хоть камни падают с неба, хлопок на поле мы не оставим. Соберем до последней коробочки». В советскую эпоху это стихотворение печатали все СМИ, а в конце сбора, когда холодает, идут дожди и снег, каждый вечер его читали по телевизору, чтобы поднять боевой дух советских людей. Но дождь есть дождь. После дождей ходить по полю невозможно, туфли влипают в грязь, стебли хлопчатника намокают, и одежда сборщика тоже оказывается мокрой и грязной. Но ведь хлопок - народное добро? Бросить народное добро в поле и уехать домой - как-то непатриотично, да? Поэтому сидим в автобусах, играем в карты. Если не хочется играть - начинаешь думать. Сорт и класс мокрого хлопка Хлопку, собранному 2 ноября, могут присвоить только пятый сорт и третий класс. Можно считать, что это - отход. За такой хлопок фермеру от хлопзавода полагается чуть меньше трехсот тысяч сумов. Окупается только оплата за сбор, а также налоги. На транспортные расходы по перевозке собранного хлопка от поля до хлоппункта этих денег не хватит, поэтому фермеры отказываются от такого хлопка. И сегодня утром фермер явился, походил туда-сюда, отдал командиру отряда накладную с печатью и подписью и уехал: мол, его зовут на селекторное совещание аж самого премьер-министра. - Все! – вздохнул начальник отряда, - фермера и след простыл. И сегодня самим придется сдавать хлопок. К двум часам дня реденький дождик все шел, хоть и с перерывами. То пойдет, то прекратится. В половине третьего командир отряда еще раз созвонился с начальством. Ему сказали, чтобы выехали с поля к четырем часам. Проверяющие сегодня по полям не ходили. Автобусы встретят по дороге и подсчитают количество сборщиков. А командир отряда весь собранный хлопок должен загрузить в один из автобусов, поехать в хлоппункт и сдать. А сборщиков из этого автобуса пересадить в другие - благо, они утром выехали полупустые. Сказано – сделано. Но в хлоппункте представитель первой зоны долго не хотел принимать их хлопок, говорил, что хлопок слишком мокрый, пусть сначала отвезут его куда-нибудь и высушат (о первой зоне приема хлопка подробнее можно прочесть здесь, это первая ступень контроля, где проверяется качество хлопка - ред.). Мол, у него есть такой приказ со стороны директора хлопзавода. А директора хлопзавода не было, тоже выехал на селекторное совещание, а сотовый телефон выключил. Начальник отряда целый час бегал туда-сюда, созванивался с разными начальниками, прокурорами, их помощниками - чтобы привезенный хлопок был принят. Наконец, через битый час «войны», уговорили хлопок принять, но с условием, что урежут за влажность не до 30%, как полагается с пятого сорта третьего класса, а все 60%. То есть из каждой привезенной тонны оставят кондиционных 400 кг. Командиру отряда пришлось согласиться. Фермера-то рядом нет, сами собрали, сами свезли в хлоппункт, сами сдают… Кому нужен этот хлопок? В десяти автобусах приехало около 200 человек. И оказалось, что все вместе они собрали чуть больше 600 кг. Если считать кондиционный хлопок - то около одного килограмма на каждого. Внутри хлоппункта никакой очереди. Быстро разгрузили автобус. Благо, хлопок, по настоянию водителя автобуса, был привезен в «фартуках». И командир отряда с легким сердцем и чувством выполненного долга отправился домой. Но по дороге ему позвонили и попросили, чтобы он тоже заворачивал в районный Дом культуры, где продолжалось селекторное совещание, чтобы там отчитаться перед начальством. Тяжело стало на душе у командира отряда. Он-то надеялся, что сегодня вернется домой чуть раньше обычного и отдохнет, как следует. А если ехать в Дом культуры, то это до полуночи. Но деваться некуда. В ДК объявили, что сбор продолжится до последней коробочки, может, до 10 ноября, а может, и до 15-го, или вообще до 1 декабря. И пошел строгий указ всем районным хокимам, прокурорам и милиционерам, чтобы вести строгий учет количества сборщиков, собранных килограммов, чтобы без пощады наказывать всех нарушителей. Мобилизовать всех годных к сбору людей: педагогов, медиков, третьекурсников сельских коллежей, представителей бизнеса, сотрудников всяких организаций… Одним словом, очередная мобилизация. Снова - последний и решительный бой, бой за хлопок, против природы, против всего… Международное информационное агентство «Фергана» Телеканал CNN разбавил трансляцию выборов в Конгресс США рекламой Казахстана 2014-11-05 16:18 ИА Фергана.Ру  Практически в прайм-тайм на телеканале CNN появился рекламный ролик, в котором Казахстан представляли как страну, сулящую большие льготы и процветание деловым людям, готовым вкладывать свои деньги в страну, «где был Борат» (главный герой снятого в жанре псевдодокументального кино сатирического фильма «Борат: знакомство с американской культурой на благо славной казахской нации»). В какую сумму обошлась Министерству по инвестициям и развитию Казахстана трансляция этого видеоролика в прайм-тайм на CNN, не уточняется. «Это одно из самых странных мест для размещения объявлений», - замечает The Huffington Post. По данным Новости-Казахстан, видеоролики о Казахстане, нацеленные на инвесторов, транслируются в мировом вещании с 2011 года. По словам временного поверенного в делах США в Казахстане Майкла Клечески, за период независимости этой центральноазиатской республики США инвестировали в нее около $31 млрд. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||