| ← Январь 2014 → | ||||||

|

1

|

4

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

6

|

8

|

|||||

|

18

|

19

|

|||||

|

25

|

26

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Россия: В Санкт-Петербурге пройдет акция против расизма, ксенофобии и политических репрессий

|

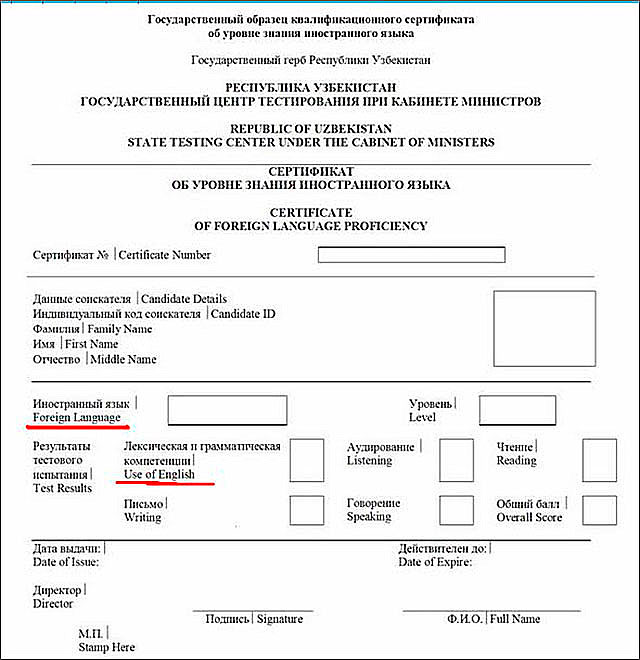

Россия: В Санкт-Петербурге пройдет акция против расизма, ксенофобии и политических репрессий 2014-01-16 10:05 ИА Фергана.Ру  Время и место проведения мероприятия: 19 января 2014 года, г.Санкт-Петербург, Марсово поле, начало в 14-00. Форма проведения: Пикет. Организатором мероприятия выступило петербургское отделение движения «Автономное Действие». О поддержке акции заявило также Российское социалистическое движение. Список солидарных организаций пополняется. Акция согласована с администрацией Санкт-Петербурга. Цель мероприятия: выразить общественное мнение по проблемам расизма и ксенофобии в современном обществе, высказаться против политических репрессий по отношению к активистам антифашистского движения, почтить память убитых в 2008 году антифашистов Станислава Маркелова (адвокат и правозащитник, президент Института верховенства права, сотрудник Института «Коллективное действие») и Анастасии Бабуровой (поэт, активист антифашистского движения, сотрудник «Новой Газеты»). В рамках мероприятия активисты планируют зажечь свечи от горящего там вечного огня, что будет символизировать преемственность в борьбе за свободу в прошлом и настоящем. По мнению организаторов акции погибшие правозащитники, журналисты и антифашисты, активисты, арестованные по сфабрикованным политическим обвинениям достойны того, чтобы встать в один ряд с революционерами других эпох: «Строки, высеченные в граните этого мемориала, будут также актуальны, как и то, что напишем мы на наших плакатах. Пусть живые равняются на мертвых и пусть павшие борцы стоят в одном ряду с живыми. Помнить - значит бороться!». В конце акции пройдет возложение цветов. В ходе пикета питерские поэты будут читать стихи. Активисты инициативной группы считают, что в условиях деградации экономики и социальной сферы, в условиях, когда доверие к власти стремительно снижается, ксенофобия постепенно становится частью государственной политики. Предвыборные кампании кандидатов в мэры Москвы в очередной раз подняли вопрос миграции в лучших традициях правого популизма — необходимость найти крайних, виновных в росте преступности, нехватке рабочих мест, низкой заработной платы. Представителям политической элиты всех сортов просто необходимо отвести внимание людей от того, что именно они являются виновниками всех этих бед. Политические маргиналы правого толка акцентируют внимание на преступлениях, совершенных «нерусскими», забывая при этом упомянуть, что подобные преступления – лишь малая часть от общего количества уголовных преступлений в России (по официальной статистике МВД – в среднем 2% преступлений от общего количества). По данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2013 году от расистских и неонацистски мотивированных нападений в 32 регионах России погибли не менее 20 человек и не менее 173 были ранены. Кроме того, 9 человек получили серьезные угрозы убийством. По уровню насилия в этом году по-прежнему лидируют Москва (8 погибших, 53 раненых) и Санкт-Петербург (3 погибших, 32 раненых). Узбекистан: Преподавателям иностранных языков придется каждые три года подтверждать квалификацию за деньги 2014-01-16 16:45 ИА Фергана.Ру Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Узбекистана будет определять степень владения языком и выдавать квалификационные сертификаты - согласно предновогоднему правительственному постановлению, подписанному премьером Ш.Мирзиёевым. За определение уровня владения иностранным языком и выдачу сертификата взимается плата в размере полутора минимальных зарплат на день подачи заявления соискателем, сегодня это около 150 тысяч сумов ($70 по официальному курсу). Документ действителен в течение трех лет, после чего его обладатель должен будет повторно пройти процедуру сертификации.

В постановлении не указано, кто должен получать такие сертификаты. Похоже, что обзавестись им может любой желающий. Судя по изданному узбекским правительством 14 июня 2013 года постановлению «О мерах по упрощению порядка лицензирования деятельности негосударственных образовательных учреждений в сфере обучения иностранным языкам», наличие сертификата обязательно для преподавателей частных языковых курсов и школ. Распространяется ли эта норма на учителей общеобразовательных школ – не уточняется. «Если это касается учителей иностранного языка, то получается, что правительство не доверяет дипломам своих вузов? Непонятно также, почему сертификат действителен всего три года. Они думают, что мы за три года забудем язык? Речь ведь идет не о методиках преподавания, которые постоянно обновляются, а о самом языке. За три года в языке больших изменений не происходит. Получается как с инвалидностью, которую надо ежегодно доказывать во врачебных комиссиях», - проводит аналогию учитель английского языка одной из ташкентских школ. Напомним, 10 декабря 2012 года президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков», согласно которому были увеличены часы иностранного языка, преимущественно английского, в начальной школе. Однако, по словам источников «Ферганы» в Ташкенте, иностранный начали изучать только ученики первых классов школ с узбекским языком обучения, а в русскоязычных школах иностранный язык вводится только в 5 классе. «Увеличение часов английского языка идет за счет урезания не только уроков русского языка, но и других предметов. Есть также проблема отсутствия качественных учебников для разных уровней - от начальной школы до вузов. Сейчас учебники пишут все, кому не лень, так как в этом деле крутятся большие деньги, не говоря уже о славе и других почестях. Каждый более-менее грамотный преподаватель школы, вуза, колледжа или лицея считает своим долгом написать книжку или методичку. Пишут обычно коллективом, чтобы ответственность за изданное распространялась на всех. Книги потом «пропихивают» в школы с помощью знакомых из Минвуза», - рассказывает один из учителей. Международное информационное агентство «Фергана» Премьер Кыргызстана: Граница с Таджикистаном будет закрыта до полного урегулирования ситуации 2014-01-16 17:13 ИА Фергана.Ру Премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев сообщил 16 января ИТАР-ТАСС, что граница с Таджикистаном будет закрыта во избежание провокаций до полного урегулирования ситуации, которую обозначил как напряженную, но контролируемую. Сатыбалдиев признал, что пока Киргизия не завершит процесс демаркации и делимитации с соседними государствами, проблемы в приграничных зонах периодически будут продолжаться. Однако «эти вопросы необходимо урегулировать только путем переговоров», считает глава правительства. «Мы свою позицию направили нашим таджикским коллегам», - сказал он. И добавил, что таджикская сторона предложила 25 или 26 января провести рабочую встречу на высоком уровне по ситуации на границе. Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана сообщает, что на 16 января обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная. Начала работу совместная комиссия, задача которой - дать единую объективную оценку по обстановке на госгранице. Тем временем военнослужащие Регионального пограничного управления ГПС по Ошской и Джалал-Абадской областям решили 15 января оказать всестороннюю поддержку своим коллегам, проходящим службу на киргизско-таджикском участке госграницы и доставили в Баткенскую область груз с продуктами питания и предметами первой необходимости. По данным Госпогранслужбы, эту акцию поддержали и многие жители Ошской области. Напомним, 11 января на таджикско-киргизской границе произошел инцидент с применением боевого оружия пограничниками двух республик, есть раненые с обеих сторон. Поводом стало строительство киргизской стороной дороги «Кокташ-Аксай-Тамдык», затрагивающей неурегулированный странами земельный участок. После перестрелки Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном, представители двух стран пытаются выправить ситуацию. «Сейчас военные прокуроры с обеих сторон расследуют это происшествие, - цитирует ИТАР-ТАСС Жанторо Сатыбалдиева. - Думаю, что виновные в организации конфликта будут наказаны». Он также назвал напрасными опасения таджикской стороны, что после завершения строительства автодороги граждане сопредельного государства могут остаться без доступа к пастбищам и без питьевой или поливной воды. «Мы будем четко выполнять международные нормы и обеспечивать соседей водными ресурсами», - утверждает глава правительства. Он не исключил, что в конфликте могут быть замешаны интересы наркобаронов, которые занимаются переброской афганских наркотиков именно через эту территорию. «По земле и по воде проблемы на этой территории были еще в советское время, - напомнил Сатыбалдиев. - Но решить их мы сможем, повторяю, только после завершения демаркации и делимитации границы, хотя на это и уйдет большое количество времени». Международное информационное агентство «Фергана» Информационный отдых, или Зачем мигранту интернет 2014-01-16 20:01 Фергана Санкт-Петербургский Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ) выпустил доклад о том, какие коммуникативные стратегии и информационные потоки используют мигранты, приехавшие в Россию из Узбекистана. Доклад называется «Узбекские мигранты в России: информационная среда и социальные коммуникации» и основан он на исследовании, проводившемся с августа 2011 по февраль 2012 годов. Исследование проводилось в трех российских городах: Санкт-Петербурге, Пскове и Казани, а также в Самарканде (Узбекистан). В ходе проекта было проведено 46 интервью с мигрантами (из них 13 в Казани, 12 в Пскове, 9 в Петербурге, 12 в Самарканде) и три экспертных интервью с редакторами СМИ, ориентированных прежде всего на мигрантов из Средней Азии. В докладе объясняется, почему именно эти города, принципиально отличающиеся друг от друга, были выбраны для репрезентации. Санкт-Петербург – город центральный, «славянский», исключительно русскоговорящий. Казань – столица Татарстана, т.е. крупный провинциальный город, «татарский», говорящий на одном из тюркских языков, «мусульманский», мультикультурный. Псков – малый российский провинциальный город, лишенный информационных преимуществ больших городов. Основная проблема, с которой столкнулись исследователи во время полевого этапа реализации проекта – это боязнь мигрантов давать интервью. Многие отказывались разговаривать с интервьюерами: с одной стороны, люди чувствовали свой низкий социальный статус и неустойчивое положение гастарбайтера в современной России и стараются избегать рисков потери работы; с другой (и этот страх был более ощутим) - опасались возможных репрессий в Узбекистане. И даже в ходе интервью, когда мигранты уже соглашались на разговоры с исследователем, они часто избегали тем, связанных с оценкой политической ситуации в Узбекистане, и вопросов, связанных с диссидентскими и оппозиционными веб-сайтами. Как написал в своем отчете один из местных исследователей: «Ощущение полной закрытости группы. У людей возникают подозрения, что это политический проект, и они этого почему-то очень боятся и не хотят давать контакты или знакомить с кем бы то ни было. Ждут подвоха». По официальным данным, число зарегистрированных безработных в Узбекистане не превышает 100 тысяч, то есть 0,6% от уровня экономически активного населения. Однако по заключению авторитетных немецких экспертов, безработица в Узбекистане достигает 35%. В Интернете сообщалось, что общая численность безработных в республике превышает 6 млн при численности населения 27 млн человек. В Узбекистане сложились три основных потока трудовой эмиграции: в Россию, в Казахстан и в дальнее зарубежье. На Россию приходится более половины общего объема трудовой миграции из Узбекистана, не менее 400-450 тыс. человек. Несмотря на двухгодичную давность исследования, выводы, к которым пришли социологи, актуальны до сих пор. Мобильная телефония Телефонизация большинства мигрантов связана с Россией, говорится в докладе. Рынок информационных технологий в Узбекистане отстает от российского. В России доступнее, дешевле и качественнее сама техника, кроме того, в России у мигрантов появляется финансовая возможность (которой часто не бывает на родине) и одним из первых приобретений в миграции, как правило, становится мобильный телефон. Последнее связано с тем, что ситуация миграции требует использования мобильной телефонии для поддержания связи как внутри России, так и с Узбекистаном. В мобильном телефоне аккумулируются и архивируются все контакты и связи мигранта; его список контактов в телефоне и есть воплощенная социальная сеть, в которой разворачивается жизнь мигранта. Часть мигрантов использует и другие возможности мобильного телефона, такие как плейер, фотоаппарат, игры. Все более активно используется мобильный Интернет (что отчасти обусловлено и тем, что в самом Узбекистане мобильный Интернет доступнее и качественнее стационарного). Обращение к мобильному Интернету связано не столько с острой необходимостью моментального доступа к Интернету, сколько со структурными условиями – у мигрантов часто нет других возможностей выхода в сеть. Интернет Приобщение к интернету у многих мигрантов происходит в миграции. Интернет используется, прежде всего, как средство общения с родными, оставшимися дома, дающее возможность не только говорить, но и видеть собеседников, что в ситуации продолжительной разлуки становится чрезвычайно важным. Поэтому в первую очередь осваиваются Скайп и Agent.Mail.ru. Мигранты также активно включаются в виртуальные социальные сети. Самая популярная сеть среди граждан Узбекистана - «Одноклассники» (возможно потому, что существует версия сайта на узбекском языке), а также сети сервера Мэйл.ру: «Мой мир» и Агент. Уже в России многие регистрируются на сайте «ВКонтакте». «Фейсбук» используют немногие и прежде всего те, кто бывал за границей. В интернет-сетях формируется довольно много групп/сообществ мигрантов из Средней Азии и Узбекистана, в частности. Как правило, это группы, которые собирают выходцев из Узбекистана, живущих за его пределами. Среди них есть группы, членов которых объединяет общее прошлое и ностальгия: такие группы как «Все самаркандцы только здесь!», «Группа для узбеков или кто рожден в Узбекистане». Есть группы, созданные по месту нынешнего места пребывания (например «Узбеки, которые живут в Питере» ВКонтакте или «Узбеки Нью-Йорка» в Фейсбуке) или объединяющие студентов одного учебного заведения (например, «Узбеки в СПбГУГА»). Функции общественно-политической мобилизации эти группы не несут, но исследователи отмечают «налет патриотизма» в контенте этих групп: так, среди ссылок в группах встречаются официальные сайты Узбекистана, а в названиях фотоальбомов фигурируют определения типа «лучший», «любимый», «самый красивый». Активно мигранты используют и развлекательные ресурсы Интернета, такие как музыка, игры, фильмы. Надо отметить, что для плохо владеющих русским языком Интернет – единственная возможность смотреть фильмы и скачивать музыку на родном языке. Информационное пространство Информационные возможности Интернета все больше востребуются мигрантами. Так, наиболее активные пользователи включаются в существующие в российском Интернете системы: ищут работу и собирают другую информацию практического характера (например, о правилах оформления документов в УФМС). Информация, которую мигранты преимущественно ищут в интернете, касается прогноза погоды, спорта, здоровья. Общественно-политические новости пользуются меньшим спросом и просматриваются обычно между делом, в новостной строке поисковых серверов. Исследование показало, что среди мигрантов, приехавших из Узбекистана, - единицы тех, кто интересуется политикой, и этот интерес обусловлен профессионально или наличием подходящей социальной среды. Они пользуются специальными сайтами, в том числе и диссидентскими, но и к этим сайтам нет безусловного доверия: к ним относятся так же критически, как и к прочим информационным источникам. Исследователи отмечают феномен избегания политических тем в разговорах: информанты, вне зависимости от образования и социального статуса, наличия или отсутствия российского гражданства и степени интегрированности, как правило, не слишком охотно говорили о политике. Доверие к источникам Основная масса мигрантов получает общественно-политическую информацию от российского телевидения и считает этот источник достоверным. Это усиливает недоверчивое отношение к СМИ Узбекистана, которые, по мнению информантов, замалчивают важные события и проблемы и приукрашивают действительность. Возвращаясь на родину, мигранты везут на родину не только телефоны и ноутбуки, но и опыт использования новых технологий. По возвращении они не могут уже довольствоваться качеством узбекистанских национальных СМИ и стараются приобрести параболическую антенну, провести Интернет, чтобы использовать уже привычные российские источники информации. В докладе делается вывод, что представление о социальной реальности для мигрантов из Узбекистана формируется российской информационной перспективой: «Мигранты оказываются погруженными в российские реалии и выстраивают свои представления, основываясь на российских (русскоязычных) СМИ. В определенном смысле мигранты, потребляющие такую информацию, отдаляются, дистанцируются от Узбекистана. Эта некая точка отрыва и разрыва с отправляющим обществом, что, возможно, содержит в себе некий трансформационный потенциал. Однако в настоящее время этот разрыв проявляется лишь в четком формулировании отличий Узбекистана и России, а также в расширении информационного пространства, его переформатировании, ибо доверие к российским источникам информации много выше, нежели к узбекским». Исследователи уверены, что учитывая все расширяющийся поток мигрантов из Узбекистана в Россию на фоне слабой узбекской экономики, не способной удовлетворить спрос населения на достойно оплачиваемую работу, указанные в докладе тенденции будут только усиливаться. Интернет, российские СМИ, если только в России не восстановится их полная цензура, будут играть все большую роль в потреблении информации узбекскими мигрантами. Трансформационный эффект погружения мигрантов в российскую информационную среду пока еще слаб, но по мере достижения критической массы в потреблении информации и использовании Интернета можно будет наблюдать более серьезные социально-экономические изменения в узбекском обществе. Полностью с текстом доклада можно ознакомиться здесь (документ в формате Word, при клике начнет закачиваться автоматически). Международное информационное агентство «Фергана» Информационный отдых, или Зачем мигранту интернет 2014-01-16 20:01 Фергана Санкт-Петербургский Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ) выпустил доклад о том, какие коммуникативные стратегии и информационные потоки используют мигранты, приехавшие в Россию из Узбекистана. Доклад называется «Узбекские мигранты в России: информационная среда и социальные коммуникации» и основан он на исследовании, проводившемся с августа 2011 по февраль 2012 годов. Исследование проводилось в трех российских городах: Санкт-Петербурге, Пскове и Казани, а также в Самарканде (Узбекистан). В ходе проекта было проведено 46 интервью с мигрантами (из них 13 в Казани, 12 в Пскове, 9 в Петербурге, 12 в Самарканде) и три экспертных интервью с редакторами СМИ, ориентированных прежде всего на мигрантов из Средней Азии. В докладе объясняется, почему именно эти города, принципиально отличающиеся друг от друга, были выбраны для репрезентации. Санкт-Петербург – город центральный, «славянский», исключительно русскоговорящий. Казань – столица Татарстана, т.е. крупный провинциальный город, «татарский», говорящий на одном из тюркских языков, «мусульманский», мультикультурный. Псков – малый российский провинциальный город, лишенный информационных преимуществ больших городов. Основная проблема, с которой столкнулись исследователи во время полевого этапа реализации проекта – это боязнь мигрантов давать интервью. Многие отказывались разговаривать с интервьюерами: с одной стороны, люди чувствовали свой низкий социальный статус и неустойчивое положение гастарбайтера в современной России и стараются избегать рисков потери работы; с другой (и этот страх был более ощутим) - опасались возможных репрессий в Узбекистане. И даже в ходе интервью, когда мигранты уже соглашались на разговоры с исследователем, они часто избегали тем, связанных с оценкой политической ситуации в Узбекистане, и вопросов, связанных с диссидентскими и оппозиционными веб-сайтами. Как написал в своем отчете один из местных исследователей: «Ощущение полной закрытости группы. У людей возникают подозрения, что это политический проект, и они этого почему-то очень боятся и не хотят давать контакты или знакомить с кем бы то ни было. Ждут подвоха». По официальным данным, число зарегистрированных безработных в Узбекистане не превышает 100 тысяч, то есть 0,6% от уровня экономически активного населения. Однако по заключению некоторых экспертов, безработица в Узбекистане достигает 35%. Общая численность безработных в республике может превышать 6 млн при численности населения в 28-30 млн человек. В Узбекистане сложились три основных потока трудовой эмиграции: в Россию, в Казахстан и в дальнее зарубежье. На Россию приходится более половины общего объема трудовой миграции из Узбекистана. По данным ФМС, в августе прошлого года в России находилось более, чем 2 миллиона 700 тысяч узбекистанцев. Несмотря на двухгодичную давность исследования, выводы, к которым пришли социологи, актуальны до сих пор. Мобильная телефония Телефонизация большинства мигрантов связана с Россией, говорится в докладе. Рынок информационных технологий в Узбекистане отстает от российского. В России доступнее, дешевле и качественнее сама техника, кроме того, в России у мигрантов появляется финансовая возможность (которой часто не бывает на родине) и одним из первых приобретений в миграции, как правило, становится мобильный телефон. Последнее связано с тем, что ситуация миграции требует использования мобильной телефонии для поддержания связи как внутри России, так и с Узбекистаном. В мобильном телефоне аккумулируются и архивируются все контакты и связи мигранта; его список контактов в телефоне и есть воплощенная социальная сеть, в которой разворачивается жизнь мигранта. Часть мигрантов использует и другие возможности мобильного телефона, такие как плейер, фотоаппарат, игры. Все более активно используется мобильный Интернет (что отчасти обусловлено и тем, что в самом Узбекистане мобильный Интернет доступнее и качественнее стационарного). Обращение к мобильному Интернету связано не столько с острой необходимостью моментального доступа к Интернету, сколько со структурными условиями – у мигрантов часто нет других возможностей выхода в сеть. Интернет Приобщение к интернету у многих мигрантов происходит в миграции. Интернет используется, прежде всего, как средство общения с родными, оставшимися дома, дающее возможность не только говорить, но и видеть собеседников, что в ситуации продолжительной разлуки становится чрезвычайно важным. Поэтому в первую очередь осваиваются Скайп и Agent.Mail.ru. Мигранты также активно включаются в виртуальные социальные сети. Самая популярная сеть среди граждан Узбекистана - «Одноклассники» (возможно потому, что существует версия сайта на узбекском языке), а также сети сервера Мэйл.ру: «Мой мир» и Агент. Уже в России многие регистрируются на сайте «ВКонтакте». «Фейсбук» используют немногие и прежде всего те, кто бывал за границей. В интернет-сетях формируется довольно много групп/сообществ мигрантов из Средней Азии и Узбекистана, в частности. Как правило, это группы, которые собирают выходцев из Узбекистана, живущих за его пределами. Среди них есть группы, членов которых объединяет общее прошлое и ностальгия: такие группы как «Все самаркандцы только здесь!», «Группа для узбеков или кто рожден в Узбекистане». Есть группы, созданные по месту нынешнего места пребывания (например «Узбеки, которые живут в Питере» ВКонтакте или «Узбеки Нью-Йорка» в Фейсбуке) или объединяющие студентов одного учебного заведения (например, «Узбеки в СПбГУГА»). Функции общественно-политической мобилизации эти группы не несут, но исследователи отмечают «налет патриотизма» в контенте этих групп: так, среди ссылок в группах встречаются официальные сайты Узбекистана, а в названиях фотоальбомов фигурируют определения типа «лучший», «любимый», «самый красивый». Активно мигранты используют и развлекательные ресурсы Интернета, такие как музыка, игры, фильмы. Надо отметить, что для плохо владеющих русским языком Интернет – единственная возможность смотреть фильмы и скачивать музыку на родном языке. Информационное пространство Информационные возможности Интернета все больше востребуются мигрантами. Так, наиболее активные пользователи включаются в существующие в российском Интернете системы: ищут работу и собирают другую информацию практического характера (например, о правилах оформления документов в УФМС). Информация, которую мигранты преимущественно ищут в интернете, касается прогноза погоды, спорта, здоровья. Общественно-политические новости пользуются меньшим спросом и просматриваются обычно между делом, в новостной строке поисковых серверов. Исследование показало, что среди мигрантов, приехавших из Узбекистана, - единицы тех, кто интересуется политикой, и этот интерес обусловлен профессионально или наличием подходящей социальной среды. Они пользуются специальными сайтами, в том числе и диссидентскими, но и к этим сайтам нет безусловного доверия: к ним относятся так же критически, как и к прочим информационным источникам. Исследователи отмечают феномен избегания политических тем в разговорах: информанты, вне зависимости от образования и социального статуса, наличия или отсутствия российского гражданства и степени интегрированности, как правило, не слишком охотно говорили о политике. Доверие к источникам Основная масса мигрантов получает общественно-политическую информацию от российского телевидения и считает этот источник достоверным. Это усиливает недоверчивое отношение к СМИ Узбекистана, которые, по мнению информантов, замалчивают важные события и проблемы и приукрашивают действительность. Возвращаясь на родину, мигранты везут на родину не только телефоны и ноутбуки, но и опыт использования новых технологий. По возвращении они не могут уже довольствоваться качеством узбекистанских национальных СМИ и стараются приобрести параболическую антенну, провести Интернет, чтобы использовать уже привычные российские источники информации. В докладе делается вывод, что представление о социальной реальности для мигрантов из Узбекистана формируется российской информационной перспективой: «Мигранты оказываются погруженными в российские реалии и выстраивают свои представления, основываясь на российских (русскоязычных) СМИ. В определенном смысле мигранты, потребляющие такую информацию, отдаляются, дистанцируются от Узбекистана. Эта некая точка отрыва и разрыва с отправляющим обществом, что, возможно, содержит в себе некий трансформационный потенциал. Однако в настоящее время этот разрыв проявляется лишь в четком формулировании отличий Узбекистана и России, а также в расширении информационного пространства, его переформатировании, ибо доверие к российским источникам информации много выше, нежели к узбекским». Исследователи уверены, что учитывая все расширяющийся поток мигрантов из Узбекистана в Россию на фоне слабой узбекской экономики, не способной удовлетворить спрос населения на достойно оплачиваемую работу, указанные в докладе тенденции будут только усиливаться. Интернет, российские СМИ, если только в России не восстановится их полная цензура, будут играть все большую роль в потреблении информации узбекскими мигрантами. Трансформационный эффект погружения мигрантов в российскую информационную среду пока еще слаб, но по мере достижения критической массы в потреблении информации и использовании Интернета можно будет наблюдать более серьезные социально-экономические изменения в узбекском обществе. Полностью с текстом доклада можно ознакомиться здесь (документ в формате Word, при клике начнет закачиваться автоматически). Международное информационное агентство «Фергана» Россия: Вечером в четверг в Москве убит гражданин Узбекистана, есть признаки преступления на почве национализма 2014-01-17 01:02 ИА Фергана.Ру Тело гражданина Узбекистана, скончавшегося от более чем 20 ножевых ранений, нашли на севере Москвы поздно вечером в четверг, 16 января. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на агентство «Интерфакс», в свою очередь, ссылающееся на пресс-службу главного управления МВД России по Москве. Труп 29-летнего приезжего был обнаружен во дворе дома 1 в Сходненском тупике. Оперативно-следственная группа пока еще уточняет все обстоятельства произошедшего, однако, неназванный источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что основной версией убийства является нападение националистов. По словам источника, на это указывают множественные ножевые ранения и «ряд других признаков». Практически ту же информацию передает и РИА Новости. Фамилия несчастной жертвы не сообщается. По данным правозащитников, в 2013 году от нападений на националистической почве в 32 регионах России погибли 20 человек и не менее 173 были ранены. По уровню насилия в этом году по-прежнему лидируют Москва (8 погибших, 53 раненых) и Санкт-Петербург (3 погибших, 32 раненых). Основными жертвами ультраправых стали уроженцы Центральной Азии (13 погибших, 39 раненых) и Кавказа (3 погибших, 26 раненых). Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||