| ← Январь 2014 → | ||||||

|

1

|

4

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

6

|

8

|

|||||

|

18

|

19

|

|||||

|

25

|

26

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

<<Оккупай>> по-узбекски: На вилле Гульнары Каримовой в Женеве обнаружены картины известных художников

|

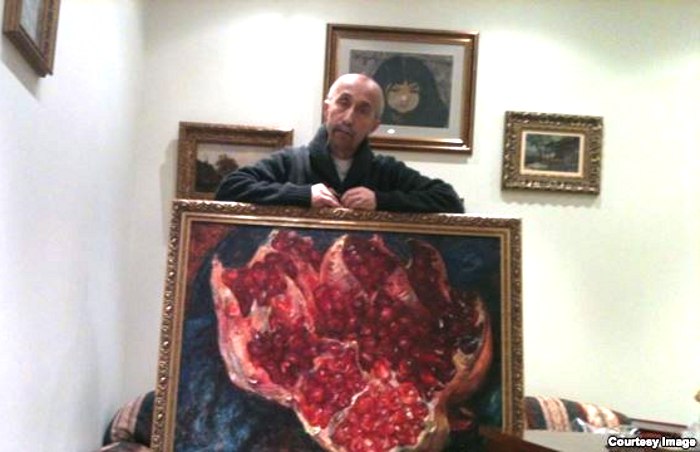

«Оккупай» по-узбекски: На вилле Гульнары Каримовой в Женеве обнаружены картины известных художников 2013-12-27 07:40 ИА Фергана.Ру В числе нескольких десятков живописных картин, обнаруженных в захваченном узбекским активистом Сафаром Бекжаном особняке Гульнары Каримовой в Женеве, - жемчужина современного узбекского изобразительного искусства «Анор» («Гранат»), принадлежащая кисти покойного художника Льва Резникова, сообщает веб-сайт «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»).

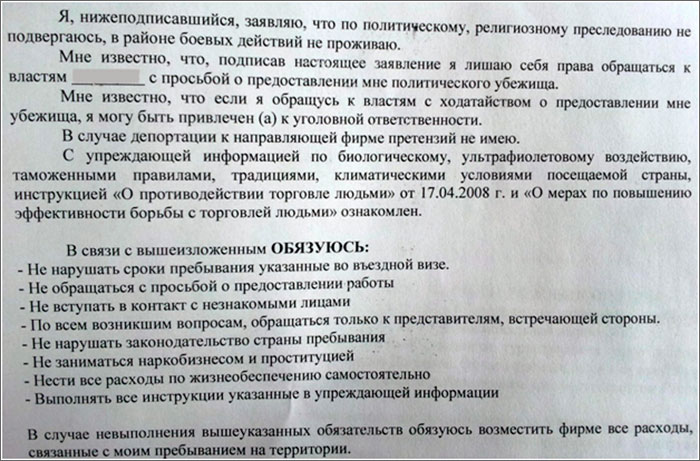

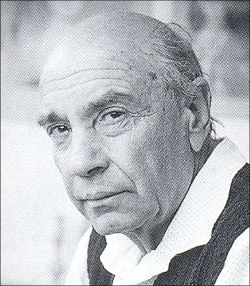

Жилой дом в Женеве, принадлежащий старшей дочери президента Узбекистана. Активист и политик Сафар Бекжан держит в руках картину «Гранат», 26 декабря 2013 года. Сын художника, Игорь Резник, ныне проживающий в Израиле, выразил беспокойство по поводу судьбы картины кисти своего отца. - Мой отец очень гордился тем, что Музей Искусств Узбекистана купил его картину «Анор» в 1990 году. Мы были уверены в том, что музей хранит эту картину в своей сокровищнице. Я очень огорчился, увидев эту картину в заброшенном особняке в Женеве. Если отец продал эту картину музею, как она оказалась в особняке в Женеве? Я, как правонаследник творчества моего отца, намерен призвать к ответственности виновных лиц. Государственный Музей официально отвечает за эту картину. Если им картина не нужна, то пусть вернут ее мне, иначе я подам в суд, - сказал Игорь Резник в беседе с корреспондентом «Озодлик».  Лев Резников (1928-2003). Фото с веб-сайта Art-blog.uz. Картины художника, похороненного в Ташкенте в 2003 году, хранятся в Московской Государственной Третьяковской галерее, в коллекции «Искусство Народов Востока». «Полотно «Гранат» - очень хорошая картина, - считает авторитетный исследователь современного искусства Узбекистана из Канады Борис Чухович. - Ясны ассоциации с тем, что происходило в стране в этот период (1990 год - разрываемый на части кровавый гранат)...». Следует отметить, что слухи о пропаже знаменитых картин из музеев Узбекистана ходили неоднократно и ранее. Кто именно занимается трафиком музейных ценностей, какие картины пропали и в какие страны они вывезены — пока доподлинно неизвестно. Почву для хищений картин из государственных коллекций создает и отсутствие полных электронных каталогов музейных хранилищ. Редакция узбекской службы Радио «Свобода» намерена провести собственное расследование по поводу хищений из музеев Узбекистана. Сама Гульнара Каримова, в настоящее время находящаяся в Ташкенте и активно публикующаяся в Твиттере, пока никак не отреагировала на факт обнаружения знаменитой картины в ее доме. Впрочем, активисты под предводительством Сафара Бекжана, обнаружившие работу, вторглись в жилище «узбекской принцессы» незаконно. Пока неизвестно, к каким последствиям для имущества, находящегося внутри здания, это может привести. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Турфирмы требуют от граждан обещания не просить политического убежища за границей 2013-12-30 13:36 ИА Фергана.Ру Граждане Узбекистана, желающие совершить туристические поездки в другие страны, должны подписать в турфирме заявление о том, что не будут просить политического убежища в стране пребывания. Как рассказал «Фергане» сотрудник одной из узбекских турфирм, такое указание было спущено «сверху» в свете борьбы с торговлей людьми. Потенциальный турист должен заявить, что он не подвергается в Узбекистане ни политическому, ни религиозному преследованию. Если же, находясь в чужой стране, он все-таки обратится с просьбой о предоставлении убежища, то на родине ему будет грозить уголовная ответственность. Какое конкретно предусмотрено наказание и в соответствии с каким законом, представитель турфирмы не смог ответить, сославшись на закон «О противодействии торговле людьми».

Кроме того, турист должен пообещать, что за границей он не будет заниматься ни наркобизнесом, ни проституцией, а также не будет разговаривать с незнакомыми людьми. На вопрос, как же соблюсти последнее требование в чужой стране, где абсолютно все люди тебе не знакомы, представитель турагентства смешался и сказал, что не надо разговаривать с теми, кто будет предлагать работу. В рамках вышеназванного закона в Узбекистане принят «Национальный план действий по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми». Создана Республиканская межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором Р.Кадыровым, в нее вошли сотрудники органов прокуратуры, МВД, СНБ, Узбектуризма, Комитета женщин и ряда других государственных учреждений. Помимо выявления криминальных элементов и групп, организующих трафик людей с целью вовлечения их в рабские отношения, эта комиссия должна проводить разъяснительную работу среди населения и «предоставлять информационно-консультационную и правовую помощь гражданам Республики Узбекистан, которые выезжают за границу для трудоустройства, оздоровления, отдыха и в других целях». Однако вся «информационно-консультационная помощь» компетентных органов сводится к ужесточению правил получения выездной визы для женщин до 35 лет, которые должны представлять письменные и нотариально заверенные разрешения от их родителей или мужей на выезд за рубеж и проходить собеседование с начальником районного отдела УВВиОГ (управления въезда, выезда и оформления гражданства) МВД. С недавних пор органы милиции и махаллинских (квартальных) комитетов стали требовать, чтобы граждане добровольно отчитывались перед ними о своих зарубежных поездках, а в некоторых районах Ташкента даже были случаи, когда районные поликлиники требовали от путешественников пройти медосмотр «на предмет выявления эпидемий», сообщают источники «Ферганы» в Узбекистане. Международное информационное агентство «Фергана» Граждане Турции выступают против продажи жилья иностранцам 2013-12-30 15:44 ИА Фергана.Ру  Компания Demis Group, занимающаяся информационным бизнесом в сети, считает, что показать реальную картину могут масштабные социологические опросы населения, проведенные в интернете и с помощью анкетирования. С этим мнением согласны в GYODER (турецкой Ассоциации партнеров инвестирования в недвижимость). По данным Ассоциации, примерно 65% всех турков не желают жить в одном районе с иностранными гражданами. Ряд строительных компаний уже начали предпринимать соответствующие меры, позволяя зарубежным инвесторам приобретать не более 5-10% от всего числа квартир на территории отдельных жилых комплексов. Подобные действия призваны минимизировать отток потенциальных турецких клиентов. Меньшая часть населения страны, напротив, выступает за поощрение приобретения квартир и домов жителями ближнего и дальнего зарубежья. Одно из исследований показало, что всего 27% покупателей из опрошенных 5 тысяч не имели никаких проблем в процессе приобретения недвижимости на территории Турции. Граждане Турции выступают против продажи жилья иностранцам 2013-12-30 15:44 ИА Фергана.Ру После того как на территории Турции были отменены ограничения для иностранцев, желающих приобрести местную недвижимость, за короткое время в стране значительно выросло количество инвесторов из других стран. Эксперты свидетельствуют, что далеко не все местные жители довольны отменой ранее действовавших запретов. Компания Demis Group, занимающаяся информационным бизнесом в сети, считает, что показать реальную картину могут масштабные социологические опросы населения, проведенные в интернете и с помощью анкетирования. С этим мнением согласны в GYODER (турецкой Ассоциации партнеров инвестирования в недвижимость). По данным Ассоциации, примерно 65% всех турков не желают жить в одном районе с иностранными гражданами. Ряд строительных компаний уже начали предпринимать соответствующие меры, позволяя зарубежным инвесторам приобретать не более 5-10% от всего числа квартир на территории отдельных жилых комплексов. Подобные действия призваны минимизировать отток потенциальных турецких клиентов. Меньшая часть населения страны, напротив, выступает за поощрение приобретения квартир и домов жителями ближнего и дальнего зарубежья. Одно из исследований показало, что всего 27% покупателей из опрошенных 5 тысяч не имели никаких проблем в процессе приобретения недвижимости на территории Турции. Великие шелковые путы, или Второе рабство узбекских фермеров 2013-12-31 01:35 А.Аджамов Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» Каждый гражданин Узбекистана опутан шелком с ног до головы, и здесь узбеки впереди планеты всей. И путы эти могут удлиниться – чуть ли не вдвое. В Узбекистане впервые начали «повторную заготовку» коконов шелкопряда, доказав, что местный климат позволяет перенять передовую практику ведущих шелководческих стран – такова новость, которую этой осенью раструбили узбекские СМИ. Ну да, будут выращивать гусениц шелкопряда не только весной, но и осенью. Новость вроде бы скучная, имеющая самое отдаленное отношение к повседневной жизни, и даже привычные нотки гордости за Великий Шелковый Путь в официальных сообщениях не слышны. Но для десятков тысяч узбекских фермеров эта новость знаменует продолжение – и удвоение – их весеннего рабства, в которое вовлечены также их дети. Это рабство, назовем его «шелковым», остается почти неизвестным окружающему миру, потому что рабство хлопковое превышает его длительностью, масштабами и количеством гневных газетных публикаций о нем. Тем не менее, масштабы шелкового рабства вполне сопоставимы с хлопковым. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» 45 тысяч фермерских хозяйств вырастили и сдали государству 25.4 тысяч тонн коконов тутового шелкопряда, - отчитались узбекские СМИ в конце октября две тысячи тринадцатого. По данным же института шелководства в Ташкенте, шелководство обеспечивает работой до 2 миллионов человек в Узбекистане. Цифра же в 25 тысяч тонн составляет половину ежегодного производства коконов на всей территории СССР в советские годы. С начала 2000-х годов Узбекистан вышел в мировые лидеры по производству шелка на душу населения, производя почти килограмм коконов шелкопряда на каждого гражданина в год, а по количеству выращенных коконов стоит сегодня на третьем месте после Китая и Индии. Но рекорды эти дают мало поводов для гордости: для того, чтобы заставить селян и их детей денно и нощно вкалывать, выполняя спущенный сверху план по заготовке коконов, власти угрожают им штрафами, изъятием арендованной земли или отказом в кредитовании. Вот как это выглядит весной в Ферганской долине. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» Каждый май с тех пор, как ей исполнилось восемь лет, кокандская школьница Дилором Нишанова незаконно способствует превращению тысяч прожорливых личинок шелкопряда в мохнатые, снежно-белые коконы, которые когда-то дали имя ее родному городу. Незаконно — потому что буква узбекского закона запрещает детский труд, а правительство президента Каримова упорно отрицает обвинения правозащитников в повсеместном привлечении детей к сельхозработам. Использование детского труда в хлопководстве подробно описано и жестко раскритиковано, и западные компании вроде американской торговой сети Wallmart уже запретили узбекский хлопок в своих супермаркетах. Но труд миллионов узбекских детей в шелководстве оказывается вне поля зрения международных правозащитных групп и политиков ввиду его краткости и совпадения с другими сельхозработами. И пусть доходы от шелководства несравнимы с миллиардом долларов, которые узбекское правительство выручает от экспорта хлопка, шелк также обогащает государственную монополию — но отнюдь не фермеров, его производящих. Для 14-летней Дилором каждый май приносит неизбежный уход за червями, пропущенные уроки и копеечную оплату, которую ее родители могут получить с задержкой в месяцы и даже годы. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» Отец Дилором, двух ее сестер и братишки — Адхам Нишанов, 47-летний фермер с потемневшей на весеннем солнце кожей, заскорузлыми пальцами и добрейшей улыбкой, обнажающей неполный рот — арендует четыре гектара желтого суглинка недалеко от Коканда. В начале мая, говорит Адхам, на государственном гренажном заводе ему выдали две 30-граммовых коробочки с греной — яйцами шелкопряда, которые он и его дети должны превратить в 100 килограммов коконов и сдать государству по цене чуть выше доллара за килограмм. А превращения эти — почти сказочные. За четыре недели гусеница размером с маковое зернышко увеличивается в несколько тысяч раз — представьте грудного младенца, который перерастает слона меньше, чем за месяц. И, как любые дети, гусеницы нуждаются в постоянном внимании. «Они как новорожденные», — говорит Дилором, кареглазая и смуглая, с платком на тугих черных косах, одетая в поношенное длинное платье и старые галоши. На рассвете она уже помогла отцу нарубить веток тутовника — утренние листья самые сочные — и притащила несколько связок в «червоводню» — некрашеный глинобитный амбар возле дома. Там, в постоянной темноте и влажности, тысячи мучнисто-белых гусениц, покрытых крохотными рожками на спинках, с почти прозрачными желудками, в которых виднеется зелень только что пережеванных листьев, медленно ползают по кучам обглоданных веток тутовника, уложенных на железные решётки и остовы старых кроватей. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» Bambyx mori, тутовый шелкопряд — одно из двух одомашненных человеком насекомых, неспособное, в отличие от пчел, выжить без человека. За несколько тысяч лет, прошедших с тех пор как мифическая китайская императрица впервые размотала упавший в чайную чашку кокон и увидела крепкую, блестящую нить, шелкопряд утратил способность питаться и размножаться самостоятельно. В природе есть несколько видов дикого шелкопряда, включая даже дубового, но их нить грубее, толще и легче на разрыв, чем у шелкопряда тутового. Чувствительные к свету, шуму и сквозняку, беззащитные и полуслепые гусеницы живут только в помещениях, где поддерживается постоянная влажность, тепло и темнота. Там они вгрызаются в листья со звуком, похожим на стук капель дальнего дождя по крыше. Они едят семь раз в день и умирают, если еда запаздывает хотя бы на час. Пол червоводни Нишановых покрыт лиственной крошкой, выделениями гусениц и сброшенными шкурками. Некоторые гибнут во время линьки, и тогда Дилором и ее сестры немедленно удаляют их почерневшие трупики во избежание инфекций, которые могут выкосить весь выводок меньше, чем за день. После нескольких линек гусеница цепляется к веточке и вьет кокон, выделяя из гланд богатую белком слюну, которая на воздухе твердеет и превращается в один-два километра вощеной шелковой нити. Совершив за несколько суток несколько сотен тысяч 8-образных движений, гусеница пеленает себя в кокон, из которого через неделю вырвется бабочкой. Но при этом драгоценная нить разорвется, и поэтому для абсолютного большинства личинок кокон становится саваном — и причиной смерти. Следуя примеру той самой китайской императрицы, перед размоткой коконы кипятят в казанах, чтобы убить личинок и вытопить обволакивающий нить воск. Немногих оставленных на выводок бабочек спаривают на гренажных заводах, где их яйца хранятся в 30-граммовых коробочках до следующей весны. В конце апреля их начинают облучать ультразвуком, провоцируя рост личинок, и потом раздают дехканам. Неудивительно, что те считают «шелковый урожай» тяжелой барщиной. «Мы страдаем 25 дней, с четырех утра до полуночи», — говорит Умурзак Каюмов, 52-летний фермер из кишлака под Наманганом, чьи дети и внуки помогают ему выращивать от 100 до 200 килограмм коконов — в зависимости от разнарядки из хокимията. Потому что для узбекских фермеров и их детей шелководство открывает ежегодный цикл подневольного труда, направляемого прихотями Минсельхоза и районных властей. Детский труд в шелководстве существует и за пределами Узбекистана — например, в некоторых районах Индии — но только в Узбекистане вся индустрия шелководства целиком и полностью зависит от принудительного труда и чиновных распоряжений. Чиновники эти факты отрицают наотрез. «Дети у нас не работают, только взрослые», — говорят в отделе шелководства Министерства сельского хозяйства. Там признают, тем не менее, то, что местные власти предписывают квоты на выращивание коконов в зависимости от количества арендуемой фермером земли. «Все зависит от размера участка», — говорят чиновники. — «Если у фермера 50 или 60 гектаров, ему надо вырастить от двух до трех тонн коконов». Жизнь шелководов в этой части Средней Азии отнюдь не всегда была так плоха. Коканд находится в Ферганской долине, древней колыбели Великого шелкового пути. Китайцы времен династии Хань присылали сюда военные экспедиции, чтобы завладеть «небесными» конями, которые помогли им сокрушить неуловимые армии гуннов. Война сменилась торговлей, и княжества Ферганской долины стали пунктом назначения первого китайского каравана с шелком, направленного на запад в 121 году до н.э. С этого каравана и начался легендарный торговый маршрут, но китайцы долго хранили тайну производства шелка. И только несколько сотен лет спустя китайская принцесса, помолвленная с местным князьком, спрятала грену шелкопряда в тряпках своего приданого. Благодаря ей Фергана стала одним из первых регионов за пределами Китая, где началось шелководство — а его новый центр назвался потом Кокандом, Куконом, коконом. Ткань продавалась за золото, порой по весовому соотношению 1:1. Доходность была сравнима с современной торговлей наркотиками или оружием, а цена и смена маршрутов шелковой торговли служили причиной войн, политических волнений и экономических кризисов от Кореи и Кашгара до Крыма и Константинополя. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» Войны тюрок с Ираном за право продажи шелка подкосили силы последнего и расчистили дорогу неизвестным дотоле арабам, которые к 750 году захватили сердцевину Великого шелкового пути – и тщательно оберегали торговлю, следуя заветам пророка, тоже бывшего купцом. Точно так же монголы заботились о сохранности караванов и успехе торговли на территориях, которые они завоевали пятьсот лет спустя. Однако открытие морских торговых путей, проложенных испанцами и португальцами, обескровило Великий шелковый путь, а промышленная революция в Европе и вовсе его добила. После начала шелководства в Европе или близлежащих к ней странах, а также после изобретения в конце девятнадцатого века искусственных волокон вроде вискозы или нейлона всемирный спрос на шелк упал в разы, а с изобретением текстильных станков без работы остались миллионы ткачей. К тому времени Коканд был столицей отсталого государства с ханом-мракобесом и упадочной экономикой, в которой шелководство играло далеко не главную роль. Но для завоевавшей Коканд России важен был собственный источник все еще драгоценной материи, и развитию шелководства новые власти придавали большое значение. Школа шелководства была открыта в Ташкенте в 1873 году — всего через восемь лет после завоевания города русскими. В 1929 году школа была преобразована в Среднеазиатский институт шелководства, в котором работа над выведением новых сортов шелкопряда и тутовника велась на серьезном научном уровне. Когда лысенковские подголоски травили советских генетиков, ташкентский институт оставался одним из немногих мест, где опыты с генетикой продолжались и поощрялись — слишком нужны были советской промышленности парашютные стропы, нить для сшивания ран и собственная шелковая ткань. Ташкентские генетики вывели, к примеру, породы шелкопряда, у которых самка откладывает исключительно яйца гусениц мужского пола — самых ценных с точки зрения длины и качества нити. Работали они и над новыми сортами тутовника с более сочными листьями. В итоге, в СССР выращивалось до 50 тыс. тонн коконов шелкопряда в год — это был третий показатель в мире после Китая и Японии. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» Труд шелковода оплачивался соответственно — даже в самом Ташкенте, где до землетрясения 1966 года среди кварталов частных домов свободно росли десятки тысяч тутовых деревьев, небогатые семьи брали по несколько коробочек с греной. В колхозах же выращивание коконов было важным денежным подспорьем. «За греной выстраивались в очередь, дрались даже», — говорит фермер Каюмов. В начале третьего тысячелетия шелк все еще остается ценным материалом, который ассоциируется с роскошью и стилем, а также используется в медицине и военном деле. В 2005 году Узбекистан заработал 57 миллионов долларов на экспорте шелка — согласно последним доступным данным ООН. В 2013 году Минсельхоз сообщил, что «шелковый урожай» превысил 25 тысяч 400 тонн — то есть достиг половины всего советского урожая шелка. Это составляет всего лишь 5 процентов от мирового производства — капля в море по сравнению с почти 300 тысячами тонн, которые ежегодно производит Китай. Но китайское население более чем в сорок раз больше узбекского, и родина шелка уже давно превратилась в крупнейшего ее экспортера. Узбекское правительство относит шелк к разряду «стратегических» продуктов, чей экспорт — наряду с хлопком, золотом, природным газом, каракулем и охотничьими соколами — остается в исключительной монополии государства. Пусть советские колхозы в Узбекистане официально распущены, но сельскохозяйственные угодья никогда не были приватизированы. Поэтому узбекский фермер живет в постоянном страхе административного или уголовного наказания — и даже тюремного заключения — за невыполнение плана по выращиванию хлопка, пшеницы или коконов. При этом узбекские методы шелководства все больше отстают от мировых. Промышленно развитые страны вроде Южной Кореи или Японии уже давно перешли к выращиванию небольших кустов тутовника, чьи листья можно собирать комбайнами. Узбеки же по-прежнему предпочитают тутовые деревья, которые скрюченными карликами обступают сельские дороги и поля. Японцы и корейцы выводят гусениц на протяжении многих месяцев, тогда как в Узбекистане отсутствуют специализированные шелководческие фермы, и «шелковый урожай» до этой осени собирался только в мае. Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше фото — в Галерее «Ферганы» А май в узбекских школах — месяц выпускных экзаменов. Учителя закрывают глаза на отсутствие или плохую подготовку детей на уроках — попробуйте с утра нарубить тутовых ветвей, задать корму скотине, пройтись по огороду, помочь родителями на прополке хлопка и при этом успеть на урок с готовым домашним заданием. Особенно в самые напряженные последние дни перед завивкой кокона, потому что выросшие гусеницы едят почти беспрерывно. Порой даже в школах дети не могут избежать шелководства. В некоторых школах гусениц выращивают на уроках труда, говорят правозащитники. И поскольку сельский узбек по воле государства опять обращен в крепостного, его неуспевающие в школе дети обрекаются на такую же участь. Ночь перед очередным экзаменом Дилором проводит не за учебниками, а за перебором шелкового урожая. Вместе с сестрами и мамой она сидит на потертом ковре в комнате с потрескавшимися саманными стенами под голой лампочкой и картинкой набожных девочек на фоне Каабы. Выхватывая коконы из кучи, похожей на грязный снежный сугроб, они счищают с них выделения червей, крошки листьев и веточки, и бросают белые, сияющие даже в скудном электрическом свете коконы в гулкий эмалированный таз посреди комнаты. На следующий день мешки с коконами надо будет отнести на приемный пункт — просторный амбар, где соседи Нишановых собираются в очередь перед мелким чиновником, который заправляет весами и списком шелковых данников. Все выращенные в Узбекистане коконы продаются в «Узбек Ипаги», государственную монополию, которой принадлежат шелкомотальные фабрики, гренажные заводы и право распоряжаться вывозом шелка за рубеж. Часть шелка перерабатывается внутри страны — идет на шарфы и платки с рисунками, напоминающими нефтяные разводы на воде, или на ковры, которые ткут на дому или в небольших мастерских, чтобы потом перепродать иностранным туристам. Но ковры и платки почти никогда не достигают западных магазинов напрямую. Ряд совместных предприятий перерабатывают шелк, но западные инвестиции тут ограничены, а сами компании предпочитают помалкивать о своей работе. «Узбек ипаги» также экспортирует коконы — по шесть долларов за килограмм. Закупочная цена в этом году составляет 2000 сум (примерно 60 центов). Цена смехотворна низка, и фермеры жалуются, что даже такие ничтожные суммы задерживаются на много месяцев или даже до следующего года. «Все, что нам остается — хворост на зиму», — говорит фермер Каюмов, показывая на связки тутовых ветвей, сваленные за его домом. Узнав о новой инициативе правительства по выращиванию шелка дважды в год, он отвечает длинной тирадой, из которой здесь можно привести только слово «мать» в дательном падеже. А.Аджамов, Фото © Тимур Карпов/Фергана.Ру. Больше снимков — в Галерее «Ферганы» (22 фото) Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Большинство кафе и ресторанов Ташкента закрыты на все дни новогодних праздников 2014-01-02 14:06 ИА Фергана.Ру Власти Узбекистана продолжают курс на снижение общественной активности и запрет публичных праздников, в том числе новогодних. По всей видимости, в правительстве республики решили, что должны проводиться только те торжественные мероприятия, которые санкционированы властями или строго согласованы с ними. «30-го декабря вечером, часов в восемь, хотели посидеть в ресторане La Riva, Приехали – закрыто на до 2 января. Едем дальше. Кафе «Бухара» возле парка Бобура тоже мертва. Все кафешки по улице Шота Руставели, которыми утыкана улица, впали в безмолвие, все первые этажи сплошь черные», - рассказывают корреспонденту «Ферганы» жители Ташкента. «31-го декабря мы работали полный рабочий день, так неожиданно для себя без обеда остались, потому что на Дархане все кафе тоже были закрыты. Впрочем, и 30-го декабря мы половину обеденного перерыва прошастали по нашему кварталу в поисках открытого кафе», - жалуются офисные работники одного из центральных районов узбекской столицы.

Особенно тяжело пришлось приезжим — гостям Узбекистана, в силу обстоятельств оказавшихся в Ташкенте в новогодние дни: пообедать или поужинать в городе в эти дни было практически невозможно. «На Новый год ко мне приехала дочь с зятем из Канады. После новогодних тостов решили выйти в город погулять. Стыдно было перед гостями - тишина, темнота в эти праздничные дни... Некоторые ходят в новогодних масках или колпаках, но нигде - ни музыки, ни развлечений», - говорит домохозяйка Н. Как и в предыдущие годы, праздничные мероприятия были отменены во многих школах и детских садах. «В школах уже давно не проводят общешкольную новогоднюю Ёлку, родители вынуждены организовывать праздник детям в кафе. В некоторых детских садах особо бдительные управляющие запретили утренники. Приказом минвуза запретили студенческие посиделки. Скоро наши дети и внуки забудут слово "праздник". Для них оно станет синонимом выражению "усиление режима " и будет расцвечено лишь зеленой милицейской формой», - горюют ташкентцы. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Скончалась заслуженная артистка, знаменитая певица Олмахон Хайитова 2014-01-02 14:34 ИА Фергана.Ру На 74-м году жизни скончалась заслуженная артистка Узбекистана, певица из Хорезма Олмахон Хайитова. Об этом сообщает веб-сайт «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»). Обладательница уникального голоса, Олмахон Хайитова родилась в 1940 году в Ханкинском районе Хорезмской области. Она училась у известных узбекских певцов Ў.Саидова и К.Отаниёзова, сообщает источник со ссылкой на Узбекскую Национальную Энциклопедию. В 1958-59 годах Хайитова начала свою трудовую деятельность сначала в театре г. Янгиюля, а с 1959 года была бессменным солистом Государственного фольклорного ансамбля «Лязги» города Ургенча. В 1974 окончила Ташкентский Театрально-художественный Институт. В 1995-2003 годах Хайитова руководила Хорезмским отделением «Ўзбекнаво», а с 2003-го преподавала в Ташкентском Институте Культуры. В репертуаре Олмахон Хайитовой были народные хорезмские песни и дастаны (эпопеи), а также народные туркменские и азербайджанские песни. Она исполняла их, аккомпанируя себе на таре, что является редкостью для исполнительниц-женщин, отмечает Википедия. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||