| ← Декабрь 2012 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

7

|

8

|

||||

|

10

|

11

|

12

|

16

|

|||

|

23

|

||||||

|

24

|

26

|

28

|

30

|

|||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Депутаты устанавливают языковой барьер

|

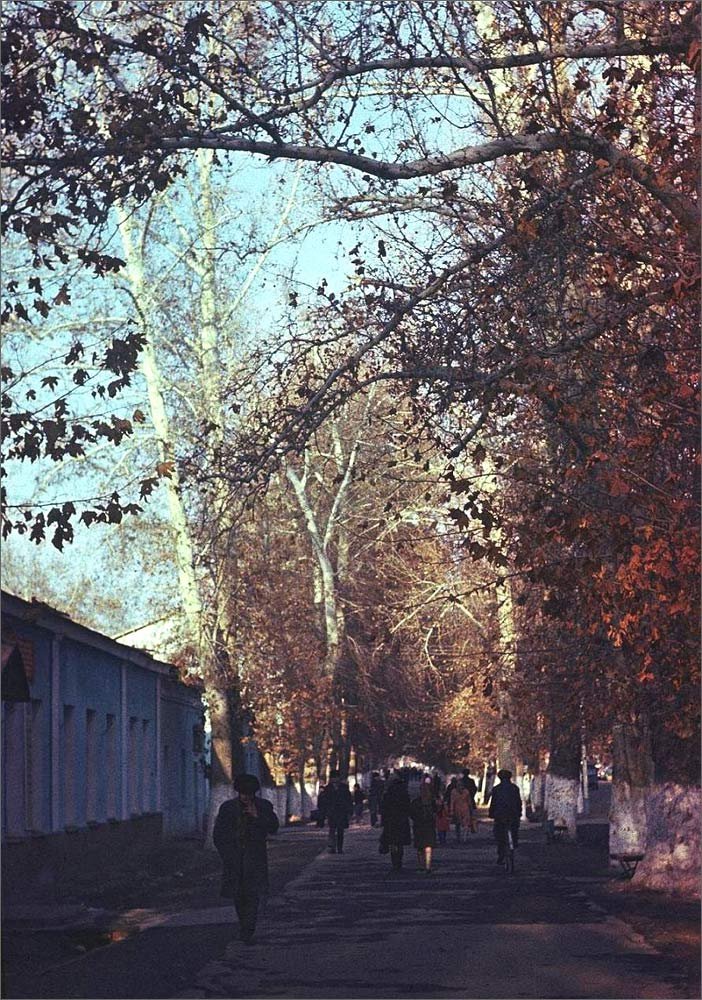

Кыргызстан: Депутаты устанавливают языковой барьер 2012-12-26 15:35 Екатерина Иващенко Тема государственного языка в Кыргызстане - одна из самых болезненных, и депутаты парламента поднимают ее с завидной регулярностью, только за этот год - дважды, последний раз - 12 декабря. В этот день депутат от фракции «Республика» Урмат Аманбаева представила законопроект о внесении поправок в Закон «О государственном языке Киргизской Республики». Аманбаеву поддержала член фракции «Ата-Журт» Надира Нарматова, которая отметила, что c принятием этих поправок права нацменьшинств, проживающих в Кыргызстане, не ущемляются. «Но кыргызский язык надо поддержать на государственном уровне. И мы должны говорить на кыргызском. Покажем себя патриотами», - призвала депутатов Нарматова. Напомним, что именно эти две дамы уже начинали один из языковых скандалов, который разгорелся 11 месяцев назад. 11 января 2012 года Аманбаева возмутилась, почему статс-секретарь Минфина Динара Шайдиева выступает в парламенте на русском языке (несмотря на то, что выступления на русском языке допускаются Законом «Об официальном языке»). На следующий день, 12 января, Нарматова заявила, что «госязык не развивается из-за того, что у нас есть официальный». А 17 января глава Нацкомиссии по государственному языку Рыскелди Момбеков на заседании парламентского комитета по образованию, науке, культуре и спорту неожиданно высказался, что «надо штрафовать за незнание госязыка». Это заявление высокопоставленного чиновника вызвало такое негодование в кыргызстанском обществе и, видимо, на Момбекова обрушилось такое количество звонков, что буквально через несколько часов он опроверг собственные слова. Новые поправки: штрафы, экзамены и документооборот Что именно было одобрено парламентом в первом чтении? 1. Штрафы за неисполнение требований закона о языке. Физическим лицам - до 20 расчетных показателей, юридическим - до двухсот. При рецидиве штраф увеличивается, а юрлица могут и вовсе лишиться лицензии (по решению суда). 2. Все документы должны создаваться и приниматься на киргизском, а русский перевод - в «необходимых случаях». Т.е. «работа органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций и учреждений осуществляется на государственном языке, а в необходимых случаях обеспечивается переводом на официальный язык. То же - о съездах, сессиях, конференциях, переговорах, совещаниях и проч. (русский синхрон - в «особых необходимых случаях»). Все официальные документы, правовые акты и другие решения как органов государственной власти, так и местного самоуправления разрабатываются и принимаются на государственном языке - и уже потом переводятся на официальный (раньше все писалось сначала на русском, а потом переводилось на киргизский). Гражданам тоже выдаются документы на киргизском языке, которые только в «необходимых случаях» обеспечиваются переводом на официальный язык. Делопроизводство, научно-техническая, финансовая документация, проектные документы - все должно быть на киргизском, и лишь в необходимых случаях обеспечивается перевод. Какие именно случаи являются «необходимыми» и кто будет решать, нужен перевод или нет, - не оговаривается. 3. Госслужащие должны будут сдать экзамен по киргизскому языку. Экзамен принимается «уполномоченным государственным органом по государственному языку». То есть, если поправки будут приняты, получить кредит в банке, оплатить коммунальные платежи, заключить договора о покупке-продаже недвижимости, подать заявление в суд или милицию - все это можно будет сделать только на киргизском. При этом, согласно статье 10 Конституции Кыргызстана, государственным языком является киргизский, а в качестве официального используется русский. Новые поправки дискриминируют официальный язык - а значит, придется вносить поправку и в Конституцию. Про особые и необходимые случаи «Фергана» решила поговорить с инициаторами поправок. Дозвониться до Курмантая Абдиева из «Ата-Журт» не оказалось возможным: он то трубку не брал, то отключал телефон. Урмат Аманбаева к телефону подошла.  Урмат Аманбаева Урмат Аманбаева: Потому что этот закон не работает. Мы собрали инициативную группу депутатов и внесли изменения и дополнения в Закон. - Почему не работает? Документация ведется на двух языках, рекламные плакаты тоже...? - У нас есть Закон «О государственном языке», который не работает более двадцати лет. Вы говорите, что ведется документация. На самом деле документация ведется на официальном языке и переводится на государственный. Когда мы встречались с народом, он сказал, что Закон у нас действительно не работает, поэтому его необходимо изменить. И мы внесли изменения. - Разве с такими дополнениями Закон соответствует Конституции? - Почему не соответствует? Соответствует. Вы тоже Конституцию внимательно читайте, там написано, что государственным языком является кыргызский. Мы другие языки, официальный и другие, и не трогали. Только внесли изменения и дополнения в закон о госязыке. Вы поймите, пожалуйста. - Как я понимаю, у нас все и должно вестись на двух языках: на государственном и официальном… - Основа документации должна вести на госязыке, а у нас получается наоборот: пишем на русском, а потом переводим. - Хорошо. Что вы можете сказать об экзамене? Как он будет проводиться? - Мы ввели норму, что все чиновники руководящего ранга должны знать госязык и сдавать экзамен на его знание. Это министры, руководители. - Поправка касается даже статс-секретарей… - Правильно. У них непростая должность, они занимаются кадровой и финансовой политикой министерства и ведомства, поэтому они первыми должны знать госязык. Более 70 процентов населения Кыргызстана знает госязык. Если статс-секретарь поедет в регионы, то он должен знать госязык, население же будет задавать вопросы. Еще мы ввели норму, что вся документация должна вестись на госязыке и в необходимых случаях переводиться на официальный и другие языки. - Почему вы ввели формулировку «в необходимых случаях», если в Конституции прописаны два языка? - «Необходимый случай» - это если я, допустим, еду за границу, а мне нужна справка. Или в отношении писем. Это касается и мероприятий, чтобы на собраниях, официальных встречах говорили на госязыке. Вы, «Фергана.Ру», сами прекрасно знаете, что в соседних странах, например, в Узбекистане, развивается узбекский язык. Посмотрите на Казахстан. Во всех 14 странах бывшего СССР развит госязык и споров там нет. - Повторю: если в Конституции прописаны два языка, то почему используется формулировка «в особых случаях»? - Я не спорю, в Конституции прописаны два языка, а мы водим норму в Закон о госязыке. Остальные языки мы не трогаем. Перевод будет только в необходимых случаях. - То есть если второй язык прописан даже в Конституции, переводить на него нужно не всегда? - Мы не трогаем официальный язык, он работает. Мы говорим только о госязыке. - В поправках написано: научно-технические документы – только на кыргызском, проектная документация - … (перебивает): Смотрите, мы проходим границу с Казахстаном, там документ на казахском и английском языке. Вот вам пример. (На самом деле бланки на казахско-киргизской границе - на двух языках, казахском и русском - ред.) Вот пример необходимого случая. В необходимых случаях надо переводить на русский язык и, иногда бывает, на английский язык. Если, например, граждане требуют справку, чтобы поехать в англоязычную страну. Значит, надо ее писать на английском языке. - Но статус английского языка в Конституции не прописан… - Мы должны развивать и английский, и русский языки. Надо, чтобы люди знали эти языки и другие тоже. Просто мы водим норму поддержки госязыка. - А документы о кредите в банке, оплате квартиры - на каком языке должны быть? - На государственном и официальном. - Но вы же сами пишете в законе, что только на киргизском? - Сперва на кыргызском, а потом на официальном. - «Потом» - это когда?.. Когда я могу взять кредит и оформить документ на киргизском, а когда - на русском? Урмат Аманбаева бросает трубку и больше к телефону не подходит. Дастан Бекешев:«Закон будет мертворожденным» Прояснить ситуацию помог депутат от фракции «Ар-Намыс» Дастан Бекешев. «Да, этот Закон действительно Конституции противоречит, - пояснил он. - Более того, у нас есть Закон «Об официальном языке». Если мы принимаем эти поправки в Закон о госязыке, то нужно будет отменить Закон об официальном языке и внести поправки в Конституцию. Но Конституцию нельзя менять до 2020 года, и придется жить с тем, что есть».  Дастан Бекешев «Даже если этот закон примут, я не думаю, что он будет исполняться первые два-четыре года, несмотря на то, что будут идти штрафы. Я не думаю, что Национальная комиссия по государственному языку будет со штрафами справляться, так как всех оштрафовать невозможно. Где-то им придется закрывать на нарушения глаза, а где-то – брать взятку. Открыто говоря, Нацкомиссия превратится в карательный орган, а у нас карательные органы всегда злоупотребляют полномочиями, тем более, если он работает непрозрачно. А сегодня ни вы, ни даже я не знаем, чем занимается Нацкомиссия. Вместо того чтобы заниматься развитием языка, она выступает за то, чтобы штрафовать за незнание. Им этот законопроект выгоден: сотрудники разбогатеют в разы», - говорит Дастан Бекешев. На вопрос, достаточно ли в киргизском языке юридической, финансовой и другой специальной лексики, чтобы писать на нем законы, проекты или техническую документацию, депутат ответил, что лексики достаточно - проблема в другом: «Судебные процессы осуществляются на русском языке, на нем же ведется документооборот, договоры заключаются, юристы обучаются также на русском языке. И если мы примем поправку, согласно которой все будет писаться на киргизском языке, а в случае необходимости переводиться на русский – это будет неправильно… Я вам честно приведу один пример. Мы недавно писали один законопроект и столкнулись со следующей проблемой: если на русском языке я пишу одно предложение, то на киргизском тот же пункт будет состоять из двух предложений. А бывает наоборот. И здесь я бы в какой-то мере согласился с инициаторами писать законы на киргизском, а потом переводить на русский. Но они-то ведут речь не просто о том, чтобы писать по-киргизски. Они утверждают, что и обсуждать, и принимать надо на киргизском, а в необходимом случае смысловой перевод делать на русский. Получается, что русский язык теряет юридическую силу». На вопрос, в достаточной ли мере владеют его коллеги киргизским языком, Бекешев ответил: «Большинство владеет. Но есть еще одна проблема: говорить – это одно, а писать – совершенно другое, это сложнее. И когда будет приниматься экзамен, там будет очень много способов завалить того или иного кандидата». «Может ли принятие закона привести к тому, что русскоязычные эксперты будут автоматически отстранены от работы? Я не думаю. Они будут работать, но в противоречии с законом. Требование вести делопроизводство на государственном языке работать не будет. Закон станет мертворожденным». Депутат читает, что для того, чтобы население занялось изучение киргизского языка, надо: «Первое - полностью перестраивать высшее образование. Второе - стимулировать госслужающих через обучение. В начале разработать нормальную методику для изучения языка, а потом ее внедрить в госорганы для обучения персонала. Дать на ее изучение два года. Если кто-то не сможет выучить язык, то с этим госслужащим можно будет распрощаться, т.к. он не захотел язык изучать. То есть будут прописаны правила: у вас есть два года, а потом - до свидания». Чолпон Джакупова: «Пусть попробуют написать законы на киргизском, а мы посмотрим» С тем, что данный Закон противоречит Конституции, согласна и директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. «Но дело не в этом. Проблема в том, что у нас два года не могут сформировать конституционную палату, потому что это невыгодно. Тот же самый закон по языку на соответствие Конституции должна проверять Конституционная палата. Сейчас людей поместили в систему, который назвали парламентаризмом, хотя на самом деле это не есть парламентаризм и с людьми могут делать все, что угодно, но через законы. Как хочу, так и будет, а соответствует – это Конституции или нет, никого не волнует».  Чолпон Джакупова «У нас и так все мероприятия уже на киргизском языке, - говорит Ч.Джакупова. - Хотят писать законы на киргизском - пусть попробуют. Пусть напишут на киргизском языке Уголовный кодекс, и я посмотрю - кто-нибудь из них поймет, что там будет написано? Депутаты на киргизском не то что написать - они даже прочитать законы не смогут, вот в чем проблема. Большей частью все наши законы переписаны с российских. Единственное, что они могут написать, - это закон об уважительном отношении к эпосу «Манас» и о киргизском языке, потому что там две-три статьи: штрафовать первый раз на такую-то сумму и второй – на еще большую». Директор «Адилет» уверена, что закон не примут. «Возможно, что это делается специально для того, чтобы показать, какие нехорошие депутаты и какой благородный и толерантный президент. После такого русскоязычное население будет «за» него. Депутаты каждый раз поднимают эту тему, потому что мы введемся - а не надо позволять собой манипулировать. Надо проигнорировать и сконцентрироваться на актуальных вещах: нечищеных и раздолбанных дорогах, отсутствии газа и света», - заключила Чолпон Джакупова. Сегодня, 26 декабря, в парламенте в третьем чтении обсуждают еще одну поправку к «Закону о госязыке». «Допускается принятие нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления исключительно на государственном языке при условии проживания на территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего числа лиц, владеющих государственным языком, и наличия соответствующего решения представительного органа местного самоуправления». То есть если людей, владеющих киргизским, на какой-то территории большинство - то и решения будут приниматься местными кенешами исключительно на киргизском. Поправки Аманбаевой еще будут обсуждаться. О поправках к закону неодобрительно отозвался премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Президент Алмазбек Атамбаев тоже сообщил на пресс-конференции, что не подпишет эти поправки: «Прежде чем что-то требовать, мы должны создать для этого условия. И это не касается наших отношений с Россией, это мое личное убеждение». Жаль только, что в качестве причины для отказа от такого закона президент не назвал его антиконституционность. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Обещанного три года ждут. Или не ждут 2012-12-30 18:57 Екатерина Иващенко Кыргызстанские чиновники умеют давать обещания: повысить зарплаты и пенсии, построить дороги, школы и детские сады, провести свет, свернуть базу - и «честно покинуть свой пост» в случае своей неудовлетворительной работы. Можно только догадываться, в какое райское место превратился бы Кыргызстан, исполни политики все, что наговорили: ни митингов, ни переворотов и пыток, с независимым электроснабжением и самой честной судебной системой в мире… Специально для того, чтобы отслеживать, как политики выполняют свои обещания, в сентябре 2011 года был запущен проект Politmer.kg. «Фергана» с помощью этого сайта проанализировала, какие «золотые горы» обещают чиновники, что из обещанного исполняют, и ознакомилась с самыми нелепыми инициативами кыргызстанских политиков. Всего за полтора года работы сайта было зафиксировано 309 обещаний на русском языке и 317 - на киргизском. Похоже, не было и дня, чтобы политики чего-нибудь не пообещали. Обещания президента Хотя по количеству обещаний президент Алмазбек Атамбаев расположился на почетном третьем месте, начнем с него как с главы государства. Зафиксировано 37 обещаний («Фергана» анализирует обещания, данные на русском языке - ред.), из которых президент выполнил лишь восемь. В процессе выполнения находится 11 обещаний президента, потому что они – долгосрочные. Например, президент пообещал, что аэропорт «Манас» станет полностью гражданским, что в стране построят несколько ГЭС, что к 2017 году доведет до конца судебную реформу, до конца его президентского срока достроят железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, не будет пыток в пенитенциарной и правоохранительной системах страны, а также графы «национальность» в паспортах. Еще три «долгосрочных обещания» касаются лично Атамбаева: он пообещал, что уйдет вовремя, что в стране больше не будет переворотов и что если он где-то в чем-то будет замешан, то готов сразу отвечать (давая это обещание, президент даже подчеркнул, что ему «никакая неприкосновенность не нужна»). А вот и выполненные обещания: открытие памятника Геннадию Павлюку, открытие рейса Бишкек-Стамбул-Улан-Батор, выделение из государственных средств 150 тысяч долларов на закупку дыхательных аппаратов для детей. Президент также пообещал, что к годовщине июньских событий 2010 года будут обнародованы первые данные расследования причин - и обещание считается выполненным. «На основе анализа исследований и оценок июньских событий 2010 года в южной столице, Ошской и Джалал-Абадской областях, специалисты сделали вывод, что межэтнический конфликт был спровоцирован лицами из окружения экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лидерами сепаратистов, а также представителями криминала, наркобизнеса и внешних сил», - такие данные приведены в отчете рабочей группы Государственного комитета национальной безопасности, МВД, Аппарата президента и секретариата Совета обороны об обстоятельствах и хронологии июньских событий 2010 года. Обещание Атамбаева, что виновные в июньских событиях будут найдены до конца 2012 года, уже можно считать невыполненным. Кроме того, президент не выполнил обещание выплатить пострадавшим во время землетрясения в Кадамжайском районе семьям по 50 тысяч сомов безвозмездно и выдать по 200 тысяч сомов в качестве долгосрочной ссуды для ремонта или строительства жилья. Интересная ситуация с обещанием президента о том, что он готов на 200 миллионов сомов сократить свои расходы. Пресс-служба президента информацию об исполнении обещания не предоставляла, поэтому оно перешло в раздел «не выполнено». После этого отдел информационной политики Аппарата президента сам связался с редакцией сайта и сообщил, что сокращение расходов Управления делами президента, с учетом ликвидации Департамента по обслуживанию Дома Правительства, в 2012 году составило 212,4 миллионов сомов. Обещание исполнили. Видимо, помня свою оппозиционную деятельность, Атамбаев также пообещал, что официальная власть будет содействовать оппозиционерам в ряде моментов: чтобы оппозиция всегда имела доступ к прессе, всегда присутствовала в парламенте и могла делать открытые заявления. Однако пока оппозиция в лице представителей фракции «Ата-Журт» сидит в СИЗО, ждет суда. Мечтать о президентстве Атамбаев начал давно, о чем свидетельствует данное им еще в 2009 году обещание на встрече с избирателями Нарынской области. «Если даст Бог, стану президентом, сам приду к Назарбаеву и попрошу обратно нашу Каркыра», - сказал тогда Атамбаев (по соглашению с Казахстаном Кыргызстан отдал соседу 620 га живописной местности в долине реки Каркыра, - ред.). Сказал - и не сделал, хотя возможность такая у Атамбаева была. Сразу после инаугурации на торжественном мероприятии для журналистов и НПО Атамбаев попросил «дать ему несколько месяцев доверия, не мочить сразу» и пообещал «бороться за свободу слова в Кыргызстане. «Для меня первой задачей будет обеспечить свободу журналистам - никто не должен «душить» наших журналистов. Они должны работать свободно, без каких-либо препятствий», - сказал он. Обещание сразу перешло в разряд не выполненных: в Кыргызстане был заблокирован доступ к сайту информационного агентства «Фергана». Мэрские обещания Лидером по даче обещаний стал действующий мэр столицы Иса Омуркулов, который дал 66 обещаний, а выполнил лишь двенадцать. В отличие от первого лица государства, должность у него пониже, соответственно, и обещания помельче. Если бы реализовал все из обещанного, то бишкекчане жили бы в красивом ухоженном городе с отремонтированными улицами, детскими площадками, новыми школами, детсадами и даже мостом, с собственным мусороперерабатывающим заводом и питомником для бродячих животных. Из последних обещаний мэра (связанных с провальным зимним сезоном) особо будут ждать бишкекчане строительства крупной высоковольтной подстанции в 110 кВ в западной части города. Ожидают так же бесплатное жилье учителя и медики, родившие двойню и тройню. Уже выполненные обещания оказались несколько скромнее: реконструированные 25 км дорог, обеспечение светом нескольких улиц, подготовленная Программа социально-экономического развития Бишкека, жилье ветерану ВОВ, 86-летнему пенсионеру Михаилу Юркину, который несколько лет жил в гараже, предоставление бесплатного угля уязвимым семьям. Обещал в 2012 году, но не сделал мэр следующее: продолжение строительства Южной магистрали, ремонт 30 улиц, поручение Антимонопольному комитету вести мониторинг цен, чтобы не допустить необоснованного повышения цен на основные продукты питания на рынках города. Что обещали премьеры Второе место занял экс-премьер Омурбек Бабанов, давший 47 обещаний и выполнивший 17. По справедливости отметим, что выполнение еще 17 стало невозможным из-за отставки правительства. Бабанов обещал отменить веерные отключения, не повышать тарифы на электроэнергию. Будучи премьером, Бабанов обещал оплатить из собственных средств поездку на Иссык-Куль во время летних каникул всем детям из ошской школы-интерната для слепых и слабовидящих. Обещание было выполнено, но за счет республиканского бюджета, поэтому Бабанову не зачтено. Также обещал, но не выполнил, что «во всех исправительных учреждениях будет полностью заблокирована сотовая связь и исключен денежный оборот», что подарит 10 комплектов компьютерной техники одной из школ Баткенской области и правительство перейдет на электронный документооборот. В списке невыполненных из-за отставки обещаний: постройка альтернативной автомобильной дороги вдоль железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, постройка железной дороги между югом и севером страны; бывший премьер сулил, что в стране будет покончено с организованной преступностью, а все члены ОПГ будут сидеть в тюрьме, введен в эксплуатацию Бургандинский массив, где будет 3500 га новых орошаемых земель, переселены молодые семьи из всей Баткенской области. Из выполненного: итоги тендера на установку видеонаблюдения и фиксации скорости, открытие киргизско-казахского инвестиционного фонда, открытие предприятия по персонификации паспортов, повышение пенсий, отказ от кортежа ГУБДД во время передвижения. Новый премьер Жанторо Сатыбалдиев всего за четыре месяца со дня вступления в должность успел дать 28 обещаний, выполнить – лишь два. Сатыбалдиев обещал решить проблему питьевой воды в селе Куршаб Узгенского района, закрыть все палаточные школы, открыть в каждом райцентре страны по кабинету, в котором через Интернет в режиме реального времени будет осуществляться прием посетителей, обещал, что к концу строительства ЛЭП Датка—Кемин (до 2014 г. - ред.) должно завершиться возведение второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, что не будет национализации «Кумтора», а также сократится количество политических должностей. Сатыбалдиев пообещал провести реформу правоохранительных и судебных органов. Ну что ж, будем ждать исполнения. Из выполненного: выделение пострадавшим на юге предпринимателям по 50 тысяч сомов и повышение пенсий - правда, всего на 200 сомов ($4). Зато теперь, по мнению чиновников, повышенная пенсия покрывает прожиточный минимум на 105 процентов. Про «чиновничий» и реальный прожиточный минимумы «Фергана» уже писала. Сатыбалдиев пообещал (но не выполнил) за три месяца решить проблемы затопления в селе Тендике Нарынской области, которые местные жители поднимают уже 20 лет. На следующий день после занятия поста премьер сказал, что «знает, на что идет, и если работа правительства будет неудовлетворительной», пообещал «взять на себя ответственность и покинуть свой пост». Так как обязанности свои премьер еще не сложил, можно предполагать, что провальный зимний сезон нельзя считать неудовлетворительной работой. Еще Сатыбалдиев обещал, что на своих постах останутся те министры, которые покажут положительную работу в течение трех месяцев. Хочется спросить у премьера: можно ли считать удовлетворительной, к примеру, работу министра энергетики? Первая тройка депутатов Что касается других обещаний, то хочется выделить самое «долгосрочное» и важное для страны обещание министра энергетики Автандила Калмамбетова о том, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 будет завершено в 2021 году. Депутаты больше выделялись оригинальностью идей. Лидером тройки, что вполне естественно, стал лидер «Ата-Журта» Камчыбек Ташиев, который дал восемь обещаний, но ни одного не выполнил. Зато что обещал! Посадить за решетку тогда еще премьер-министра Омурбека Бабанова, прогнать его правительство и избрать новое. Кроме того, еще перед выборами в случае прохождения «Ата-Журта» в Жогорку Кенеш (парламент), партия пообещала вернуть электроламповый завод в городе Майлуу-Суу в собственность государства. Пока завод так и находится в частных руках. Некоторые свои обещания Ташиев сам же и нарушал. Например, 23 апреля заявил, что не будет больше проводить какие-либо митинги оппозиции. Или в интервью одному из интернет-порталов сказал: «Я не намерен, и не собираюсь, и не допущу, чтобы кто-либо провел еще раз революцию в нашей стране или переворот. Это мое твердое намерение, которое я высказывал и дальше буду на этом держаться». Обещание было нарушено 3 октября 2012 года, и депутату сейчас вменяются статьи «насильственный захват власти» и «публичные призывы к захвату власти». Возможно, этого бы не произошло, не нарушь Ташиев своего обещания еще 2006-го года, когда он тоже был депутатом парламента. Обещание гласило: «Я хочу официально заявить, что больше никогда не буду выставлять свою кандидатуру на депутатство...». В уходящем году выделился арнамысовец Турсунбай Бакир уулу, который пока только пообещал запретить публиковать объявления международных брачных агентств. В качестве аргумента сказал следующее: «Мы все знаем, что большинство таких невест потом сами же и страдают. Их либо продают в рабство, либо они живут в семейном насилии. И мы опять не можем их защитить, пока они находятся на территории других стран». Тройку депутатов с оригинальными обещаниями замыкает социал-демократка Ирина Карамушкина. «Я считаю, что чиновник, который по вечерам покупает проститутку, не может достойно служить своему народу. А мы не можем их даже с работы уволить. Поэтому я буду вносить на обсуждение Жогорку Кенеша законопроект о наказании за подобные действия», - пообещала депутат, но пока не выполнила. Встречаем гостей на лошадях Фиксировал «Политмер» и нелепые инициативы политиков. В рейтинге лидирует Алмазбек Атамбаев, который в далеком 2007 году подал идею создать «Народный счет погашения внешнего долга Киргизской Республики» в Национальном банке. На втором месте Омурбек Бабанов, который предложил ввести обязательный учёт не только доходов, но и расходов граждан. Далее идет Акылбек Жапаров, предложивший ввести налог на роскошь. Напомним, что именно Жапаров отличился в уходящем году, заявив, что в стране легко прожить на прожиточный минимум, который составляет всего 100 долларов США. Далее вновь идет Турсунбай Бакир уулу, предложивший запретить сотрудницам парламента носить короткие юбки. Ата-журтовец Ахматбек Кельдибеков предложил российской компании при строительстве ГЭС на каскаде реки Нарын платить налоги. Ирина Карамушкина захотела наделить мэра полномочиями, при которых он может назначать самостоятельно директоров школ по согласованию с Министерством образования и науки. Чыныбай Турсунбеков - чтобы депутатам выдавали деньги на покупку сувениров в командировках. Равшан Джеенбеков высказал идею, чтобы государство финансировало политические партии, которые входят в парламент. Курманбек Дыйканбаев предлагал ввести административное взыскание за неправильное изображение тундука на флаге. Гуласал Садырбаева - лишить русскоязычных депутатов Жогорку Кенеша права законотворчества. Жылдыз Жолжошева - запретить выезд за границу девушкам и парням младше 23-25 лет. Исхак Пирматов высказал идею публиковать имена находящихся в Кыргызстане иностранцев, болеющих ВИЧ/СПИДом. Теперь уже экс-глава МВД Зарылбек Рысалиев считал необходимым ввести сухой закон в своем ведомстве. Озаботились чиновники и тем, как надо встречать иностранных гостей. Депутат Каныбек Иманалиев, например, высказал идею встречать высокопоставленных зарубежных чиновников… на конях. Его поддержала Камила Талиева, вице-премьер-министр, которая предложила встречать высокопоставленных гостей, сделав живую изгородь из сорока джигитов на лошадях. Некоторые оригинальные инициативы касались пополнения бюджета страны. Например, Данияр Тербишалиев выдвинул инициативу разрешить тонировку авто за 100 долларов в год. Калыкбек Султанов вообще захотел сделать дороги платными. Также за пополнение казны ратовал премьер Жанторо Сатыбалдиев, который предложил ввести налог на тои и проводить марафоны для пополнения казны. «Выводы пусть делают сами» Как рассказала «Фергане» редактор сайта «Политмер» Лира Минкина, их проект рассчитан на перспективу. Сложно ждать от него результатов здесь и сейчас. «Наша задача – менять отношение людей к обещаниям и заявлениям политиков, - сказала Л.Минкина. - Это дело даже не одного года. Надеемся, что в стране наступит такое время, когда политики будут ответственнее относиться к своим заявлениям, а люди начнут требовать от своих избранников исполнения обещаний. Мы хотим, чтобы перед тем, как идти голосовать, люди прочитывали программу политика, анализировали информацию об итогах его работы, смотрели, что он обещал - и что сумел выполнить. У нас же зачастую делают выбор в пользу того или иного по нескольким критериям: если продали свой голос, если нравится внешне или говорит красиво, или если родственник, земляк и обязательно поможет «по блату». Мало кто голосует, проанализировав программы и обещания. И мы на сайте создаем своеобразную базу, где собраны все заявления, обещания политиков и их нелепые инициативы. Мы используем контент информагентств, интернет-сайтов, газет - естественно, со ссылками. Проверку обещаний мы также проводим сами, звоня чиновникам и получая от них официальную информацию. Мы даем читателям пищу для размышления и анализа - но не ставим своей задачей пропаганду. Выводы читатели должны делать сами». Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: На центральной улице Ферганы рубят последние вековые чинары 2012-12-31 10:28 ИА Фергана.Ру В городах Узбекистана продолжается процесс массового уничтожения деревьев. Так, в канун Нового года сразу несколько десятков крепких столетних платанов были срублены на центральной улице города Ферганы. Отныне улица Аль-Фергани (бывшая Карла Маркса) выглядит так.

Платан восточный или чинара - лиственное дерево с раскидистой кроной, достигающее 55-60 метров высоту и живущее до двух тысяч лет. «Думаю, вырубят все деревья, что расположены возле проезжей части, поскольку дорогу расширяют. Несколько чинар пока еще стоят у театра, немного - возле университета, у центрального банка, но все это пока, к сожалению», - рассказывает нам местный житель Б., родившийся и выросший в Фергане.

Проспект Аль-Фергани является так называемой «президентской трассой»: именно по этой улице всегда проезжает кортеж главы государства во время посещений города. Эта улица изначально была очень широкой - особенно в сравнении с улицами других узбекских городов. В семидесятые годы XX века посередине дороги на всем ее протяжении даже располагался цветник.

Чинары в Фергане стали высаживать в Фергане сразу вскоре основания города в 1876 году. Именно благодаря густым аллеям платанов Фергану называли «зеленой жемчужиной Узбекистана». В жаркие летние дни практически весь город находился под сенью листвы. Сегодня вместо чинар под палящим солнцем высаживают импортные елки. Столетняя история чинар в Узбекистане закончилась в 2007-2008 годах, когда в республике началась настоящая государственная кампания по уничтожению вековых деревьев. Вырубили Сквер в Ташкенте, тенистую улицу Советскую в Коканде, центральный парк в Самарканде, уничтожили зеленые насаждения на многих мусульманских и христианских кладбищах. В Фергане массовой вырубкой сопровождается реконструкция центра города (а по сути — его снос), активная фаза которой началась в 2010 году.

Международное информационное агентство «Фергана» С Новым годом! 2012-12-31 15:06 Фергана Редакция «Ферганы» поздравляет всех своих читателей с Новым годом! Пусть этот праздник принесет радость и счастье в ваши семьи! Желаем всем только хороших новостей! Оставайтесь с нами и в 2013 году! Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||