| ← Декабрь 2012 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

7

|

8

|

||||

|

10

|

11

|

12

|

16

|

|||

|

23

|

||||||

|

24

|

26

|

28

|

30

|

|||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Бишкек: Конец света и газа

|

Бишкек: Конец света и газа 2012-12-18 19:09 Екатерина Иващенко Вторую неделю на севере Кыргызстана не прекращаются морозы, стоят непривычные минус 15-20 градусов. Сейчас все особенно часто вспоминают, как еще осенью киргизские чиновники заверяли граждан, что «страна к зимнему сезону готова». Конечно, все оказалось наоборот. Лицом к лицу бишкекчане столкнулись с зимой 12 декабря, когда в пригороде столицы и ряде городских районов отключили газ. Ситуация обострилась 14-го числа, когда отключение газа стало массовым. Отмечу, что не во всех домах Бишкека, и уж тем более в новостройках вокруг города, проведено центральное отопление, и отсутствие газа обернулось для Бишкека и пригородов катастрофой. Люди стали использовать альтернативные методы отопления: плитки и обогреватели. И электросети не выдержали взлета напряжения: в Бишкеке начались веерные отключения света. Люди стали замерзать. Не то чтобы согреться - не было возможности даже приготовить еду или напоить детей горячим чаем. От небывалых морозов в частных домах в трубах замерзала вода, леденели стены. Кто мог - перебирался к родственникам в квартиры или снял их на время, остальные, особенно одинокие пенсионеры, по возможности согревались в домах при помощи дров и угля. Но и этого не хватает. Люди замерзают, в домах температура с трудом дотягивает до 10-15 градусов, и просят помощи.

Газовый долг Причина отсутствия газа – долги перед поставщиками. Однако киргизские газовики заверяют, что значительное сокращение поставок связано не с долгами, а с ограничением поставок из соседних Казахстана и Узбекистана. Сказать правду хватило смелости у министра энергетики и промышленности Киргизии Автандила Калмамбетова, который 12 декабря сообщил, что «Ташкент и Астана уведомили киргизское министерство энергетики и промышленности о планируемой приостановке поставок природного газа за неуплату». Впрочем, по данным премьер-министра республики, на данный момент долг Кыргызстана перед «КазТрансГазом» составляет 3,5 миллиона долларов, а Узбекистану республика ничего не должна. Сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию было заявлено, что на переговоры о поставке газа отправится министр энергетики Кыргызстана Автандил Калмамбетов. Тем не менее, назвать точную дату возобновления подачи газа киргизские чиновники не смогли, ограничившись расплывчатым «поставщики обещают на следующей неделе возобновить подачу газа на север Кыргызстана». Об этом накануне на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора ОАО «Кыргызгаз» Куралбек Наскеев. Премьер: «Зима пришла неожиданно» Накануне подводил итоги своей стодневной работы очередной киргизский премьер – Жанторо Сатыбалдиев. Естественно, что на его пресс-конференции все журналисты ждали, что премьер принесет хотя бы извинения замерзающим горожанам. Куда там! Наоборот, чиновник заявил, что «никакой катастрофы нет, газоснабжение отсутствует всего лишь в паре новостроек вокруг Бишкека и в секторе индивидуальной застройки». А в качестве оправдания своего кабмина и себя лично заявил, что «зима пришла неожиданно». А затем Сатыбалдиев вовсе во всем обвинил бишкекчан: «могли бы и запастись углем». «Сколько мы обращались к населению с призывом готовиться к зиме, но оно все равно совершает ошибки. Надеюсь, собственные ошибки, которые допущены в подготовке к зиме, население учтет», - процитировал Сатыбалдиева «Вечерний Бишкек». Не ответил премьер на вопрос, кто будет нести ответственность за отсутствие газа в домах кыргызстанцев, лишь сказав, что это проблема не отдельных чиновников. «В отсутствии газа виноваты ситуация с поставщиками и проблемные абоненты, не оплачивающие счета», - заявил Сатыбалдиев. А затем и вовсе обрадовал бишкекчан, сказав, что отключения газа продолжатся всю зиму. Чиновник, передвигающийся по городу в Toyota Prado и проживающий в резиденции, где отопление точно не дровяное, так и не понял, до какого отчаяния доведены люди.

Горящие покрышки как протест В отличие от чиновников, горожане не остаются равнодушными и по мере сил собирают помощь пенсионерам и инвалидам: одеяла, горячее питание… Более того, горожане начали проводить акции протеста. Пока – малочисленные. Так, вчера небольшое количество оставшихся без газа и света людей вышло на площадь рассказать о своих проблемах. Простояли горожане недолго – не выдержали мороза. На вечер этого же дня свою акцию протеста (с участием всех желающих) устроил главный редактор газеты «МК-Азия» Улугбек Бабакулов. Известный журналист проживает в селе Пригородное возле Бишкека, в селе отключили газ, и Бабакулов устроил акцию - стал жечь покрышки. «Перехожу к активным формам протеста. У меня отключили газ, и неизвестно, когда он будет. А все из-за вранья гендиректора газовой компании, что долгов нет. Естественно, что летят электросети, ибо народ начнет «заряжаться» электричеством… Вчера пытался разморозить замерзшие водопроводные трубы, которые замерзли на каком-то участке водопровода… бесполезно… Остались без воды, без газа, без тепла, и с перспективой отключения электричества…», - сообщил он на своей странице в «Фейсбуке». Акция прошла успешно. Улугбека поддержали как неравнодушные жители, так и работники СМИ. «В следующий раз мы будем греться где-то в другом месте, например, в доме Жанторо Сатыбалдиева. Я не думаю, что у него отключают газ или свет… А мы стали похожи в буквальном смысле на памирских киргизов. Я был там летом. У них все точно так же: ни газа, ни света, ни удобств, даже в туалет не сходишь, потому что темно», - сказал на акции Бабакулов. Ледяные дома 18 декабря, при температуре минус 20, я отправилась в районы, оставшиеся без газа и света. Первым делом отправилась в Первомайский район Бишкека, возле Ошского рынка. Субботним утром 15 декабря из берегов вышла речка Ала-Арча, которая затопила семь домов на улице Рыскулова. На таком морозе вода моментально превратилась в лед. 27 эвакуированных жителей были размещены в здании школы №31. Для пострадавших организовали горячее питание и подвезли теплые одеяла. Спустя три дня люди вернулись - и увидели свои обледеневшие дома.

На подходах к улице Рыскулова я увидела группу лениво стоящих сотрудников МЧС, им надлежало расчистить реку. Однако за час, что я пробыла в этих домах, никаких активных действий со стороны МЧС я так и не увидела. Лишь пара десятков мешков с песком лежали у берега реки - доказательство, что какие-то работы проводились. С трудом захожу в один из дворов, почти проламываю калитку - весь двор на несколько десятков сантиметров в высоту залит льдом. Во льду прорублена тропинка. Меня окружают дворовые собаки. Тут же вижу два окоченевших щенячьих трупа… Захожу в дом к Майрамгуль Жанызаковой. В коридоре вмерзшие в лед половики. В жилой комнате, которая отапливается слабеньким обогревателем, – мокрые деревянные полы и совершено мокрый ковер у стены. У обогревателя греет руки ее сын, сушатся семейные фотографии. Люди жалуются, что им не оказали никакой помощи, кроме размещения в школе, и просят МЧС хотя бы разгрести ледяные завалы во дворах.

Аналогичная ситуация в остальных дворах – мокрые полы, кое-где разрушенные, двери с щелями, обогрев – только при помощи теплой одежды, одеял и крохотных плиток, да и то при условии наличия света (во время моего визита свет был не во всем районе). О газоснабжении здесь речь не идет: какой газ, если и при 20-тиградусном морозе люди набирают воду из колонки, что у реки. Хорошо, что колонка не замерзла. И это – столица Кыргызстана, город Бишкек…

Далее забежала на Ошский рынок. Не так активно, как в более теплую погоду, но рынок работает. «А что нам остается делать? Как-то же надо зарабатывать на хлеб», - говорят закутанные в несколько слоев одежды продавцы, дрожа от мороза. Их не спасает даже горячий чай. Не спасает мороз и овощи и фрукты, которые заботливые продавцы кутают одеялами. На ощупь картошка и мандарины все равно оказались мороженными.

Иск против «Кыргызгаза» Третий и последний район, куда я попала, – Рабочий городок, один из частных секторов Бишкека, куда проведен и газ, и свет. Захожу в дом к Ладе Дегтяревой. Газа, которым, между прочим, отапливается дом, ее семью «лишили» субботним утром, 15 декабря. Нет его до сих пор. В довершение в ту же субботу отключили и электричество, на сутки. Дали только поздно вечером в воскресение, а потом опять продолжили отключать: по несколько часов каждый день. К счастью, семья запаслась углем и газовым баллоном. Однако тепла от угля недостаточно. Хорошо, что у Лады в городской квартире, где пока есть газ, проживает мама - и к ней Лада отправила своего двухлетнего ребенка. Еду Лада готовит на улице: в доме баллон ставить некуда.

К сожалению, полностью перебраться в квартиру к родственникам семья не может: нет места, да и дом нельзя оставлять без угольного отопления больше чем на три часа, потом его не прогреть. А что касается электричества, то даже когда его дают, напряжение настолько слабое, что его не хватает для работы компьютера, а чтобы включить стиральную машинку, требуется отключить любые другие электроприборы. Ладу можно отнести к сознательным и образованным гражданам, которые всеми законными методами готовы отстаивать свои права на нормальное существование. «Вчера я вышла на митинг на площадь, вот только пока это ничего не изменило, слишком мало народу было. Теперь я готовлю иск на «Кыргызгаз». Они нарушили два пункта нашего договора, который мы заключили: я как потребитель услуги, и «Кыргызгаз» как поставщик. Был нарушен пункт 3.1.5., что «Кыргызгаз» обязан уведомить потребителя о планируемом ограничении или отключении с указанием причины через СМИ или своих представителей за три дня». Накануне по ТВ замгендиректора «Кыргызгаза» заявил, что это было форс-мажорное отключение. Но они нарушили и пункт 6.1., где сказано, что «форс-мажором считается пожар, теракт, введение чрезвычайного положения, наводнение или другое стихийное бедствие». Лада надеется, что ее иск поддержат и другие бишкекчане. «Если честно, надоело так жить, без газа и света. Сейчас мы ищем пути, чтобы перебраться в Россию», - призналась на прощание Лада. Социальные сети как источник информации Активность бишкекчан больше всего проявлялась с социальных сетях. Там они «постили» цитаты чиновников, свое мнение по поводу случившегося, идеи и пути выхода из ситуации. Видимо, такая активность начала кое-кого раздражать. Так, глава известного своей активностью Правового центра «Вигенс» Владимир Плужник сообщил, что в его офис позвонили «компетентные» люди и потребовали убрать все статусы про отсутствие газа и электричества в домах простых кыргызстанцев. На что получили достойный ответ: «НЕТ! Народ должен знать правду!». Кому чистить реку 18 декабря мэрия Бишкека сообщила, об что в столице Кыргызстана вводится режим чрезвычайной ситуации из-за затора на реке Ала-Арча. «Ледяная шуга поднялась до пересечения улиц Павлова и Киевской. Проблема в том, что данный район застроен, спецтехника МЧС не может подъехать», - цитирует представителей мэрии ИА 24.kg. Необходимо расчищать русло, но МЧС Кыргызстана не готово к таким ситуациям. Чиновники отмечают: «В ведомстве нет необходимой техники, отсутствуют даже ломы. Кроме того, работы на реках нужно проводить с весны - расчищать русло. Сейчас ситуация стабильная. Сотрудники МЧС и мэрии круглосуточно дежурят на месте». По словам начальника централизованного управления кризисными ситуациями МЧС Мухаммеда Сварова, «в настоящее время 70 человек вручную расчищают подъездные пути. Работает 10 экскаваторов, 15 самосвалов, более 35 спасателей. Режим чрезвычайной ситуации вводится не потому, что обстановка становится критической, а чтобы мобилизовать людей и получить деньги на работы» Мы надеемся, что вопросы поставки газа и проблемы с электричеством будут решены, и халатная подготовка киргизских чиновников к зиме не приведет к летальным случаям. Тем более что в четверг в Бишкеке ожидается максимальное похолодание - до минус 25 градусов. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана»

Казахстан: Оппозиционная газета «Взгляд» закрыта по решению суда; главный редактор Guljan.org обратилась к Акорде 2012-12-20 13:53 ИА Фергана.Ру Наступление на оппозиционные СМИ в Казахстане продолжается. 20 декабря 2012 года Бостандыкский районный суд Алма-Аты вынесла решение о признании газеты «Взгляд» экстремистской и ее закрытии на этом основании, сообщает Азаттык. Напомним, что 21 ноября Медеуский районный суд Алма-Аты запретил издавать целый ряд печатных изданий, в названии которых содержится слово «республика». 5 декабря сайт Guljan.org закрыт на три месяца по решению Бостандыкского районного суда Алма-Аты. Эти судебные решения вынесены на основании иска прокуратуры Алма-Аты о признании оппозиционных СМИ, партии «Алга» и движения «Халык Майданы» экстремистскими. Главный редактор сайта Guljan.org Гульжан Ергалиева открыто обратилась к журналистам, посольствам, международным, общественным и политическим организациям Казахстана, а также к главе администрации президента. Суть обращения - требование немедленно прекратить жесткое давление властей на оппозиционные медиаресурсы. «Фергана» приводит обращение Гульжан Ергалиевой полностью. «Я - Гульжан Ергалиева, главный редактор медиасайта Guljan.org и главный редактор нового печатного издания ADAM reader’s, довожу до вашего сведения, что с 5 декабря этого года нахожусь под жестким прессом казахстанских властей, которые ставят под угрозу уничтожения наши медиаресурсы, не имея на то законных оснований. Медиасайт Guljan.org выходит в свет с июня 2011 года и за это время приобрел широкую аудиторию пользователей – в среднем до 20 тысяч в сутки. Однако по иску районной прокуратуры Алматы и определению суда того же района нашему сайту запрещено публиковать материалы и выпускать их в свет. Выход первого номера еженедельника ADAM reader’s, имеющий законную лицензию Министерства печати и информации, запланированный на 21 декабря, заблокирован некими службами путем негласного давления на руководителей типографий Алматы, вынужденных отказать нам в печати нашего еженедельника. Констатирую, что запрет на работу сайта Guljan.org имеет незаконное основание, так как за административное нарушение (агитация и участие на несанкционированном митинге 28 января 2012 г.) я уже была осуждена судом Медеуского района на 20 МРП 6 февраля 2012 г. Однако прокуратура Бостандыкского района спустя 10 месяцев вновь обвиняет меня в этом же нарушении, и на этом основании вынуждает суд приостановить деятельность сайта на три месяца. Очевидно, что предъявленный повод надуман и незаконен, мой призыв и участие на митинге как гражданина по поводу расстрела полицией мирных граждан в нефтяном городе Жанаозене никоим образом не связаны с правами и обязанностями медиасайта. Констатирую, что препятствование выходу нашего еженедельника ADAM reader’s путем незаконного давления на печатные предприятия вообще не имеет каких-либо, даже сфальсифицированных, оснований и является фактом преследования независимого СМИ в нарушение статьи 20 Конституции РК, запрещающей цензуру в стране, а также фактом незаконного использования должностных полномочий со стороны местных органов власти. У меня есть свои объяснения этим преследованиям – подобная беспричинная с точки зрения закона охота связана с моей профессиональной деятельностью как руководителя независимых изданий, публикующих информацию и расследования о коррупционной и другой преступной деятельности представителей высшей власти в РК». Гульжан Ергалиева обратилась к НПО с просьбой о правозащитной помощи и к Акорде (резиденции президента) - с требованием пресечь произвол местных властей и судов по отношению к сайту и еженедельнику. Международное информационное агентство «Фергана» Турция запустила в космос свой первый спутник 2012-12-20 14:31 ИА Фергана.Ру В космос 18 декабря был запущен первый спутник турецкого производства - Гёктюрк-2, сообщает МК-Турция. Исследовательский спутник с высоким разрешением Гёктюрк-2 запущен с помощью ракеты китайского производства с китайского космодрома Цзюцюань. Он вышел на орбиту на высоте 686 километров. Вечером 18 декабря спутник передал первый сигнал в Анкару. Отправка на землю первых снимков ожидается 25-30 декабря. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наблюдавший за моментом запуска спутника в прямом эфире, поздравил всех с успехом. Он подчеркнул, что Турция стала одной из 25 стран, которые могут производить собственные спутники. Гёктюрк-2, обладающий разрешением 2,5 метра, за первые 16 часов в космосе успел пять раз пролететь над Анкарой. В день спутник совершает 15 вращений вокруг земного шара. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: С наступлением морозов междугородние поездки подорожали в несколько раз 2012-12-20 16:22 ИА Фергана.Ру В Узбекистане с наступлением морозов и появлением на дорогах гололеда значительно подорожал проезд в общественном транспорте. В частности, стоимость поездки из Ташкента в Ферганскую долину возросла до 100 тысяч сумов с прежних 20-25 тысяч (стоимость доллара США по официальному курсу составляет 1980 сумов, по реальному – 2710), сообщает источник «Ферганы» в Узбекистане. «Сегодня мой знакомый с трудом уговорил шофера довезти за 80 тысяч сумов, разве это не переходит все границы?» - возмущается в своем комментарии пользователь социальной сети Facebook из Ферганской области. – «Билетов на самолеты не осталось, можете разузнать». «Конечно, в Фергану лучше лететь самолетом, стоимость билетов до 31 декабря всего 67 тысяч сумов», - пишет другой пользователь Facebook. - Однако все билеты до 25 декабря уже проданы. Если же вам нужно срочно лететь, то вам выпишут билет за 101 тысячу сумов, а билеты за 67 тысяч сумов продают только на рейсы после 25 декабря». В Намангане маршрутные такси повысили цены в два-три раза, а некоторые и в десять раз. В обычные дни стоимость проезда в наманганских маршрутках составляет от 500 до 700 сумов в зависимости от протяженности маршрута. Сейчас же стоимость проезда достигает порой 5000 сумов. В условиях гололеда многие водители не рискуют выезжать на работу. В итоге на улицах появились скопления людей, желающих попасть с утра на работу, а вечером - домой. Водители, отважившиеся выехать на линию, подняли цены на проезд. Еще одна вероятная причина подорожания проезда заключается в очередях на автозаправках. В холодное время на заправку одной машины уходит до 20-30 минут, вследствие чего очереди из автомобилей растягиваются на километры. В последнее время в Ферганской долине устанавливается ясная погода, хотя морозы еще крепки, по местным меркам. Ситуация на дорогах постепенно нормализуется. Дорожно-коммунальные хозяйства испытывают трудности с поставками соли для размораживания дорог, им приходится посыпать дороги солончаковым песком. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Журнал Гульжан Ергалиевой ADAM Reader’s запрещен еще до выхода первого номера 2012-12-20 16:51 ИА Фергана.Ру Редакция Guljan.org сообщила, что лицензия на журнал ADAM Reader’s аннулирована Комитетом информации и архивов Министерства информации и культуры Казахстана. В редакцию с разницей в пару часов были отправлены два факса за подписью председателя Комитета Б.Кальянбекова. В первом объяснялось, что издание ADAM Reader’s уже получало лицензию в 2009-ом году. Однако последний выпуск журнала вышел в марте-апреле 2011 года, а по закону, если журнал или издание не выходит более трех месяцев, его лицензия автоматически аннулируется (за исключением приостановки деятельности издания по решению суда). Однако лицензия ADAM Reader’s в 2011 году аннулирована не была, а потому отзывается новая лицензия, полученная журналом ADAM Reader’s в ноябре 2012 года. Как объяснили "Фергане" в редакции, "мы не могли продлить старую лицензию, так как журнал по финансовым причинам не издавался более трех месяцев, что по Закону О СМИ, влечет за собой автоматическое обнуление лицензии. Поэтому мы подали заявку на получение новой лицензии". Однако после первого факса редакция сайта получила другой факс, в котором тот же председатель Комитета Б.Кальянбеков сообщал, что лицензия, полученная ADAM Reader’s в 2009-м году, аннулируется, поскольку журнал не выходил более трех месяцев. То есть Б.Кальянбеков придумал сначала аннулировать «свежую» лицензию на основании того, что «старую» еще никто не отменял, а потом тут же аннулировать и старую, чтоб ею не успели воспользоваться и все-таки напечатать журнал. Ситуация ясна, но все же зададим несколько вопросов. Почему Министерство печати и информации не аннулировало автоматически лицензию издания, которое не выходит более трех месяцев? И почему спустя почти год Министерство выдало лицензию тому же юридическому лицу на издание с тем же названием - ADAM Reader’s, - если в реестре существовала предыдущая, не аннулированная лицензия от 2009 года? Какой клерк за это отвечает? Может, хоть ему выговор объявить? Очевидно, что выходу журнала Гульжан Ергалиевой решили помешать: сайт Ергалиевой Guljan.org - оппозиционно настроенное СМИ, резко критикующее правящий режим в Казахстане. Сегодня, когда работа сайта приостановлена на три месяца решением суда, журнал мог бы стать альтернативной площадкой для редакции. Напомним, что за последний месяц решениями казахстанских судов признаны экстремистскими и запрещены многие оппозиционные издания, в том числе те, в названии которых фигурирует слово «республика», и газета «Взгляд». Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан возобновил поставки газа Кыргызстану, прекращенные из-за долга Бишкека в $30 млн 2012-12-20 16:53 ИА Фергана.Ру Поставки газа на север Кыргызстана АО «КазТрансГаз» осуществляет в штатном режиме, передает КирТАГ со ссылкой на сообщение компании. В нем говорится, что в соответствии с договором между АО «КазТрансГаз» и ОАО «Кыргызгаз» поставка газа на север Кыргызстана осуществляется на условиях предоплаты. Однако Кыргызстан перестал платить, его долг перед Казахстаном составил в этом году $3,5 млн, кроме того, имеется задолженность прошлых лет - $26,6 млн. Это и стало причиной для частичного ограничения казахстанской стороной поставок газа с 13 по 18 декабря 2012 года. Добавим, что, по словам киргизского премьера Ж.Сатыбалдиева, перед другим поставщиком - Узбекистаном - задолженности у Киргизии нет, однако узбекские поставки прекращены. «После проведенных переговоров поставка казахстанского газа на Север Кыргызской Республики с 18 декабря 2012 года осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении «КазТрансГаза». Газ поставляется в объеме 50 тысяч кубометров в час. В настоящее время «Кыргызгаз» подключает абонентов к газоснабжению в круглосуточном режиме. По словам заместителя генерального директора «Кыргызгаза» Куралбека Наскеева, всего было отключено 49 тысяч абонентов, из них к вечеру 20 декабря подключены 17 тысяч. Между тем, перебои с газом и веерные отключения электричества на фоне сильных морозов вызвали в жилом секторе Бишкека серьезные проблемы с отоплением. Международное информационное агентство «Фергана» Надо ли праздновать «европейский» Новый год в азиатском Узбекистане? 2012-12-20 17:36 Пулат Ахунов Празднование Нового года в Узбекистане превращается в раздражающий фактор. Официальных запретов нет, но елки стыдливо прячут по углам, а то и вовсе не наряжают из соображений «пожарной безопасности»; в стране все громче раздаются голоса, что это «не наш праздник», а наследие советского (российского имперского) прошлого, от которого нужно избавляться как можно быстрее. Местные СМИ писали, что на телевидении решили, от греха подальше, не показывать ни Деда Мороза («Кор Бобо»), ни Снегурочку («Кор Киз»), ни Бабу Ягу. Автор «Ферганы», известный узбекский политик, живущий в эмиграции, Пулат Ахунов размышляет, что такое Новый год для Узбекистана, чье это наследие - и поздравляет наших читателей с наступающим праздником. Как я заметил, последние годы в декабре месяце появляются слухи и разговоры о том, что в Узбекистане запретили праздновать Новый год, ставить новогодние ёлки и еще что-либо, связанное с Новым годом. Мне кажется, существует потребность высказаться по этому поводу и, пользуясь случаем, поздравить читателей «Ферганы.Ру» с наступающим 2013 годом. Празднование Нового года - традиция, которая укрепилась в Узбекистане в период Советского Союза. Эта христианская традиция летоисчисления приобрела совсем другую форму в атеистическом Советском Союзе. Если взглянуть на историю зарождения традиции празднования Нового года в России, то можно узнать, что и в России она появилась относительно недавно. По указу Петра I с 1700 года в России было введено празднование Нового года с 1 января по юлианскому календарю (Юлианский календарь - календарь, разработанный группой александрийских астрономов во главе с Созигеном и введённый Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н.э.). Уточнение специально для религиозных фанатиков: Юлий Цезарь никогда не был христианином, помните это, когда утверждаете, что Новый год - христианский религиозный праздник. После революции 1917 года Россия перешла на григорианский календарь, и с 1919 года Новый год начал отмечаться в соответствии с григорианским календарем. Здесь необходимо отметить, что православная церковь не перешла на григорианский календарь, а продолжала следовать юлианскому календарю. Это, в свою очередь, привело к тому, что Новый год официально в СССР наступал раньше религиозного праздника Рождества Христова. Во всем христианском мире сначала наступает и празднуется Рождество 25-26 декабря, а затем наступает и празднуется Новый год 31декабря – 1 января. Именно это обстоятельство сыграло в СССР большую роль в превращении Нового года в нерелигиозный праздник. Самый важный атрибут Нового года - новогодняя ёлка - так же не являлся традиционным на просторах Российской империи. Эту традицию привезли в Россию немцы, и под их влиянием в середине 19 века сначала в Санкт-Петербурге, а затем постепенно и по всей России распространилась традиция украшения новогодней ёлки. На основе вышеизложенного можно предположить, что празднование Нового года и украшение новогодней ёлки было завезено в Центральную Азию и начало праздноваться без помех только после того, как в регионе образовалась православная диаспора. Образование такой диаспоры надо связывать с приходом в Центральную Азию Русской православной церкви. Это произошло вместе с образованием Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году. Чтобы не возникало недоразумений по этому вопросу, вношу уточнение: генерал-губернаторство было образованно после насильственного присоединения нашего региона к Российской Империи. Т.е. это была военная интервенция нашего региона. Была война, была пролита кровь. Было ли это завоевание во благо или во вред - существуют разные мнения. Так, один из участников этого процесса Е.К.Мейендорф в своей книге «Путешествие из Оренбурга в Бухару» еще в 1823 писал: «Развитие просвещения в России обязывает эту обширную империю осуществить стоящую перед ней благородную задачу. России надлежит помочь среднеазиатским ханствам распространить в этих странах все блага европейской цивилизации». Другие утверждают, что завоевание Россией нашего региона привело к тому, что тем самым наш регион насильно вынудили свернуть со своего пути развития, оторвали от исламского мира и заставили принять чуждые нам ценности. Мое личное отношение к этому вопросу читатель поймет, прочитав эту статью. Царская администрация, представленная генерал-губернатором, не вмешивалась в вопросы религии, быта и традиций местного населения и поэтому свои праздники - такие, как Рождество и Новый год - праздновало отдельно и не принуждало местное население участвовать в них. Можно предположить, что какие-либо местные чиновники приглашались на такие праздники, и те с радостью принимали эти приглашения. Но большинство местного населения вообще не имело представления о празднике Новый год, так как в регионе летоисчисление основывалось на мусульманском календаре от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) — даты переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину. Т.е. в регионе было введено параллельное летоисчисление, царская администрация вела летоисчисление по христианскому календарю, а местные вели документы по мусульманскому календарю. Там, где было необходимо, например, в документах царской администрации, для местного населения указывалось летоисчисление и по христианскому, и по мусульманскому календарям. Все изменилось после революции 1917 года. В регионе установилась новая власть. Совнаркомом Туркестанской АССР 20 ноября 1918 года был издан декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Мусульманские суды были ликвидированы. Были созданы «новометодные» школы, в которых религиозное образование было заменено изучением светских наук. Были созданы новые Советские социалистические республики, в том числе и Узбекская ССР. Коммунистическая идеология была атеистической и взялась за изменение многовекового уклада жизни местного населения. Было закрыто огромное количество мечетей, исламское духовенство и религиозные активисты были репрессированы и отправлены в лагеря, откуда большинство из них не вернулось. Среди них был и мой прадед Юсуф-кори, который умер в 1938 в лагере под Томском. Массовое движение «Худжум» («Наступление» 1927 г.) начало компанию по освобождению женщин от гнета религии и их раскрепощению. Была проведена земельно-водная реформа. Все эти процессы проходили очень болезненно. Десятки тысяч репрессированных, убитых и расстрелянных - вот цена этих изменений образа жизни и ценностей общества. Я очень коротко изложил события этого периода, так как это не входит в цели настоящей статьи. Но надеюсь обязательно вернуться к этой теме более подробно, так как этот период стал ключевым и поворотным для дальнейшего развития Узбекистана. Многие утверждают, что это был период русификации региона, но я сторонник концепции, что это был период европеизации региона, и Узбекистана в том числе. Кстати, коалиция во главе США пыталась делать то же самое последние десять лет в Афганистане, но потерпела неудачу. Основная причина неудачи заключается в том, что жесточайшие, карательные методы которые применяла советская власть в Узбекистане в двадцатые-тридцатые годы прошлого века, силы коалиции применить в Афганистане не могут, так как эти методы считаются негуманными, античеловеческими и антидемократическими. Так вот, в те бурные и трагические времена о праздновании Нового года в регионе никто и не думал. Тем более что Советская власть считала этот праздник религиозным и пережитком прошлого царского режима. С 1930 по 1947 год и 31 декабря, и 1 января были обычными рабочими днями. Хотя в Узбекистане в те годы впервые появляется традиция партийного-советского актива подводить итоги года и заодно организовывать праздничные мероприятия в связи с наступлением Нового года. По крайней мере, информацию об участии в таких мероприятиях республиканского руководства можно найти в некоторых публикациях того времени. В 1935 году по инициативе руководства Советского Союза было возрождено празднование Нового года с ёлкой для детей трудящихся Советской страны. По всей стране началась организация ёлочных празднеств. Именно в 1935 году во всех детских учреждениях Узбекистана впервые были установлены новогодние ёлки, и узбекские дети впервые стали участниками интересного и захватывающего праздника. Празднование Нового года для всего населения страны, в том числе и Узбекистана, по-настоящему начало развиваться после появления на свет указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года, установившего 1 января праздничным и выходным днём. Начиная с этого времени, Новый год прочно вошел в число основных праздников Узбекистана. С каждым годом празднование Нового года становилось все шире. Осуществлялись специальные поставки хвойных деревьев в области и районы Узбекистана, во всех магазинах продавались ассортименты ёлочных игрушек. В школах, детских садах и других детских учреждениях устанавливались огромные елки, и дети кружили вокруг них свои хороводы и пели песни.

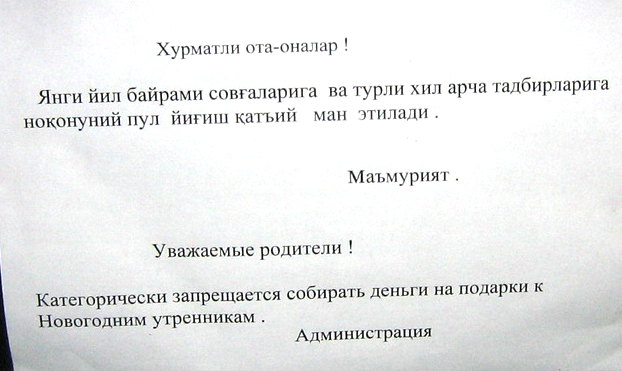

В конце декабря 2010 года такие объявления распространялись в школах и детских садах Узбекистана. Надо отметить, что, начиная с 50-х годов прошлого века, европеизация Узбекистана шла еще более бурными темпами. Молодоженов заставляли проводить так называемые «комсомольские» свадьбы, где жених и невеста сидели во главе общего стола. Было начато наступление на проведение свадеб по старому обряду и с участием муллы, который читал молитву и заключал «Никох» для молодоженов. Молодые люди, которые участвовали в церемонии регистрации брака по религиозным обычаям, преследовались и осуждались на комсомольских собраниях. В повседневную жизнь узбеков внедрялись новые европейские традиции и новые ценности. Неотъемлемой частью европеизации Узбекистана стал и Новый год. Для всех узбеков стали обыденными понятие «Кор Бобо» - Дед Мороз и «Кор Киз» - Снегурочка. Ёлки стали наряжать не только в детских учреждениях, но и в частных домах. С 1970-х годов в городах и районах Узбекистана появились праздничные наборы для детей, в которые входили - вы не поверите - мандарины и апельсины! Первая ёлка у нас дома появилась 1967 году. Её принес мой отец вместе с ёлочными игрушками, и мы весело наряжали эту ёлку. Дочь президента Гульнара Каримова опровергла информацию, что в Узбекистане запретили показывать по телевидению Деда Мороза, Снегурочку и Бабу Ягу, сообщает Росбалт. Она назвала происходящее провокацией блогеров: «Празднование новогодних торжеств определенным образом часть современной культуры узбекского народа. Никто в правительственных кругах не собирается запрещать сложившиеся десятилетиями традиции, никто не собирается отнимать новогоднюю сказку у детей и взрослых». Однако «Росбалт» не называет источник информации, а ни на сайте Г.Каримовой, ни в узбекских СМИ этих слов дочери президента нет. Очевидно, что адресат реплики - зарубежные политики и инвесторы, которых нужно еще раз убедить в том, что Узбекистан вовсе не погружается в дремучее средневековье и «деевропеизация» ему не грозит. Изучать религию обязательно надо, тем более что нам надо ликвидировать религиозную безграмотность населения. Ведь пользуясь именно религиозной неграмотностью людей, одно время муллы запрещали узбекам использовать трактор для вспашки земель, утверждая, что эта «шайтан араба» (дьявольская машина). А сегодня, пользуясь религиозной неграмотностью населения, представители различных исламских течений и сект используют узбеков в своих целях. Понимает ли руководство Узбекистана, что призывая к возврату к нашим истинным национальным ценностям, оно призывает отказаться от европеизации? Единственная национальная ценность у нас - Ислам, других не было. А ведь в Ислам было привнесено через различные толкования и разъяснения огромное количество арабских традиций. Значит ли это, что нам вместо европеизации теперь надо арабизироваться? Конечно же нет, но из нашего прошлого и из наших традиций и ценностей мы должны развивать то, что поможет нам двигаться вперед, приближаясь к демократическому и свободному миру. Надо помнить, что когда в Узбекистане перестанут праздновать Новый год и на улицах городов Узбекистана перестанут появляться «Кор Бобо» (Дед Мороз) и «Кор Киз» (Снегурочка), тогда смело можно переименовать страну в Афганистан, а по Узбекистана будут ходить талибы с автоматами и женщины, укутанные в паранджу, а на улицах будут стоять не ёлки, а виселицы для сторонников свободного и демократического общества. Я за Новый год, за европеизированный Узбекистан. И пока в Узбекистане празднуют Новый год, есть надежда на демократию и общечеловеческие ценности. Есть чувство приобщённости к современной и развитой цивилизации. Так что с наступающим Новым годом, земляки, и обязательно празднуйте Новый год. Отдельно хочу поздравить руководство нашей страны Узбекистана. Уважаемые руководители страны, поймите, настало время перемен. Давайте осуществим эти перемены без войны, революции и крови. Мы предлагаем Вам достойный выход из ситуации, мы предлагаем Вам достойно уйти. Мы готовы многое простить ради будущего нашего народа, ради приближения перспективы улучшения экономического и политического положения нашего народа. Помните - когда престанут поступать предложения о диалоге, наступит время ультиматумов, как это было в Ираке, Египте, Ливии и сейчас происходит в Сирии. Как бы то ни было, вы - дети нашей узбекской земли, и на этой земле будут жить ваши дети, внуки правнуки, всем нам надо думать о будущем. В Новом году человек всегда думает о самом главном и принимает важные решения для самого себя. Думайте в Новом году о судьбе нашего многострадального народа и примите правильное решение. С Новым годом! Пулат Ахунов, заместитель председателя оппозиционной партии Узбекистана «Бирлик», бывший Народный депутат СССР (член Межрегиональной Депутатской группы), бывший политзаключенный. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Анализ проекта закона «О газоснабжении» 2012-12-20 22:34 Ядгор Норбутаев «О том, что конец Империи стремительно приближается, современники догадывались уже по тому, какими нелепыми и дикими были принимаемые законы». Эдвард Гиббон, «История упадка и разрушения Великой Римской империи». В первой декаде декабря вниманию широких народных масс Узбекистана был, наконец, представлен долгожданный проект закона «О газоснабжении», который длительное время вынашивался в чреве Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз». Предполагается, что вместе с его принятием канут в прошлое все недостатки, укоренившиеся в практике снабжения «голубым топливом» населения, производственных предприятий и объектов соцкультбыта республики. Однако не спешите ликовать, граждане. При внимательном рассмотрении статей будущего закона возникает масса разнообразных вопросов относительно качества данного документа. Бросается в глаза открытое лоббирование его авторами определенных корпоративных интересов, сочетающееся с небрежностью в формулировании большинства основных положений, а также путаница в терминологии. В газетных публикациях творцы законопроекта ссылаются на то, что ими был учтен и обобщен законодательный опыт в этой области таких стран, как США, Великобритания, Россия, Румыния, Литва и других. Насчет «других» судить не беремся, но то, что аналогичный российский закон использовался в качестве основной матрицы, не вызывает никакого сомнения. В принципе, это не так уж и плохо, поскольку в течение последних лет соответствующий российский закон претерпел множество изменений, а внесенные в него поправки, продиктованные практикой применения, сыграли свою положительную роль. Создатели же «узбекской модели» законопроекта, видимо, в силу ряда характерных обстоятельств, не решились на полное клонирование документа, потому-то в меру своих компетенции и ангажированности представили на суд общественности натуральную «химеру». Перейдем к замечаниям по существу.Первое, что бросается в глаза, - недопустимая в практике законотворчества нечеткость формулировок. Характерный пример: ст.19, абзац 1 - «Поставка газа без его учета не допускается». Что это значит – «без его учета»? Что конкретно следует «учитывать»? Расход газа? Другие параметры: давление, температуру, теплотворную способность? Объемную массу? Наличие примесей? Подавляющее большинство статей проекта закона, тех, где представлено перечисление, завершается словосочетанием «и иные … оговоренные законодательством». Такая формулировка влечет за собой в дальнейшем либо появление дополнительных (подзаконных) разъясняющих документов, либо же допускает множественные толкования подобных статей. Выражения, подобные «и иные, оговоренные», в практике законотворческой деятельности должны применяться крайне редко и только в виде исключения (ст. №№6, 7, 8, 9, 10,11 и так далее). Имеют место неоправданные повторы, нарушающие логику закона. Так, например, вводится понятие «магистральная газотранспортная система» с соответствующими пояснениями. Затем следует еще одно понятие - «газотранспортная организация». Вместо того чтобы указать газотранспортную организацию как владельца магистральной газотранспортной системы, следует перечисление-повтор признаков магистральной газотранспортной системы (ст.3). Отдельные положения проекта нового закона полностью противоречат мировой практике законотворчества. Например, ст.9 содержит следующее выражение: «Запрещается органам государственной власти на местах вмешиваться в деятельность по добыче, переработке, транспортировке, распределению и поставке газа». Во-первых, данное выражение носит декларативную форму, что категорически неприемлемо для любых законов. Во-вторых, мировая законотворческая практика категорически исключает установление каких-либо обязанностей для органов государственной власти, так же, как и наделение их дополнительными обязанностями или же лишение отдельных полномочий. И уж тем более это касается наложения запретов. В-третьих, выражение «вмешиваться в деятельность» требует дополнительного определения - как понятие. Что значит «вмешиваться»? В чью именно деятельность (каких организаций, газоснабжающих или газопотребляющих) нельзя вмешиваться? В какую именно деятельность – в финансовую, организационно-техническую или в иную? Разговорные формы речи не должны употребляться в тексте закона! Отдельные разделы проекта страдают излишне подробной детализацией, например, вся ст.14. В законе должны быть отражены лишь главные принципиальные положения, все же остальное, вторичное по значимости, должно быть вынесено в соответствующие «Правила эксплуатации» и тому подобное. В законопроекте содержится явное повторение других законодательных актов Узбекистана. Например, в ст.15, где речь идет об «умышленных блокировании и повреждении объектов системы газоснабжения», дублируется уголовное законодательство и законы об административных нарушениях. Дальнейшее перечисление подобных казусов представляется бессмысленным: ими буквально пестрят практически все статьи законопроекта. Потому обратимся лишь к разбору основных положений, без учета лингвистических ошибок и неточностей в понятиях, ссылках, обобщениях, структуре и оформлении. Этим проектом закрепляется порочная практика прежних лет, а именно - деление всей системы газоснабжения на три автономные организационно-структурные части: организации по добыче, переработке и выработке газа; газотранспортные организации; газоснабжающие организации. Существующей практикой и опытом других государств (в частности, той же России) давно доказана рациональность создания именно единой системы газоснабжения страны с сохранением при этом независимых хозяйствующих организаций в ее отдельных частях. Отсутствие непосредственной взаимосвязи между отдельными структурами порождает всеобщую безответственность. Поясню это на конкретном примере. Допустим, в городе N сразу у всех потребителей неожиданно резко упало давление газа. Хоким (мэр) города интересуется – в чем же причина? Спрашивает у местного начальника «Горгаза», тот в ответ: я, мол, ничего не знаю, упало давление на ГРС (газораспределительная станция), а это уже другое ведомство, то есть «Трансгаз». ГРС, как правило, находится далеко за пределами города, но наш хоким до нее добрался. Почему, спрашивает, давление упало? Ему отвечают: мы ничего не знаем, обращайтесь на головные сооружения, которые находятся за сотни километров где-то в пустыне. Но нет гарантии, что и там вы получите ответ. Вас, скорее всего, просто «пошлют на скважину». По этой и другим подобным причинам система газоснабжения страны должна быть триединой - от газовой скважины и до конечного потребителя связанной общим технологическим циклом и общей мерой ответственности. Мне могут возразить, сославшись на то, что все структурные части системы газоснабжения Узбекистана замыкаются на холдинге «Узбекнефтегаз». Это действительно так, но при этом следует заметить, что любой холдинг, прежде всего, ориентирован на извлечение прибыли, все же остальное является для него вторичным. Поэтому принцип триединства системы газоснабжения страны должен быть закреплен на уровне закона. В законопроекте не решен вопрос собственности газа как продукта непосредственного процесса купли-продажи. В ст.3 закона «Он недрах» сказано, что «недра являются общенациональным достоянием и исключительной собственностью Республики Узбекистан». В проекте рассматриваемого нами закона собственник газа возникает лишь в заключительной части всего процесса газоснабжения, а именно - в лице «газоснабжающей организации». То есть, налицо нонсенс – находясь в недрах, газ является общенациональной собственностью, а затем, пройдя через несколько организаций - формальных собственников, возникает уже в качестве товара у конечной газоснабжающей организации. Без законодательного оформления этого вопроса просто немыслима нормализация процесса ценообразования как самого газа, так и услуг (тарифов) на его поставку потребителю. Во второй главе проекта - «Государственное регулирование в области газоснабжения» - определены четыре органа, наделенных определенными полномочиями. А именно: Кабинет Министров Республики Узбекистан; специально уполномоченный орган в области газоснабжения; органы государственного надзора в области газоснабжения; органы государственного управления на местах. Следует отметить как положительный тот факт, что теперь орган государственного надзора сочетает функции контроля как над состоянием техники безопасности на объектах газоснабжения, так и над формами и методами экономичного сжигания газа, как топлива. Но что это такое – «специально уполномоченный орган в области газоснабжения»? Если судить по правам и обязанностям, определяемым для него новым законом, то мы имеем дело с формированием нового комитета при Кабинете Министров на правах отдельного министерства. По аналогии с Госархитектстроем, Госкомимуществом и Госкомприроды появится еще и «Госкомгаз», а на очереди еще и «Государственный комитет по картошке и капусте». Больше комитетов – богаче Родина! Если судить о функциях данного Комитета, то главными среди них являются именно РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ: «участвует в формировании баланса ресурсов и распределения (!) газа и вносит предложения по ценам на газ и тарифам на услуги по газоснабжению»; «распределяет (!) годовые, квартальные и месячные объемы поставок газа потребителям по регионам» и тому подобное. Что это означает на практике? Каждый из потребителей газа ежегодно оформляет заявку на возможность получения определенного количества газа и направляет ее в Комитет. При этом получает разрешение на использование не заявленного объема поставок газа, а ровно лишь на то количество, которое ему будет выделено. То есть, потребитель практически обречен на работу в условиях перманентного дефицита топлива, а значит, и искусственно создаваемого дефицита. Если только он не «решит» этот вопрос в Комитете теми методами, которые принято считать коррупционными. Настаиваю на том, что настоящий проект закона – заведомо коррупциогенный! Коррупцию порождает любое «распределение», не имеющее четких границ, – это доказано давно. Кроме того, Комитету предполагается дать и другие «хитрые» функции, о которых чуть ниже. В рассматриваемом законопроекте предполагается введение в практику понятия «аварийный режим», которое до сих пор отсутствовало даже в технических нормах. Характерно, что его определение противоречит здравому смыслу. Здесь стоит разобраться особенно подробно, поскольку практически вся работа систем газоснабжения в будущем предполагается именно в «аварийном режиме», что, по сути, является своеобразной формой непрекращающегося форс-мажора. Итак, цитата: «режим функционирования систем газоснабжения – неразрывный технологический процесс, обеспечивающий надежность и безопасность эксплуатации систем газоснабжения, а также соблюдение требований по количеству и качеству поставляемого газа». Здесь все нормально, привычно и правильно, чего не скажешь о вновь вводимом понятии: «аварийный режим – недопустимое отклонение технологических параметров работы объектов системы газоснабжения, которое может привести к нарушению надежного и безопасного функционирования системы газоснабжения и (или) ограничения поставки газа потребителям». Теперь попробуем разложить все по полочкам, отделить зерна от плевел и разглядеть то, что кроется за этой «игрой слов». Понятие «аварийный режим» существует во многих отраслях техники, но при этом сама авария, как таковая, предполагается уже свершившимся фактом. Например, в каком-то цеху произошла утечка ядовитого газа, и вентиляция при этом начинает работать в «аварийном режиме», то есть - на повышенном расходе удаляемого воздуха. Улавливаете разницу? Сама авария уже произошла, а все инженерные системы начинают работать на ликвидацию ее последствий. А что нам предлагает проект рассматриваемого закона? Авария не произошла, но МОЖЕТ произойти! Поэтому вводится «аварийный режим». Что же, исходя из данного определения, следует считать возможной аварией? Сама ВОЗМОЖНОСТЬ НЕДОПОСТАВКИ газа отдельным потребителям! Не разрыв трубопроводов или серьезная поломка оборудования приводит к аварийной ситуации, а лишь ВОЗМОЖНОСТЬ недопоставки. То есть, любой факт непреднамеренного либо корыстного растранжиривания газа можно вполне признать «аварийной ситуацией», на которую можно «списать» все, что угодно. При этом подразумевается, что «поставщик» не несет никакой ответственности перед «потребителем». Потребитель в условиях «аварийного режима» не может требовать возмещения убытков, возникших из-за недопоставок газа, или возмещения упущенной выгоды. В летнее время не накопили достаточного количества газа в хранилищах, и потому зимой срочно объявляется «аварийный режим». Продали газ на сторону, например, каким-нибудь частным теплицам, а для остальных потребителей опять же вводится «аварийный режим». И так на протяжении всей зимы! Как вы думаете, кому положено объявлять на законном основании «аварийный режим» (фактически форс-мажорные обстоятельства) на всей системе газоснабжения - от газовой скважины до горелки в домашней плите? Кабинету Министров? Нет. Тому же «Госкомгазу»! См. статью 7. Круг на этом замыкается. С принятием закона «О газоснабжении» позиции данного комитета становятся абсолютно незыблемыми в любых экстремальных ситуациях, да и в нормальной обстановке также. Допустим, спросят комитетчиков: «Почему вы отключаете такие-то объекты»? Ответ прост: «У нас – аварийный режим. Поэтому и отключаем указанные объекты, зато сохраняем подачу газа потребителям стратегического значения и потребителям социальной значимости». Казалось бы, ответ исчерпывающий. Однако… Однако нигде в мире не существует практики назначения заведомо ущербных потребителей. «Знай, что мы можем тебя вырубить в любую минуту». Да, потребители «стратегического значения» и «социальной значимости» не могут быть отключены от подачи энергии (в нашем случае – газа) ни в коем случае. Но только в других странах это достигается другими путями – за счет «дублирования и резервирования». Там, где существует вероятность возникновения аварии, но прекращение подачи газа абсолютно недопустимо, следует создавать дублирующие трубопроводы и оборудование. Кроме того, на местах следует предусматривать наличие других видов топлива – их аварийного и резервного запасов. Тем не менее, в законопроекте об этом ничего не сказано. Если данный проект будет принят, то все газоснабжающие организации будут фактически полностью лишены стимулов для увеличения собственной прибыли за счет приростов объемов поставок газа и безаварийной работы. Это и называется «лоббированием в чистом виде». Личная выгода персонала (чиновников) образуется при этом исключительно коррупционными способами на всех уровнях служебной лестницы. В нашем случае - от контролера-обходчика до председателя «Госкомгаза». Кстати, около половины содержимого статьи 13 посвящено «обязанностям» «потребителя газа», в то время как у поставщика газа «обязанности» отсутствуют вообще (см. статью 12). Мы – «газовики», значит - хозяева положения, и потому никому и ничем не обязаны! На нашей стороне Закон! Лоббирование интересов газоснабжающих организаций просматривается практически в каждой статье закона. Вот характерный пример. Статьей 10 предписывается организациям по добыче, переработке и выработке газа «обеспечивать постоянный контроль за качеством поставляемого газа на его соответствие нормативным документам» (сохранена авторская грамматика). Заметим, что предписывается обеспечивать не само надлежащее качество газа, а лишь «контроль за ним». Улавливаете разницу? Обратим также внимание и на то, что в проекте настоящего закона практически нет ни слова о стандартных параметрах газа. Дело в том, что потребитель, расплачиваясь с поставщиком согласно показаниям газового счетчика, то есть за фактический объем, на самом деле может и недополучать оговоренного договором количества. Согласно законам физики, объем газа претерпевает значительные изменения в зависимости от его температуры. Меняются и его теплотворная способность - в зависимости от конкретного месторождения, наличия примесей и так далее. Поэтому в законе необходимо четкое разъяснение понятия о «газе стандартных параметров» и соответствующих этому правилах взаиморасчетов. Неясно также, кто должен осуществлять метрологическое обеспечение и заниматься вопросами стандартизации в пределах всей отрасли. При внимательном рассмотрении легко обнаруживается тот факт, что практически каждая статья проекта закона обеспечивает преимущества газоснабжающих организаций над другими участниками процесса. Такое часто достигается самым примитивным образом, в частности - из-за неосведомленности последних. Например, в статье 14 говорится о создании специальных охранных зон для объектов и трубопроводов систем газоснабжения, о преимуществах при застройке, которые им полагаются. При этом авторы законопроекта ни словом не обмолвились, что все подобное имеет место лишь для магистральных сетей и оборудования на них, то есть, в тех случаях, когда рабочее давление газа в трубопроводах выше 2,5 МПа (25 атмосфер) и до 10МПа (100 атмосфер) с дальнейшей градацией. Такие газопроводы всегда прокладываются в пустынной местности вдали от селитебных зон. Несведущему же человеку легко внушить, опираясь на этот закон, что проложенный по улице газопровод имеет свою «охранную зону», и владелец жилья обязан снести свой забор, так как он стоит не на месте. Не хочешь сносить свой забор – плати деньги. Кому? Мне! И так далее. Кстати, в рассматриваемом нами документе вообще не оговорены вопросы поставок потребителям сжатого и сжиженного газа. В любом случае, от того, будет ли принят данный закон в существующем виде или нет, ничего, по сути, не изменится. Разве что сотрудники газоснабжающих организаций будут чувствовать себя еще вольготнее. Газоснабжение всей республики как было в отвратительном состоянии, таким и останется. Точка бифуркации, когда еще все можно было довести до прежнего, хотя бы «советского» уровня при соответствующих капвложениях в отрасль, пройдена уже около десяти лет тому назад. Сегодня, как говорится, «поздно пить боржоми». Газ потребители все равно будут продолжать получать нестабильно, причем не только потому, что значительная часть его запасов продается за рубеж. Один из руководителей холдинга, из «самых главных» газовиков республики, как-то образно обрисовал вашему покорному слуге техническое состояние большинства объектов газодобычи. Эти выражения довольно специфические и, скорее всего, будут понятны только коренным узбекистанцам: «Когда скважины только вскрыли, там сверху был сплошной каймок, его сразу стали забирать, хватать потом все размешали, и теперь осталась только «пахта». (Каймок (каймак) – жирные сливки, пахта – оставшаяся после снятия каймока часть кисломолочного продукта. – Прим. ред.) В стальных магистральных газопроводах в результате их значительной изношенности (в основном эксплуатируются сорок и более лет) рабочее давление вынужденно поддерживается не выше 50 процентов от расчетного (коррозия), потому необходимый (расчетный) расход подачи газа сохранять невозможно. Все газохранилища в пластах находятся в запущенном состоянии и не имеют достаточного полезного объема. Оборудование головных сооружений и ГРС устарело морально и физически. Перечислять таким образом можно до бесконечности. Вот, к примеру, самое простое – в городах и других населенных пунктах (кроме Ташкента) практически отказались от применения «закольцованных» газопроводов и теперь отдают предпочтение лишь «тупиковым» схемам. Единовременные затраты на строительство при этом снижаются, но страдает надежность. В настоящее время, как сообщает УзА, по всей республике, в каждой ее области под эгидой хокимиятов (администраций) проходят массовые обсуждения данного законопроекта за различными «круглыми столами». Граждане единодушно его одобряют и благодарят правительство за проявленную заботу. Ядгор Норбутаев Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||