| ← Июнь 2014 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

||||||

|

12

|

15

|

|||||

|

21

|

22

|

|||||

|

24

|

25

|

29

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

В долгах как в шелках. Сколько и кому должен Кыргызстан

|

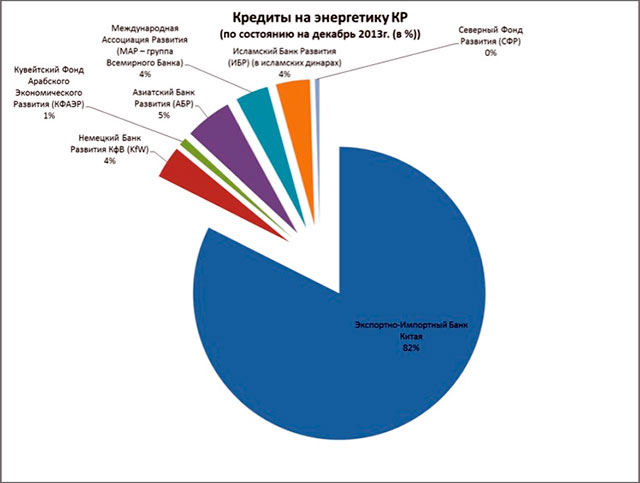

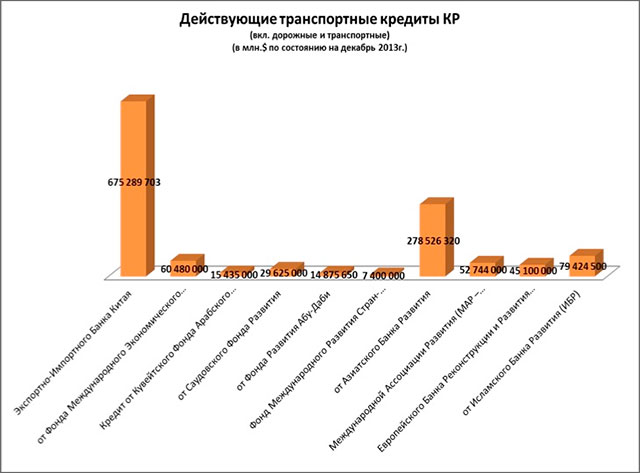

В долгах как в шелках. Сколько и кому должен Кыргызстан 2014-06-05 14:36 Екатерина Иващенко На сегодняшний день внешний долг Кыргызстана составляет 3 миллиарда 241 миллион долларов, или 44,4% ВВП. 30 мая 2014 года члены рабочей группы по мониторингу внешних займов провели встречу с депутатами Жогорку Кенеша (парламента) и представителями Минфина и Минэнерго, на которой прошел разговор о государственных кредитах. Заместитель председателя Комитета по бюджету и финансам парламента Кыргызстана Курманбек Дыйканбаев сообщил о размере внешнего долга и сказал, что последние четыре года долг ежегодно возрастает на 100-200 млн долларов. Член рабочей группы по мониторингу внешних займов Гульшайыр Абдирасулова отметила, что рабочая группа по мониторингу займов была создана на добровольных началах. «Цель нашей работы - помочь Кыргызстану правильно подписывать соглашения и задуматься о том, как эти кредиты мы будем выплачивать». Общую информацию по секторам представила Координатор рабочей группы по мониторингу внешних займов, координатор ООМД «Наш век» Чинара Айтбаева. По ее данным, самый большой долг Кыргызстана - экспортно-импортному банку Китая ($ 819.603 тысячи), далее России ($300 млн), Японии ($269.317 тысяч), Германии ($100.240 тысяч). По многосторонним нельготным соглашениям самый большой долг Европейскому банку развития (ЕБР) - более 40 миллионов 525 тысяч долларов. По многосторонним льготным кредитам на первом месте - Всемирный банк (ВБ), предоставивший более 700 млн долларов, далее Азиатский банк развития (АБР) – более $611 миллионов, - и Международный валютный фонд (МВФ) – почти $199 миллионов. Согласно прогнозам, в Кыргызстане в этом году возникнет самый большой дефицит бюджета. В 2013 году он составлял около $360 миллионов. В 2014 году составит около $366 миллионов, из которых около $354 миллионов - долг внешним источникам. На обслуживание внешнего долга в 2012 году страна направила более $72 миллионов, в 2013 – более $76 миллионов, с января по апрель 2014 года – около $35 миллионов. «Через пару лет наступит пик расходов, когда Кыргызстан должен будет направлять на обслуживание и выплату внешнего долга около $300 миллионов в год. А затем сумма выплат будет нарастать в зависимости от текущей ситуации. Кроме процентов по долгам, нам придется выплачивать и основную сумму долга», - отметила Айтбаева. На декабрь 2013 года у Кыргызстана - 151 действующий кредит. Самые серьезные приходятся на энергетику и транспорт: 24 и 25,5 процентов соответственно от всех действующих соглашений. Больше всего страна должна импортно-экспортному банку Китая: 984 млн долларов на энергетику и более 675 млн долларов - транспорт. «Как сообщил министр транспорта Калыбек Султанов, в Кыргызстане асфальтом покрыто только 30 процентов дорог. Если треть внешнего долга составляют дорожные кредиты, то сколько нам еще брать займов, чтобы асфальтировать оставшиеся 70 процентов?» - задала резонный вопрос Айтбаева.

Член рабочей группы по мониторингу внешних займов Байар Жумашев презентовал «Промежуточные результаты мониторинга кредитных соглашений в транспортном секторе». Так, за период с 1995 года по настоящий момент в сектор транспортной инфраструктуры было привлечено 1 миллиард 566 миллионов долларов, из которых 1 миллиард 459 миллионов - кредиты, а 107,2 миллионов были представлены в виде грантов. За этот же период было завершено 17 проектов, было улучшено состояние около 2000 км стратегически важных дорог страны. На строительство километра дороги в Кыргызстане расходуется от 80.000 до 1,5 млн долларов (хотя строительство альтернативной дороги Бишкек-Ош обходится в $2 миллиона). Для сравнения, Китай тратит на километр дороги $3 млн, страны СНГ - от двух до пяти миллионов. «Обратим внимание на условия соглашения. Например, АБР допускает преференции: отечественные компании могут принимать участие в тендерах, максимизировать наем местного населения для работ. Наиболее жёсткие условия ставятся в соглашении с китайским банком. Например, в соглашении о строительстве дорог Ош-Сары-Таш-Эркештам и Бишкек-Нарын-Торугарт прописано, что кредит освобождается от налога, китайское право является основным законом соглашения, юрисдикция судов КНР является основной. Отмечено, что на строительство тратится только 40% местного сырья и 60% импортного. А в работах участвует лишь 30% местного персонала и 70% китайских рабочих. Более того, зачастую проекты реализуют подрядчики чужой страны», - рассказал Жумашев. «Итог моего разбора транспортных кредитов в том, что у нас не проводится политика поддержки отечественных компаний. Большей частью дороги строят иностранные компании, используя иностранные материалы и свой рабочий персонал. Происходит утечка капиталов, то есть мы берем кредит у Китая, а выплачиваем эти деньги их же подрядчикам, рабочим, покупаем зарубежное сырье. Права и обязательства регулируются законами чужой страны. И все спорные моменты решаются арбитражами других стран, что означает, что наша страна не сможет отстаивать свои интересы», - отметил Жумашев.

Гульшайыр Абдирасулова презентовала «Предварительные результаты по изучению кредитных соглашений, заключенных Кыргызстаном на развитие энергосектора». Всего было рассмотрено 12 кредитных соглашений, заключенных с 1996 по 2012 годы, на общую сумму 710.427.000 долларов и 31.641.795 евро, из которых до марта 2005 года было заключено два соглашения на $48.272 тысяч (6,8%); до апреля 2010 года было заключено пять соглашений на сумму $9.382 тысяч (1,3%) и 31.641.796 евро. До конца 2012 года было заключено пять соглашений на сумму 652.773.020 долларов (91,8%). То есть большая часть кредитов заключена во время правления Алмазбека Атамбаева. Источниками кредитов по 12 соглашениям являются шесть больших компаний: Экспортно-импортный банк Китая – два соглашения на сумму 597.795 тысяч долларов; KfW - Немецкий банк развития – два соглашения на сумму 31.641.796 евро; Кувейтский фонд Арабского экономического развития – одно соглашение на сумму 3.100 тысяч кувейтских динаров или 10.080 тысяч долларов; Азиатский банк развития – два соглашения на сумму 1.898.020 долларов; Международная ассоциация развития - четыре соглашения на сумму 45.584 тысяч долларов; Исламский банк развития – два соглашения на сумму 22.990 тысяч исламских динаров или 25.070 тысяч долларов. Кредиты по энергетике выданы на следующие проекты: a) Строительство линии электропередачи 500 кВ «Датка–Кемин» и подстанции 500 кВ «Кемин» – $389.795.000. b) Проект модернизации линий электропередачи на юге Кыргызстана - $208.000.000. c) Проект Оздоровление локальной сети города Бишкек – 10.225.837 евро. d) Проект «Повышение эффективности электрораспределительных сетей» - 21.415.958 евро. e) Проект «Высоковольтная линия электропередачи для электрификации Ошской области (первый этап) - $10.080.000. f) Проект развития сектора энергетики –$16.955.400. g) Проект реабилитации сектора энергетики –$14.942.620. h) Проект «Реабилитация систем электроснабжения и центрального отопления» - $38.192.000. i) Проект срочной помощи энергетическому сектору - $5.390.000. j) Дополнительное финансирование для Проекта срочной помощи энергетическому сектору- $2.002.000. k) Проект ВЛ 110 кB Айгульташ-Самат и подстанция- $11.990.000. l) Проект «Улучшение электроснабжения г.Бишкек и г.Ош» - $23.080.000.

Как отметила Гульшайыр Абдирасулова, «в ходе изучения кредитов упор был сделан на условия кредитных соглашений. Например, сомнения вызывают ставки за согласие предоставить кредит. По пяти соглашениям из 12 Кыргызстан платит за согласие дать нам кредит. Далее идет ставка за управление кредитом, выплачивается в виде единовременной суммы. Например, по проекту Датка-Кемин и модернизации линии передач на юге Кыргызстана, что финансируются банком Китая, – она составляет 0,25% от общей суммы кредита». «Не менее интересны условия кредитных соглашений с Экспортно-импортным банком Китая, который является нашим основным заемщиком. Ситуация та же, что и с транспортом: товары, технологии и услуги закупаются преимущественно в Китае, все закупки освобождаются от налогов, таможенных платежей и иных сборов. Конечный пользователь должен обеспечить китайского поставщика легальными документами, освобождающими его от налогов, и сопроводительными документами, выданными правительством Кыргызстана. То есть, несмотря на огромную безработицу в нашей стране, мы привозим рабочую силу из Китая, обеспечиваем их всеми документами и еще и освобождаем от налогов», - отметила Абдирасулова. «Что касается выплаты кредитов, то по 12 соглашениям мы должны 768.754.402 долларов и 31.896.960 евро. Из них уже должно быть выплачено $20.110.761», - сказала Гульшайыр Абдирасулова и привела сводную таблицу растущего долга Кыргызстана. Так, только по энергетике Кыргызстан должен выплачивать: - с 2003 по 2005 – $703.323; - с 2006 по 2013 – $2.250.099; - с 2014 по 2017 – около $3 млн; - С 2018 по 2020 –$20-22 млн; - С 2021 по 2031 – более $59 млн; - В 2032 – около $41 млн. - С 2033 по 2036 – около $4 млн; - С 2037 по 2047 – $1.5-3 млн. Отдельно Абдирасулова отметила, что ряд соглашений предусматривают проведение информационной кампании, направленной на информирование общественности по проводимой реформе в области энергетики. «Данных мероприятий не видно, не слышно. При этом по некоторым кредитам на эти кампании выписано от ста до четырехсот тысяч долларов. Куда идут эти деньги?» - поинтересовалась правозащитница. Далее настала очередь отвечать на вопросы чиновникам, приглашенным на слушания. Ни один из них так и не дал конкретных ответов. Осталось непонятным, как Кыргызстан собирается отдавать долги и сколько уже отдал? Начальник управления госинвестициями Минфина Кубат Мурзаев сообщил, что внешний долг составляет примерно 44% от ВВП, а может доходить до 60%. «Что касается участия общественности, то любое соглашение перед подписанием проходит обсуждение в парламенте. Кроме того, по инициативе премьер-министра готовится предложение о создании портала, на котором можно было бы мониторить все проекты, - сказал К.Мурзаев. - Но я хочу заверить, что мониторинг и так ведется. Если соглашение подписывается, то идет ежегодный аудит международными компаниями». На вопрос, какая часть кредитов уже выплачена, Мурзаев отметил, что когда соглашение подписывается, к нему прилагается график выплат. Бюджет страны принимается с учетом этого графика. В комментарии «Фергане» по итогам встречи с депутатами Гульшайыр Абдирасулова отметила, что «сообщение Минфина о создании единого информационного ресурса обнадеживает. Нам нужен график всех выплат, когда и сколько нам надо отдавать. Известно, что мы не можем отдать кредиты за 1997 год, а ведь уже надо начинать выплаты за 2013 год. А ведь за непогашение долга начисляются пени, которые выше процентных ставок по кредитам. Не прописаны и действия властей в условиях кризиса, например, если пересохнет Токтогульское водохранилище. А у нас то засуха, то митинги и революции, и это все сказывается на экономическом положении страны», - сказала Гульшайыр Абдирасулова. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Ташкентская консерватория промокла насквозь 2014-06-05 22:05 Фергана Государственная консерватория Узбекистана не может оправиться после недавнего ураганного ливня: обрушены стены и потолки, вышло из строя оборудование, в подвале воды по колено… После страшного ливня в пятницу, 30 мая, Государственную консерваторию (ГКУ) в Ташкенте практически полностью, с крыши до подвала, залило дождевыми потоками, просочившимися сквозь «щербатые» стеклянные купола. Зданию нанесен колоссальный ущерб. Вода, кругом вода На последнем, четвертом, этаже значительные повреждения получили Органный зал и учебные аудитории, в так называемом концертном блоке обрушился громадный кусок потолка, а в подвале, где расположены репетитории (специально оборудованные комнаты для музыкальных репетиций), спортзал и мастерская народных инструментов, сразу после ливня без труда можно было проплыть на лодке. В Большом зале пришла в негодность часть сцены и наиболее сильно пострадала аппаратная с огромным количеством музыкального оборудования. Куски потолка обваливались на глазах изумленных студентов.

«Консерваторию залило сверху донизу – практически на всех этажах, включая подвал, стояли ведра и тазики, повсюду разбросаны целлофановые и прочие водонепроницаемые материалы, чтобы хоть как-то уберечь дорогостоящую музыкальную аппаратуру, но все тщетно», - сетуют собеседники. По их словам, большая часть оборудования промокла и «полетела» из-за замыкания отсыревшей электрики. Специалисты гадают, как будут проходить выпускные экзамены, которые начинаются на днях, если работы только по восстановлению аппаратуры и учебных классов – непочатый край?! Между тем, пока рядовые педагоги со студентами кричали «SOS!», не зная, куда бежать и что делать, ректора главного музыкального вуза страны Окилхона Ибрагимова не было на рабочем месте – он гостил в Намангане. Беда не приходит одна… Еще не улеглись страсти, связанные с расследованием случая заболевания туберкулезом одной из студенток с кафедры композиции. Буквально за две недели до «африканского» ливня у студентки из Каракалпакстана, которая жила в общежитии ГКУ, была обнаружена открытая форма туберкулеза. Чтобы скрыть следы вопиющего ЧП, комендант общежития Камолхужа Валиев поначалу даже не хотел туда допускать комиссию СЭС. Говорят, что прогнать сотрудников санитарного надзора распорядился сам Ибрагимов. При расследовании инцидента, к примеру, выяснилось, что в подвальном помещении консерватории все еще продолжают функционировать репетиционные и другие помещения для студенческих занятий. Хотя еще в прошлом году СЭС категорически распорядилась закрыть их, так как там обнаружили крайне опасный для здоровья вид плесени.

Не исключено, что постоянная сырость из-за дождей и снега, плесень и, как результат, опасная инфекция (еще неизвестно, нет ли заразившихся туберкулезом среди других студентов) могут быть связаны между собой. Халтура Собеседники вспоминают, что новая консерватория, получившая статус Государственной консерватории Узбекистана (с 1976 по 2002 годы – Ташкентская государственная консерватория имени М.Ашрафи), открылась 22 марта 2002 года, ректором тогда был Бахром Курбанов, который с 2004-го занимал еще пост заместителя министра культуры. На церемонии открытия присутствовал сам президент Ислам Каримов, правительственные чиновники, - и словно желая «проэкзаменовать» новое здание на прочность, начался сильнейший дождь, и всем собравшимся стало ясно, что «хваленый» гособъект, который «главный архитектор» страны назвал «восхитительным», не выдерживает никакой критики.

«Президент уже был на сцене, когда начался шквальный ливень, и чтобы скрыть от него изъяны строительства: сквозь трещины в крыше ручьями полилась вода, - рабочие несколько часов накрывали щели кусками брезента, «бросаясь на амбразуру», - вспоминают очевидцы. - Видел бы президент, как нервничал тогдашний хоким (глава администрации) Рустам Шоабдурахманов, курировавший строительство! Уж кто-кто, а городской глава прекрасно знал, чего, сколько и где недостает…» Как утверждают очевидцы, здание в целях экономии построили из стеклобетона, в итоге зимой неимоверно холодно, летом – жарко. «Шахтовый» способ кондиционирования практически не работает, что создает невыносимые условия для студентов и педагогов. Во всем здании консерватории нет даже звукоизоляции –слышат друг друга не только те, кто занимается по соседству, но и в дальних аудиториях. Вместо предусмотренных планом паркетных полов на кривой-косой бетон строители положили такой же линолеум. Вся крыша в «дырках» - стеклянные купола производят приличное впечатление, но это видимость. Зато пока шла стройка, у руководства вуза и у хозяев городской администрации за короткие сроки выросли респектабельные хоромы, был сделан капитальный ремонт в квартирах, появились шикарные иномарки.

Пережили пожар, переживем и потоп. А воровство? Ночью 1 августа 2006 года, как рассказывают очевидцы, в музыкальном Храме случился пожар. Позже выяснилось: рабочие, задействованные в косметических ремонтных работах, специально подожгли дверь одного из помещений – за отказ руководства вуза оплатить им проделанную работу. Тогда ректором была Дилора Мурадова, предыдущий - Бахром Курбанов, - к тому времени уже попался на крупной взятке и с формулировкой «за злоупотребление служебным положением» (продвигал по служебной лестнице своих родственников, в частности, жену) был освобожден от должности главы консерватории. О произошедшем ночью ЧП решено было умолчать, так как именно в это время в Аппарате президента рассматривались документы Мурадовой на присвоение ей звания заслуженного деятеля искусств. Впрочем, она его так и не получила. Восстанавливать уничтоженное огнем, в итоге, пришлось своими силами ректору и ее четырем заместителям (проректорам), собрав вскладчину по 1.5-2 миллиона сумов (500-667 долларов по «черному» курсу). На то, сколько бюджетных денег ежегодно «пожирает» построенная на скорую руку и сданная в эксплуатацию в режиме аврала консерватория, здесь сетовать вообще не принято. Вспоминая все злоключения и беды, обрушившиеся на ГКУ, собеседники «Ферганы» едины во мнении: авторам проекта нового здания нужно было прислушиваться к старожилам. Говорят, строителей предупреждали: на этом проклятом месте нельзя строить, в 1937-м году здесь проходили массовые расстрелы…

Соб.инф. Международное информационное агентство «Фергана» Нашли шпиона. Таджикские спецслужбы показывают класс 2014-06-19 16:11 Мария Яновская Сегодня истекают третьи сутки после задержания в Таджикистане исследователя и журналиста Александра Садыкова (другое написание – Содикова). Докторант университета Торонто (Канада), конфликтолог, работающий над темой «Возникающие силы и управление конфликтами в Центральной Азии» по контракту с университетом Exeter (Великобритания), Садыков был обвинен таджикскими спецслужбами в шпионаже. Обвинение и реальность Как объяснил Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана в официальном релизе, «предварительное следствие показало, что Садыков А.И. 10 июня текущего года посредством электронной почты был вызван на встречу с одним представителем зарубежного государства, на связи с которым находился. Во время конфиденциальной встречи в условном месте в городе Душанбе Садыков А.И. получил задание выехать в город Хорог ГБАО и осуществить тайную встречу с гражданином РТ Шерзамоновым Алимом и другими лицами. Во время встречи с Шерзамоновым А. по подготовленному вопроснику, составленному представителем зарубежного государства, носящему разведывательный характер, Садыкову А.И. необходимо было собрать информацию и в письменном виде представить её за определенное денежное вознаграждение». Профессор Джон Хизершоу, научный руководитель Александра Садыкова, спокойно объяснил в интервью «Азии-Плюс», что он, действительно, встречался с Александром и что университет Эксетер заключил контракт с Садыковым: «Университет Эксетер платит ему (Садыкову – ред.) за его исследование по контракту. Я представляю Вам копию этого контракта. Так как я находился до 11 июня в Киргизии, он смог встретиться со мной 11 июня, после моего приезда в Душанбе. При встрече мы обсуждали детали его научной работы по проекту и никаких дополнительных указаний он от меня не получал. По этому проекту мы также проводим научное исследование в Киргизии». Садыкова интересовал конфликт в ГБАО летом 2012 года – и очевидно, что ему нужно было поехать в Хорог и встретиться с очевидцами тех событий. В Хороге Садыков встретился с Алимом Шерзамоновым, лидером памирского отделения социал-демократической партии, не таясь, в центральном городском парке. После чего и был задержан. Либо ГКНБ Таджикистана понятия не имеет, что такое научное руководство исследовательским проектом, т.е. никто из них ни разу самостоятельно не писал ни курсовых, ни дипломов, ни диссертаций или научных работ, либо спецслужбам республики кровь из носу необходимо доказать, что беспорядки в Хороге (как летом 2012 года, так и в мае нынешнего года) спровоцированы внешними силами, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в стране. Другого способа доказать внешний шпионский интерес к Бадахшану, кроме как поймать аспиранта университета Торонто с опросником, составленным профессором Университета Эксетер, спецслужбы Таджикистана не нашли.

По Хорогскому телевидению показали десятиминутный сюжет допроса Садыкова, видимо, предоставленный спецслужбами. Как сообщает Азия Плюс со слов одного из жителей Хорога, из видеозаписи было видно, что Содиков растерян, а его слова срезались и монтировались несколько раз: «Он был немного бледен, растерян и, скорее всего, его заставили что-то говорить. Говорил он на русском. Он рассказал о своей исследовательской работе, которую он проводил как конфликтолог в Хороге. По его словам, он встречался с Алимом Шерзамоновым и тот ему сказал якобы о том, что если в 2012 году бадахшанский народ не верил только силовым структурам, то в 2014 году уже не верит и правительству, и институтам Фонда Ага-Хана, и самому Ага-Хану. Мы сомневаемся, что Шерзамонов мог такое сказать, он сам это тоже опровергает. По записи видно, что кому-то было выгодно, чтобы он сказал, что народ не верит самому Ага-Хану, это было явно смонтировано», - рассказывает житель Хорога. Отметим: что бы ни говорили Садыков или Шерзамонов «о доверии народа к Ага-Хану», это лишь пересказ одного из множества глубинных интервью, которые и должен проводить ученый в рамках проекта и которые потом обобщаются и анализируются. Видеосюжет, предоставленный ГКНБ, ни разу не является доказательством шпионского умысла исследователя. Сергей Абашин, этнолог, исследователь Средней Азии, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге, так прокомментировал «Фергане» ситуацию с задержанием Александра Садыкова: «Исследователь, который изучает современные проблемы в обществе, особенно болезненные и неоднозначные, всегда может оказаться под подозрением, что он будто бы «очерняет» это общество или «шпионит» в пользу каких-то предполагаемых недоброжелателей. Это достаточно типичная ситуация, с которой сталкиваются почти все учёные - и те, которые едут изучать другие страны, и даже очень нередко те, кто работает в своей собственной стране. Не все могут понять, что исследователь обязан разузнавать разные мнения, встречаться с разными информаторами, собирать данные о жизни людей. Но полбеды, если это только непонимание со стороны чиновников и спецслужб, а не сознательное желание что-то скрыть и ввести своеобразную цензуру на изучение неудобных тем. Я всё-таки надеюсь в данной ситуации, что власть Таджикистана быстро разберётся с ситуацией, выпустит Александра и снимет с него все обвинения, а также позволит собственным и иностранным учёным делать свою работу, конечно, при соблюдении всех формальных правил. Это во всех отношениях будет только на пользу таджикскому обществу». ОБСЕ, правозащитники и коллеги требуют освободить Садыкова ОБСЕ направила запрос правительству Таджикистана с требование предоставить информацию о Садыкове – журналисте и представителе британского Университета Эксетер. Как сказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, «я обеспокоена тем, что ни его семья, ни его друзья сейчас не знают, где он находится. Я написала властям Таджикистана, требуя предоставить информацию о местонахождении Садыкова и обстоятельствах его исчезновения». Напомним, что ранее Александра Садыкова призвали освободить Freedom House, его научные руководители и выпускники и студенты Таджикистана, учившиеся в иностранных вузах. Подписать петицию в защиту Александра Садыкова с требованием немедленно освободить его можно здесь. Специальный сайт, созданный в защиту ученого, расположен по адресу Freesodiqov.org. Вернуть Таджикистан на карту мира Александру Садыкову 31 год, он женат, и у него маленькая дочка Эрика. Гражданин Таджикистана, он проживает в Канаде и пишет диссертацию в университете Торонто. Одновременно Александр Садыков сотрудничает с Университетом Эксетер (Великобритания). Больше десяти лет Александр проработал в Таджикистане некоммерческих и гуманитарных организациях, в том числе международных.

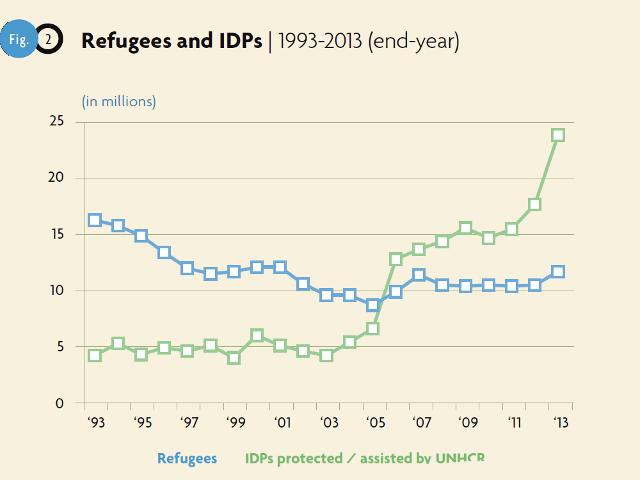

Как рассказали «Фергане» друзья Александра, с 2009 по 2011 годы он проработал специалистом по связям с общественностью Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане и отвечал за проведение информационных кампаний, направленных на защиту прав детей, предоставление им социальной и гуманитарной помощи. Так, в 2010 году он руководил просветительской кампанией, связанной с вакцинацией детей против полиомиелита. Тогда было привито почти три миллиона детей до 15 лет. В 2006-2007 годах Александр работал в отделе информации и работы со СМИ таджикского офиса ОБСЕ, потом преподавал курс Международные отношения в Российско-Таджикском славянском университете. В 2004-2006 гг. работал программным ассистентом Национального демократического института (NDI), в 2002-2003 гг. – в Ассоциации общественных организаций по социальному партнерству и развитию. Александр вел собственный блог Tajikistan Monitor и блог в Global Voices. Все его тексты посвящены Таджикистану и странам Центральной Азии. Вот фрагмент одной из его колонок, посвященной необходимости возвращения Таджикистана в поле зрения западных стран: «Несколько лет назад я работал в отделении ООН в Душанбе. Моя начальница часто мне говорила, что главная ее задача была – «нанести Таджикистан на карту мира». Она жаловалась, что люди и различные организации на Западе готовы финансировать благотворительные проекты, но неохотно дают деньги в Таджикистан – в основном из-за того, что большинство из них понятия не имеет, реальная это страна или нет. С тех пор мало что изменилось. Поэтому я понимаю, почему Таджикистан посылает горсть спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Сочи. И хотя у них нет ни малейшего шанса на победу, они отправляют в Сочи именно для того, чтобы «вернуть Таджикистан на карту мира» (а также чтобы оправдать поездку туда президента Таджикистана). Миллионы людей во всем мире смотрели церемонию открытия Олимпиады. И на этой церемонии, когда под своими национальными флагами идут сборные различных стран, Таджикистан получил возможность рассказать миру, что он существует». Александр Садыков тоже работал для того, чтобы вернуть Таджикистан на карту мира, - ради прихода в республику гуманитарной и финансовой помощи. К сожалению, и спецслужбы делают все возможное, чтобы Таджикистане узнали во всем мире – как о республике, где понятия не имеют, что такое научная работа, где процветает параноидальная шпиономания и куда теперь побоятся ехать исследователи. Пока статья готовилась к печати, из Таджикистана пришла информация, что дома у Александра прошел обыск, изъят компьютер. К сожалению, подтвердить эти сведения пока не удается. «Фергана» продолжает следить за развитием событий. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» День беженцев: Сколько человек бегут из России и стран Центральной Азии (статистика) 2014-06-20 12:20 ИА Фергана.Ру В Таджикистане по данным на январь 2014 года живут 2048 беженцев, 2271 ищущий убежища человек и 1364 лица без гражданства (ЛБГ), говорится в обнародованном во Всемирный день беженцев - 20 июня – ежегодном докладе УВКБ ООН «Глобальные тенденции», основанном на данных правительств, неправительственных партнеров из числа НКО и собственных данных УВКБ.

Второе место среди постсоветских республик Центральной Азии по количеству принятых беженцев занимает Казахстан, где живут 584 беженца, 77 искателей убежища и 6942 ЛБГ. В Кыргызстане находятся 466 беженца, 378 искателей убежища и 11.425 ЛБГ. В Узбекистане зарегистрирован 141 беженец и ни одного искателя убежища или ЛБГ, в Туркменистане - 45 беженцев и 8320 ЛБГ. При этом 661 гражданин Таджикистана признан беженцем и 604 – искателем убежища в других странах. По этим категориям граждан Кыргызстана 2311 и 1287 соответственно, Казахстана – 2136 и 1143, Узбекистана - 4965 и 1786, Туркменистана - 517 и 323 соответственно. Приведем данные и по России: в этой стране живут 3458 беженцев, 1240 искателей убежища и 178 тысяч ЛБГ. В других странах беженцами признаны 74.357 россиян, ищущими убежища – 25.961. По данным УВКБ ООН, число беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц, перемещенных внутри своих стран во всем мире, превысило 50 миллионов человек - впервые после окончания Второй мировой войны. Масштабный рост вызван, прежде всего, войной в Сирии, где в конце прошлого года беженцами стали 2,5 миллиона человек, а еще 6,5 миллиона были перемещены на территории страны. Широкомасштабные новые перемещения были также отмечены в Африке, а именно, в Центральноафриканской Республике, а к концу 2013 года – и в Южном Судане, говорится в пресс-релизе УВКБ ООН. Число беженцев во всем мире достигло 16,7 млн человек, из них 11,7 млн находятся в ведении УВКБ ООН, остальные зарегистрированы Ближневосточным агенством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Общая численность беженцев является наивысшей с 2001 года. Большинство беженцев в ведении УВКБ ООН являются афганцами, сирийцами и сомалийцами, в совокупности они составляют свыше половины беженцев во всем мире. Наибольшое число беженцев по сравнению с другими странами приняли Пакистан (1.616.507 человек), Иран (857.354) и Ливан (856.546). В 2013 году отмечен низкий уровень возвращений беженцев в страны исхода за четверть века – 414.600 человек. Около 98.400 беженцев были переселены в 21 страну. В 2013 году 1.1 млн человек подали ходатайства о предоставлении убежища, большинство - в промышленно развитых странах (в 2013 году крупнейшей страной приема новых ходатайств стала Германия). 25.300 ходатайств было подано детьми, разлученными или без сопровождения родителей. Наибольшее количество ходатайств подали сирийцы - 64.300, за ними следуют граждане Демократической Республики Конго (60.400) и Мьянмы (57.400). Полный текст доклада УВКБ ООН доступен по этой ссылке. Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: Обвиненный шпионаже ученый Александр Содиков переведен в следственный изолятор в Душанбе 2014-06-21 10:55 ИА Фергана.Ру Вечером 20 июня Центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана распространил краткое сообщение о том, что в отношении Александра Содикова (Садыкова) возбуждено уголовное дело, и 19 июня он заключен под стражу на основании решения суда, сообщает Азия-Плюс. «Со времени задержания А.Содиков обеспечен адвокатом. Родственники молодого человека уведомлены о его задержании», - говорится в сообщении. В настоящее время А.Содиков содержится в следственном изоляторе ГКНБ Таджикистана в Душанбе. Проводится предварительное следствие по данному факту. Александр Садыков на допросе. Видео с веб-сайта RFE/RL Напомним, исследователь-конфликтолог и блогер Александр Содиков был задержан 16 июня в таджикском городе Хороге. Докторант университета Торонто (Канада), конфликтолог, работающий над темой «Возникающие силы и управление конфликтами в Центральной Азии» по контракту с университетом Exeter (Великобритания), Садыков был обвинен таджикскими спецслужбами в шпионаже. Подробнее - в статье «Нашли шпиона. Таджикские спецслужбы показывают класс». Международное информационное агентство «Фергана» Сын Гульнары Каримовой дал интервью российскому телеканалу «Рен-ТВ» 2014-06-22 14:19 ИА Фергана.Ру Вечером в субботу в эфире российского телевизионного канала «Рен-ТВ» был показан пятнадцатиминутный сюжет о судьбе дочери президента Узбекистана, включающий интервью ее сына — Ислама. Как в начале программы сообщает ведущая Марианна Максимовская, 21-летний Ислам сам обратился в редакцию телеканала с предложением взять у него интервью. Полностью сюжет, вышедший на «Рен-ТВ» можно посмотреть по ссылке. Напомним, большие проблемы у Гульнары Каримовой начались осенью прошлого года, когда 16 сентября Прокуратура Швейцарской Конфедерации начала против нее расследование по подозрению в отмывании денег. В ходе расследования Швейцария обратилась за помощью сразу к нескольким европейским странам, что стало причиной обысков в принадлежащих Каримовой объектах недвижимости во Франции и расследования в Швеции фактов коррупции в связи с деятельностью компании Teliasonera на рынке телекоммуникаций Узбекистана. С начала текущего года опальная «узбекская принцесса» находится в Ташкенте практически под домашним арестом, однако, на родине Гульнаре Каримовой никакие официальные обвинения не предъявлены. В то же время, по данным «Ферганы.Ру», в рамках нескольких уголовных дел в Ташкенте уже арестовано более ста человек - бывших сотрудников таких организаций как Terra Group, «Фонд Форум культуры и искусства Узбекистана» и других. Следствие по ним проводится в условиях особой секретности, родственники зачастую даже не знают, где содержатся подозреваемые. Сын Гульнары Каримовй, вызвавшийся дать интервью российскому телевидению, ничего не говорит о расследовании в Европе. Он акцентирует внимание зрителей на том, что его мамой и президентом Исламом Каримовым кто-то успешно «манипулирует». Он также подробно рассказывает о том, что несколько лет назад на него самого и на его мать было совершено покушение - их якобы пытались отравить, в результате чего Гульнара Исламовна до сих пор должна проходить лечение. В качестве «эксперта» по делу Каримовой в программе выступает известный певец Иосиф Кобзон, которого в эфире называют «знакомым с президентской семьей». Он высказывает озабоченность по поводу здоровья дочери Гульнары Каримовой — Иман, которая находится в Ташкенте вместе с матерью. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Дорога Ош-Иркештам разблокирована митингующими, но пока закрыта из-за камнепада 2014-06-23 10:27 ИА Фергана.Ру 22 июня 2014 года была разблокирована трасса Ош-Иркештам (Кыргызстан), которую перекрывали сторонники арестованного депутата Ахматбека Кельдибекова с 27 мая. Как сообщили «Фергане» в пресс-службе МВД со ссылкой на 10 отдел Алайского РОВД (районного отделения внутренних дел), трасса была полностью разблокирована накануне в 17.26 по местному времени. «Вчера на место приехали вице-премьер Абдырахман Маматалиев, депутат парламента Исмаил Исаков, заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, начальник главного управления МВД по Ошской области и городу Ош Суйун Омурзаков. В ходе проведенных переговоров они убедили митингующих дорогу разблокировать. Однако к основному своему требованию - изменить меру пресечения Кельдибекову, - митингующие добавили еще одно: прекратить ранее возбужденные дела в отношении протестующих», - рассказали в пресс-службе. Напомним, что по факту перекрытия дороги и применения насилия в отношении представителей власти было возбуждено три уголовных дела. Будет ли выполнено это требование, в пресс-службе не ответили. Сейчас возле дороги осталось восемь юрт, но они не мешают движению. Отметим, что перекрытие дороги нанесло ощутимые убытки бюджету республики, а с просьбой решить данный вопрос в силовые ведомства и МИД КР обращалось посольство Китая, чьи большегрузные машины простаивали на таможне. Однако, как сообщает КирТАГ, пока дорога остается фактически закрытой из-за камнепада на перевале Талдык. На месте работают сотрудники МЧС. Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан: В Ашхабаде произошли столкновения между жителями и представителями власти 2014-06-23 11:12 ИА Фергана.Ру  Ашхабад. Фото «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) Жители микрорайона «Парахат-7» отказались подчиниться требованию чиновников городской администрации убрать кондиционеры, которые, по мнению властей, портят внешний вид зданий. Людям пригрозили, что если они не выполнят требование, их кондиционеры будут снесены принудительно. Это возмутило местных жителей, многие из них вышли на улицу и стали прогонять чиновников. Те не ожидали такого поворота и вызвали полицейских, которых возмущенное население встретило агрессивно. По словам очевидцев, в полицейских летели не только проклятия, но и камни. На место прибыл грузовик с военными и представители Министерства национальной безопасности, но и с их помощью не удалось заставить жителей микрорайона выполнить требование о сносе кондиционеров. В итоге людям пообещали, что кондиционеры не тронут. По данным «Хроники Туркменистана», в микрорайоне «Парахат-7» живут ашхабадцы, которых принудительно переселили сюда из центра города в связи реконструкцией туркменской столицы. Многие из них получили жилье меньшей площади, государство не выделило им никаких компенсаций. Во многих новых домах микрорайона канализационные трубы уже пришли в негодность и протекают, от постоянной сырости в квартирах стоит запах гнили, перебои с подачей электроэнергии регулярны. Люди недовольны своей участью, и приказ властей снять кондиционеры, причем в самое жаркое время года, видимо, стало последней каплей, переполнившей их чашу терпения. Отметим, что в эти дни средняя температура воздуха в Ашхабаде составляет 41-42 градуса по Цельсию. Из-за начатой властями несколько лет назад «борьбы с тенью», выразившейся в уничтожении многих лиственных деревьев и замены их елками и соснами, быстро гибнущими под палящим солнцем, воздух в туркменской столице стал суше, и кондиционеры являются чуть ли не единственным спасением от изнуряющей жары. Между тем, местную власть больше волнует внешний вид города, нежели качество жизни населения, и поэтому она ведет борьбу со всеми устройствами, не вписывающимися в представления властей о том, как должен выглядеть город. По этой же причине уже несколько лет от населения требуют снести спутниковые антенны. Международное информационное агентство «Фергана» ПИВТ: «Закрытые двери или снесенные здания не ослабят наш дух» 2014-06-23 12:47 Фергана 17-го июня представители власти начали снос офиса Согдийского отделения Партии Исламского Возрождения Таджикистана, расположенного в одном из микрорайонов города Худжанда. Через три дня от здания ничего не осталось. Переговоры между партийцами и местными органами государственной власти не дали никаких позитивных результатов. Ликвидация офиса оппозиционной партии сопровождалась акциями «народного протеста». Группы людей не из жителей Худжанда, собравшиеся возле офиса ПИВТ, скандировали различные лозунги и требовали, чтобы председатель исламской партии вышел на встречу с ними. Изгнать руководство ПИВТ с позором не удалось: глава партии Мухиддин Кабири и его коллеги, прибывшие в Худжанд для празднования 17-ой годовщины Дня Единства и национального согласия, отложили все встречи до лучших времен и в сопровождении сотрудников правоохранительных структур покинули Худжанд, благополучно вернувшись в Душанбе. О последних событиях, произошедших с членами Партии Исламского Возрождения Таджикистана в Согдийской области, «Фергане.Ру» рассказывает ее региональный председатель Илхомжон Якубов. - Илхомжон Додожонович, расскажите, пожалуйста, о том, что произошло с членами партии в Худжанде за последнюю неделю. У нас на 19-е июня было запланировано мероприятие, приуроченное к 17-ой годовщине Дня национального примирения в Таджикистане. Написали официальное письмо, поставили в известность органы государственной власти города Худжанда и Согдийской области. Пригласили их для участия в данном торжестве. Однако уже 14 июня к нам в офис приехали сотрудники Санитарно-эпидемиологической службы города Худжанда и без всяких оснований опечатали двери. Они ссылались на то, что раньше данное здание использовалось в качестве магазина, и для перепрофилирования ее в офис партии необходимо соответствующее распоряжение местного органа государственной власти, которого якобы мы не имеем. На самом деле, данный магазин был куплен нами еще в 2005 году, и в то время никто наличия данного документа не требовал. Но уже в течение трех последних лет мы одно за другим отправляем письма с просьбой предоставить нам такое распоряжение, но не получаем ответа. Даже после закрытия офиса сотрудники СЭС Худжанда не дали нам никаких бумаг. Мы намеревались доложить об этих незаконных и неправомерных действиях мэру города, но не удалось. Была суббота, и хотя этот день объявлен днем приема граждан, глава города нас не принял.

А 16 июня у офиса представители мэрии появились сами. Потребовали освободить помещение, которое, по их словам, должно быть снесено в рамках Генерального плана развития города Худжанда. На месте нашего бывшего офиса будет расположена зеленая зона. Мы ответили, что снос жилых домов и других строительных объектов, согласно действующему законодательству, может производиться лишь по решению суда. Так как пока такого решения нет, мы не будем освобождать здание. На следующий день, то есть, 17-го июня, эти же люди, которые представляли Жилтрест №1 Комитета землеустройства, а также отдел архитектуры и градостроительства города Худжанда, привезли решение мэра города о сносе данного объекта. Хотя в данном документе указано, что местные органы власти взамен разрушаемого объекта должны предоставить эквивалентную площадь или участок земли, либо компенсировать материальный ущерб, а также получить на ликвидацию строения согласие владельцев, а ничего из этого сделано не было, они все-таки дали команду на его разрушение. 18 июня работы по ликвидации здания продолжались. Вечером того же дня с целью участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Единства, в Худжанд прибыл председатель партии Мухиддин Кабири. Вместе с ними мы попытались достучаться до руководителей города и области. Сначала встретились с заместителем председателя области Анваром Якуби, а затем с заместителем мэра города Худжанда госпожой Муродовой. Они пообещали остановить разрушение офиса. Однако когда мы вернулись в офис, на крыше нашего здания находились сами чиновники, так как наемные рабочие отказались от участия в сносе. Впрочем, после распоряжения сверху и эти чиновники на время прекратили разрушать здание. Мы надеялись на то, что запланированное мероприятие будет проведено в назначенное время. Однако в 7:30 утра 19-июня, когда мы явились в офис, он был оцеплен сотрудниками правоохранительных структур. Члены нашей партии были оттеснены на расстояния 500-600 метров от здания. Вместо нас у офиса появились незнакомые нам лица- как мужчины, так и женщины. Их насчитывалось примерно 70-80 человек. По нашим предположениям, это были жители Истаравшанского, Исфаринского, Бободжонгафуровского районов. Часть из них держала в руках камни. Вероятно, они намеревались бросать их в сторону председателя нашей партии, Мухиддина Кабири. Сотрудники милиции не позволили. Пока собравшиеся кричали, скандировали, ругались нецензурными словами, Мухиддин Кабири находился внутри офиса.

- Чем были недовольны участники акции протеста? - Они просто ругали нас, обвиняли, что мы «начали гражданскую войну в Таджикистане», кричали «Вы убили наших детей!», «Вы дестабилизировали Таджикистан!», и тому подобное. Протестующие требовали, чтобы Кабири вышел на встречу с ними. Однако сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали этому. Мы тоже опасались какой-либо провокации, поэтому не сочли разумным допускать встречу в такой недружелюбной атмосфере. Вместе с сотрудниками правопорядка мы попросили Кабири покинуть офис и выехать из Худжанда по соображениям его безопасности. Наш лидер в сопровождении высокопоставленных милицейских чиновников покинул здание. Когда он вышел из офиса, «протестанты» начали кричать и шуметь еще сильнее. - Кого представляли эти «протестанты?» - Некоторые из них вообще не знали, кто такой Мухиддин Кабири. Ранее они не видели его ни разу в жизни. Часть из них приняла за Кабири меня. Наряду с людьми, которые были доставлены в город специальными машинами, в «акцию протеста» были вовлечены порядка 15-20 студенток, проживающих в общежитии, что расположено напротив нашего офиса. Они сбились в кучку, были напуганы, не понимая, что происходит вокруг них. - Какую цель преследовали, на Ваш взгляд, эти действия властей - Когда Кабири находился внутри офиса и разговаривал с представителями власти, «рабочие-чиновники» демонтировали крышу и бросали железо на землю таким образом, что поднять большой шум. Они делали все для того, чтобы наше торжественное мероприятие не состоялось, по сути, стремились сорвать его, что им и удалось. - Каковы ваши планы? Мы рассчитываем на то, что соответствующие органы и структуры возместят нам материальный ущерб. В настоящее время руководители города обещают это, хотя и лишь в устной форме. Пока выделили нам маленький склад для размещения имущества. На днях мы обратимся в местные органы государственной власти с официальным требованием возмещения ущерба и предоставления земельного участка. Если наши требования проигнорируют, мы будем вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке.

- Таким образом, местное отделение партии осталось без офиса? - Да. А ведь до этого частично было разрушено здание офиса ПИВТ в Пенджикентском районе. Месяц тому назад был заменен замок на двери нашего офиса в Спитаменском районе, новый ключ был изъят и его до сих пор не предоставляют членам партии. Власти также требуют, чтобы мы освободили офис и в Исфаринском районе... Видимо, они думают, что эти закрытые двери или снесенные здания ослабят дух членов нашей партии. Однако я считаю, что сила не в офисе. Наша сила в том, что ПИВТ давно нашла свое место в сердцах сограждан. Международное информационное агентство «Фергана» Китай: Власти сообщают о ликвидации 32 террористических группировок в Синьцзяне 2014-06-23 17:08 ИА Фергана.Ру  Кампания началась 23 мая 2014 года и рассчитана на год. За первый месяц были пойманы более 380 подозреваемых в терроризме преступников, конфисковано 264 взрывных устройства, 3,15 тонн сырья для изготовления взрывчатки, 357 единиц оружия. Суд СУАР рассмотрел 120 дел о терроризме и вынес приговоры 315 людям, признанным виновными в инкриминируемых им преступлениях. Неделю назад в СУАР были казнены 13 человек, признанных виновными в организации террористических группировок, руководстве ими и участии в них, а также в умышленных убийствах, поджигательстве, незаконном производстве, хранении и транспортировке взрывчатых веществ и кражах. Во время задержаний подозреваемых погибли шесть полицейских, более десяти получили ранения. Ван Цяньжун пояснил, что в деятельности синьцзянских боевиков прослеживаются три особенности: «большинство террористов подверглись религиозному воздействию; террористы формируют группировки, строят планы, совершают преступления, осуществляют подозрительные и агрессивные действия; террористы применяют довольно жестокие методы, их жертвами становятся все, кто препятствует их деятельности – мужчины и женщины, дети и пожилые люди, представители разных национальностей и сторонники разных религий». Цяньжун сообщил, что в Синьцзяне значительно ужесточена проверка рынков подержанных мобильных телефонов, вторичных автомобильных рынков, рынков компьютерной аудио- и видеопродукции и служб быстрой доставки. Правоохранительным органам помогают местные жители, и благодаря им полиции удалось уничтожить 11 террористических групп, одну религиозную экстремистскую организацию и задержать более 80 подозреваемых в терроризме, передает Синьхуа. Напомним, СУАР – «горячая точка» на карте Китая. Здесь нередко происходят теракты и беспорядки. Уйгуры, которые составляют около 40 процентов 21-миллионного населения Синьцзяна, обвиняют официальные власти в неуважении к их традициям и попыткам влиять на их культуру. Китай, в свою очередь, обвиняет уйгуров в попытках подорвать общественную безопасность и стремлении к сепаратизму. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||