| ← Июнь 2014 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

||||||

|

12

|

15

|

|||||

|

21

|

22

|

|||||

|

24

|

25

|

29

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Сайт для мигрантов <<ТутЖдут>>: Прямые вакансии, нужные ссылки, социальная сеть

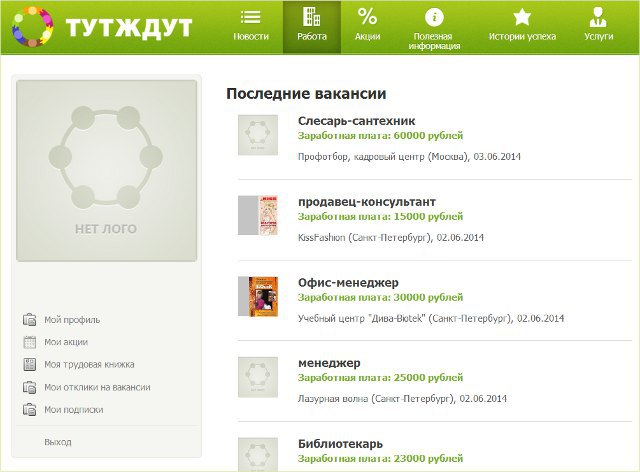

|

Сайт для мигрантов «ТутЖдут»: Прямые вакансии, нужные ссылки, социальная сеть 2014-06-03 10:53 На правах рекламы Сайт ТутЖдут создан для мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Он отличается от других подобных проектов тем, что может заменить социальную сеть, со временем с помощью геолокации даст возможность обнаруживать рядом земляков, но главное - на сайте можно найти прямые актуальные вакансии для трудовых мигрантов, которые размещают сами работодатели. «Фергана» поговорила с автором и организатором проекта Натальей Хмельницкой. - Как давно существует ваш сайт? - С ноября 2013 года. - Сколько пользователей уже зарегистрировались? - Десять тысяч. Среди них много внутренних мигрантов, но есть и приезжие из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии… Среди наших пользователей - приезжие из всех стран СНГ. - Но контент сайта на русском языке. - Пока да. Мы планируем делать перевод на таджикский, узбекский и киргизский. - А английский? - Это следующий этап, где-то через год. - В разделе «вакансии» я вижу только предложения работы в Санкт-Петербурге. - Наш сайт рассчитан на геолокацию: вы видите предложения работы в тех городах, где находитесь. Пока мы продвигаемся на Москву и Питер, но планируем продвижение на все крупные города России, где требуется рабочая сила. Вакансии у нас размещают сами работодатели, они сами регистрируются и напрямую публикуют свои актуальные предложения, это преимущество нашей системы. У нас есть партнеры - некоммерческие организации, которые выступают как эксперты: это «Миграция XXI век», Федерация мигрантов России, Международная Организации Миграции, они нас приглашают на все свои события. Контент новостей и полезной информации, которая размещается на сайте, также поддерживается и обновляется самими партнерами. - Вы работаете в рамках какой-то государственной программы? - Мы получили грант в рамках проекта «Услышать - значит понять», реализуемого при поддержке правительства Москвы, у нас создана единая интернет-площадка для обсуждения проблем миграции. «ТутЖдут» - это воплощение нашего желания создать реальный механизм, который будет помогать приезжающим людям интегрироваться, чтобы это занимало не пять лет, а три. Чтобы человек искал работу сразу по имеющейся у него специализации, а не был вынужден выживать, зарабатывая мытьем полов или работая грузчиком. Чтобы он сразу мог воспользоваться своей квалификацией, приезжая в крупные города России. - Но основная проблема, с которой сталкиваются мигранты, - это получение разрешения на работу… - Миграционных проблем очень много. Мы берем на себя только ту узкую часть, которая обеспечивает связь работодателя и мигранта. В дальнейшем мы планируем сделать так, чтобы люди могли общаться друг с другом по геолокации. Видеть земляков, которые находятся с ними рядом, общаться с ними, искать доступные услуги и товары. Мы не ФМС, чтобы заниматься легализацией мигрантов или помогать им в этом. Есть много фирм, которые занимаются именно этим. Мы же обеспечиваем канал коммуникации, которого на сегодняшний день нет. - Наталья, скажите, а кто спонсор этого проекта? - Это мой личный проект. - Он существует на ваши личные деньги? - Да. Я приехала из Ташкента, когда мне было 16 лет. Тогда была совершенно другая ситуация с миграцией. У меня много знакомых и друзей, которые прошли этот путь, они сейчас уже интегрировались настолько, что можно назвать их успешными. А тем, кто приезжает сейчас, хотелось бы помочь: у них и рамки жестче, и среда агрессивней, и выживать тяжелее. Перейти на веб-сайт для мигрантов ТутЖдут Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Американский Центр транзитных перевозок торжественно закрылся (фото) 2014-06-04 00:17 Екатерина Иващенко Американский Центр транзитных перевозок (ЦТП) «Манас», начинавшийся как военная авиабаза, завершает свою миссию в Кыргызстане. С 2001 года на нем произошло много разного: переброска сотен тысяч военных и грузов, дозаправка самолетов, оказание гуманитарной и экономической помощи стране пребывания. Последний американский солдат покинет базу до 11 июля 2014 года. Второго июня администрация ЦТП устроила прощальный пресс-тур для местных журналистов Кыргызстана. Свою последнюю в Киргизии пресс-конференцию провел полковник Джон Миллард, семнадцатый руководитель базы за 12,5 лет ее существования. Миллард начал с озвучивания статистических данных. Он сообщил, что с 2001 года самолетами-топливозаправщиками КС-135 было совершено 33 тысячи дозаправок, израсходован один миллиард литров закупленного на местном рынке топлива, которым было заправлено 136 тысяч бортов Международных сил содействия безопасности (International Security Assistance Force; ISAF), ведших войну в Афганистане. Через «Манас» в Афганистан и обратно было переброшено 5,3 миллиона военного персонала – 98 процентов всех военнослужащих ISAF. Совершено 42 тысячи миссий по переброске различных грузов общим весом в 1,4 миллиона фунтов. Напомнил Миллард и о гуманитарной помощи, оказанной Центром Кыргызстану. Ранее «Фергана» уже сообщала, что с 2005 года Отделом по безопасности и сотрудничеству авиабазы было реализовано 39 проектов (ремонт школ, детских садов и больниц, оказание гуманитарной помощи) на общую сумму $7,9 млн. Проведено более 220 встреч по обмену опытом с 1700 представителей военных ведомств Кыргызстана. Авиабаза причастна к строительству ряда детских домов, больниц и школ, она обеспечила работой 700 местных жителей.

Ежегодно авиабаза только за аренду платила Кыргызстану $60 млн, а кроме того приобретала местное топливо, товары, услуги, и теперь намерена оставить республике около 200 объектов, 65 единиц техники и различного оборудования на $30 млн. На вопрос о компенсациях пострадавшим в результате крушения топливозаправщика 3 мая 2013 года Миллард сообщил, что восьмерым местным жителям выплачены компенсации на общую сумму два миллиона сомов (почти $38,5 тысяч). В заключение полковник сообщил, что сейчас в ЦТП находятся не более 300 военнослужащих, они покинут страну до 11 июля 2014 года. По словам Милларда, он счастлив, что между США и Кыргызстаном все эти годы имело место дружественное и эффективное взаимодействие. По завершении пресс-конференции подполковник Роберт Гровер провел журналистов по ЦТП. То, что база опустела, было заметно уже на входе в Центр. Исчезло оборудование в комнате досмотра, и нас досматривали вручную. В отличие от пресс-тура годичной давности, мы практически не видели военных. Нас окружали лишь многочисленные нежилые помещения. Первым делом мы осмотрели опустевшее административное помещение, где ранее находились финансовый и другие офисы базы. Аккуратно убранные, практически без пыли комнаты с полным набором мебели: стулья, столы, шкафы, плазменные телевизоры, кондиционеры, кресла, холодильники и так далее. Затем мы осмотрели военную клинику и складское помещение для хранения медикаментов: почти все медицинское оборудование вывезено, осталась только мебель. Нам показали также пустой зал для новоприбывших военнослужащих, где они получали инструктаж. Большое помещение на триста мест с двумя огромными проекторами. Мы осмотрели и опустевшие общежития, где осталась вся мебель, которая, как и в других помещениях, была очень хорошего качества и практически не имела признаков пользования ею. Упругие матрасы и шкафы без единой царапины, новые стиральные машинки, исправные душевые кабины. Напоследок журналисты посетили здание для отъезжающих - огромный ангар, рассчитанный на 1100 человек. Во всех показанных журналистам помещениях не было электричества: часть генераторов, снабжающих базу электроэнергией, отключена за ненадобностью. Осматривая ЦТП, журналисты сожалели, что по соглашению сторон мебель и оборудование отходят правительству страны, а не раздается по детским домам Кыргызстана, которым хорошие кровати, стулья, телевизоры и холодильники точно бы не помешали... В программе пресс-тура значилось посещение аэродрома, однако туда нас не пустила уже киргизская сторона - по неизвестной причине. На следующий день, 3 июня, состоялась церемония передачи арендованной Центром земли и зданий киргизским властям. На ней присутствовали посол США в Киргизии Памела Спратлен, руководитель базы полковник Джон Миллард, заместитель министра обороны Кыргызстана, полковник Замир Суеркулов и заместитель министра иностранных дел республик Эрнест Оторбаев. Церемония началась с исполнения гимнов Кыргызстана и США. Первой выступила Памела Спратлен. «Я надеюсь, Кыргызстан гордится тем, что сыграл свою роль во время проведения силами международной коалиции операций в Афганистане. Ведь цель ЦТП – это именно поддержка сил коалиции. Мы сделали так много, чтобы афганский народ имел возможность получить более стабильное правительство», - сказала Спратлен и еще раз подчеркнула, что именно через ЦТП «Манас» транзитом прошли 98 процентов военнослужащих коалиционных сил. «Я благодарю за сотрудничество правительство Кыргызстана и отдельно руководство Министерства обороны и аэропорта «Манас»». Также я горжусь положительным экономическим влиянием на Кыргызстан со стороны ЦТП. Нанимая сотни сотрудников и закупая ваши товары, мы инвестировали в экономику вашей страны миллионы долларов», - отметила посол. Спратлен сообщила, что в 2015 году в различных частях Афганистана 9800 американских военных будут работать вместе с союзниками из стран НАТО. «Такое количество свидетельствует о том, что регион не будет оставлен, но в то же время говорит об устойчивости афганских институтов», - подчеркивает посол. В свою очередь, полковник Замир Суеркулов назвал успешными все годы сотрудничества двух стран и поблагодарил США за весомый вклад в укреплении безопасности в регионе. «Несмотря на то, что уже совсем скоро база покинет нашу страну, мы продолжим наше сотрудничество в военной сфере», - отметил Суеркулов. Затем Джон Миллард передал символический ключ от ЦТП с надписью «Transit Centre of Manas 2001-2014» первому заместителю командующего Национальной Гвардией Киргизии полковнику Мирбеку Имаеву. На этом церемония завершилась.

Спратлен провела брифинг, на котором снова выразила киргизской стороне благодарность за сотрудничество, отметила, что США продолжат реализацию проектов по укреплению безопасности границ и оказанию помощи в развитии экономики и построении демократии, символ тому - строящееся здание посольства США. Спратлен сообщила, что военные окончательно покинут базу уже через неделю, хотя у них есть время до 11 июля. Как бы то ни было, на обратном пути журналистов уже не досматривали – база перешла Кыргызстану. Напомним, авиабаза «Манас» была создана в декабре 2001 года по мандату ООН для осуществления боевых действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая свобода» в Афганистане. За 12,5 лет было немало информационных поводов, чтобы упомянуть о ней: столкновение киргизского пассажирского самолета ТУ-154М и американского самолета-топливозаправщика в международном аэропорту «Манас» 26 сентября 2006 года, убийство водителя топливозаправщика Александра Иванова 6 декабря 2007 года, произошедшее 3 мая 2013 года крушение самолета-топливозаправщика и гибель трех американских пилотов, переименование авиабазы в Центр транзитных перевозок и другие. За эти годы было множество заявлений о необходимости ликвидировать американскую базу на территории Кыргызстана. Этот момент неоднократно переносили, и многие люди до последнего не верили, что в 2014-м американцы все же покинут республику. Но это произошло. Кто-то обрадуется, кто-то посетует на потерю для экономики страны миллионов долларов и другой американской помощи... На месте ЦТП киргизские власти планируют создать крупный гражданский хаб мирового значения.

Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» За задержанного в Таджикистане исследователя Александра Садыкова вступились коллеги и Freedom House 2014-06-18 13:44 ИА Фергана.Ру Международная правозащитная организация Freedom House отреагировала на задержание в Таджикистане исследователя Александра Садыкова (другое написание - Содикова), которого ГКНБ (комитет национальной безопасности республики) обвинил в шпионаже. «Задержание Садыкова напоминает похищение, - цитирует заявление Freedom House Озоди, таджикская служба Радио Свобода. – Таджикские власти должны оповестить семью Александра Садыкова и его коллег о его задержании и местонахождении». Как отметил руководитель организации Давид Крамер, Садыков должен иметь право выбрать себе адвоката и право на защиту. Супруга задержанного Александра Садыкова сказала порталу Озодагон, что уже два дня ничего не знает о местонахождении своего мужа. «Я не знаю, где Александр, и у меня с ним нет связи эти два дня. Я все узнаю из интернета», - сказала Мушараф Садыкова (Содикова). Напомним, что Александра Садыкова арестовали после встречи с Алимом Шерзамоновым, который возглавляет отделение социал-демократической партии в ГБАО и живет в Хороге. Александр Садыков – конфликтолог, работал по контракту с Университетом Эксетер и занимался научным исследованием «Возникающие силы и управление конфликтами в Центральной Азии». В исследование были вовлечены Университет Ньюкастла и Университет Брэдфорд. В защиту задержанного Александра Садыкова уже выступили его научный руководитель профессор Джон Хизершоу и директор Колледжа общественных наук и международных исследований Университета Эксетер Симон Райт, где Садыков работал в качестве научного сотрудника. «Он - один из талантливых таджикских студентов-аспирантов, которые учатся в западных университетах. Сейчас он учится в Университете Торонто, я хорошо знаком с его докторской диссертацией, которая еще не закончена. Университет Эксетер платит ему за его исследование по контракту», - рассказал Хизершоу. Встреча Содикова с Шерзамоновым планировалась еще несколько месяцев назад, когда Содиков позвонил Шерзамонову из Канады. Как рассказал Алим Шерзамонов радио «Озоди», они полтора часа проговорили о событиях лета 2012 года в Хороге, причем интерес Содикова «не носил подозрительный или «шпионский» характер, а больше походил на вопросы исследователя и ученого». Встреча, свидетелями которой оказались многие жители Хорога, проходила в центральном парке города. «Александр собирался встречаться и говорить с руководством области, но ему не дали такой возможности», - сказал Алим Шерзамонов. В интернете распространяется открытое письмо студентов и выпускников зарубежных вузов на имя председателя ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова. В этом письме молодые люди выражают обеспокоенность судьбой Александра Садыкова. «Большую тревогу вызывает тот факт, что научная деятельность Александра Садыкова, направленная на изучение положительного опыта стран Центральной Азии по разрешению конфликтов, была расценена правоохранительными органами Таджикистана как акт шпионажа в пользу чужой страны», - говорится в письме. «О непричастности Александра к какой-либо разведывательно-подрывной деятельности говорит не только его открытая профессиональная деятельность по освещению различных событий в Таджикистане в интернете, но также его научные труды и выступления. Более того, по информации профессора Хезершоу из Университета Эксетер (Великобритания), имеются все необходимые документы, подтверждающие проведение исследования, одобренного ученым советом университета. Приветствуя усилия Правительства Таджикистана в построении открытого демократического общества, мы отмечаем, что данный процесс также подразумевает свободный обмен идеями, информацией и знаниями. Подобный обмен невозможен без участия представителей научных кругов и образования, коим является гражданин Таджикистана Александр Садыков. Задержание Александра Садыкова заставляет нас - студентов, молодых ученых и исследователей, чувствовать себя незащищенными и уязвимыми в нашей научной и профессиональной деятельности. Мы всегда стараемся использовать свои знания и умения во благо процветания нашей страны. Подавляющее большинство граждан Таджикистана, получивших образование за рубежом, возвращается на Родину и продолжает вносить свой вклад в развитие таких отраслей как образование, экономика, здравоохранение и многие другие. В связи с вышеизложенным, мы – студенты и выпускники зарубежных ВУЗов, просим правоохранительные органы Таджикистана проинформировать общественность о судьбе Александра Садыкова и принять все возможные меры по его освобождению. Мы также надеемся, что задержание нашего коллеги - ученого, является единичным случаем поспешных действий правоохранительных органов», - говорится в открытом письме на имя главы ГКНБ Таджикистана. Международное информационное агентство «Фергана» Турция: Бывший президент страны осужден на пожизненное заключение и разжалован в солдаты 2014-06-18 17:42 ИА Фергана.Ру Бывший президент Турции 96-летний Кенан Эврен и бывший командующий Военно-воздушными силами страны 88-летний Тахсин Шахинкая приговорены 18 июня к пожизненному заключению за участие в военном перевороте в 1980 году, который стал началом эпохи доминирования военных в турецкой политике, сообщает Reuters со ссылкой на TRT. По информации ИТАР-ТАСС, уголовный суд Анкары признал генералов Эврена и Шахинкая виновными в совершении «преступлений против государственной власти», и они, кроме прочего, будут разжалованы в солдаты.

Переворот 1980-го года признан в Турции одним из самых кровавых случаев захвата власти у демократически избранного правительства. Прокуратура заявила, что Эврен и Шахинкая «за год до переворота приняли решение о его осуществлении и не препятствовали его совершению, видя, что население симпатизирует перевороту». Они обвинялись в нарушении конституции 1961 года, которая действовала в тот период. Как сообщает РАПСИ, обвинительное заключение в отношении Эврена и Шахинкая принял к рассмотрению 12-й суд по уголовным делам Анкары в январе 2012 года. Генералов обвинили в изменении конституции, заговоре и организации переворота с целью свержения законного правительства, роспуске парламента, пытках, которые широко практиковались во времена военного режима в 1980-83 годах. Во время переворота и правления военного режима в Турции было арестовано около 650 тысяч человек. В отношении 230 тысяч были возбуждены уголовные дела, действовавшие тогда суды государственной безопасности требовали приговорить к смертной казни семь тысяч человек, по официальным данным, казнены были 50 человек. 300 человек погибли по невыясненным причинам, около 200 скончались в тюрьмах от пыток. В период переворота Кенан Эврен занимал пост начальника генштаба и Совета национальной безопасности Турции. В ночь на 12 сентября 1980 года в Анкару вошли танки, по радио зазвучал гимн, потом военный марш, следом были зачитаны обращения Эврена. Правительство Сулеймана Демиреля было распущено, деятельность профсоюзов приостановлена, во всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Временное военное правительство отменило конституцию 1961 года и начало работу над созданием нового основного закона, который был принят в 1982 году. Эврен, занимавший президентское кресло с 1982 по 1989 год, вошел в историю Турции как единственный президент, который не был избран. Между тем, в ноябре 2012 года Эврен в ходе судебного разбирательства заявил, что снова пошел бы на этот шаг, если бы сейчас были аналогичные условия. «Это не преступление. Нет такого закона, который наказывал бы за революцию. Я не раскаиваюсь», - подчеркнул Эврен. Он отметил, что совершить революцию и попытаться ее совершить - это разные вещи, и заявил, что больше не станет отвечать на вопросы суда. Шахинкая также заявил суду, что в 1980 году поступил правильно: «Судить нас будет только история. Тогда мы предприняли наиболее верные шаги. Больше на вопросы отвечать я не стану». Эврен и Шахинкая - последние живые организаторы переворота 1980 года. Из-за состояния здоровья они наблюдали за оглашением приговора по видеосвязи из больничных палат военных госпиталей Анкары и Стамбула. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В жилом массиве Ташкента - снова взрыв бытового газа 2014-06-18 21:27 ИА Фергана.Ру Сегодня в Ташкенте примерно в 20.15-20.20 в столице Узбекистана Ташкенте на 10-м квартале массива Чиланзар (в районе перекрестка около магазина «Шухрат) произошел взрыв бытового газа, сообщает персональный сайт Алексея Волосевича AsiaTerra. Газ взорвался в Лаваш-Центре «Evos», непосредственно примыкающем к торцу четырехэтажного жилого дома, выходящего на улицу Катартал. По словам очевидцев, они услышали сильный гул, и, обернувшись, увидели клубы дыма, постепенно поднимающиеся вверх до высоты 40-50 метров. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные машины и кареты «скорой помощи». По состоянию на 21.10 местного времени район перекрестка на улице Катартал был оцеплен десятками сотрудников милиции, не подпускающих толпу любопытных к месту происшествия. Вызванный взрывом пожар уже был потушен. Милиционеры не отвечали на вопросы о том, что произошло. Разрушений не было видно, но на торце четырехэтажки до самой крыши виднелись следы копоти. По словам жителей близлежащих домов, причиной взрыва послужила утечка газа. Группа женщин сообщила, что вроде бы отсоединился какой-то шланг, и газ стал выходить, скапливаясь в одном из помещений цеха по выпечке лаваша. Это похоже на правду, так как в Ташкенте газовые баллоны почти не используются, тем более на Чиланзаре – достаточно благоустроенном «спальном» районе города. Люди на улице утверждают, что жертв нет. В последнее время это уже как минимум второй крупный взрыв газа в Ташкенте, напоминает AsiaTerra. Первый произошел 23 апреля на первом этаже здания Бизнес-центра «Лабзак» на одноименном массиве в Ташкенте (улица Шайхонтохур, 89). В результате погибла женщина. Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан: В Мары разбился самолет-истребитель, есть жертвы 2014-06-19 10:02 ИА Фергана.Ру Два человека – пилот-инструктор и стажер – погибли во время падения самолета-истребителя военно-воздушных сил Туркменистана, базировавшегося на военном аэродроме Мары-2. Как передает Хроника Туркменистана, авиакатастрофа произошла 6 июня во время тренировочных полетов. По одним данным, истребитель рухнул на жилой дом, стоящий на окраине Мары, по другим – упал в пески недалеко города. Официальные туркменские СМИ об этом происшествии ничего не сообщают. Международное информационное агентство «Фергана» США резко сокращают объем безвозмездной помощи странам Центральной Азии 2014-06-19 10:25 ИА Фергана.Ру США решили существенно сократить объем безвозмездной помощи постсоветским странам Центральной Азии, сообщает Eurasianet со ссылкой на отчет Пентагона. По сравнению с данными за 2012 год помощь Казахстану сократилась с $8,7 млн до $187 тыс, Кыргызстану - с $21,3 млн до $1,2 млн, Таджикистану - с $15,4 млн до $1,1 млн, Узбекистану - с $5,7 млн до $156 тыс. Эта помощь заключалась в предоставлении Министерству обороны США средств на обучение и оснащение стран Центральноазиатского региона в рамках мер по обеспечению безопасности и борьбе с торговлей наркотиками. Судя по сокращению расходов, значимость сотрудничества со странами региона заметно снизилась, вероятно, было принято решение о лишении Центральной Азии приоритетного статуса, что не в последнюю очередь связано с выводом иностранных войск из Афганистана. Тем временем Россия значительно увеличивает военную помощь Кыргызстану и Таджикистану. В частности, в 2012 году Москва объявила о готовности потратить $1,1 млрд на перевооружение армии Кыргызстана, причем не в виде кредитов, а в форме конкретных поставок вооружений, военной техники, оборудования, военной формы и расширения подготовки киргизских военных в российских вузах. Таджикистану Россия решила выделить $200 млн на модернизацию ПВО республики и на ремонт военной техники. Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: В Душанбе вынесен приговор фельдшеру, сломавшему солдату позвоночник 2014-06-19 12:32 ИА Фергана.Ру Суд военного гарнизона Душанбе (Таджикистан) 19 июня приговорил фельдшера воинской части 2026 района Рудаки Усмона Гайратова, который сломал шею солдату Шахболу Мирзоеву, к 9 годам заключения в колонии строгого режима и выплате 8 тысяч сомони ($1632) в пользу государства, сообщает Азия-плюс. В своем последнем слове Гайратов признал свою вину и попросил прощения у родителей Мирзоева. Напомним, инцидент произошел 6 марта 2014 года, когда Шахбол Мирзоев пришел в медсанчасть с жалобой на зубную боль. Когда он проходил мимо группы старших по званию военнослужащих и медперсонала, фельдшер Усмон Гайратов начал его оскорблять и унижать. Шахбол не стал реагировать и попытался быстро пройти мимо старослужащих, однако фельдшер схватил его и с силой перебросил через себя на землю. После удара Шахбол перестал чувствовать тело. Фельдшер и другие очевидцы решили, что солдат их обманывает, и начали резать его ступни лезвием, втыкать иглы в различные части тела, поливать его спину кипятком. Поняв, что Шахбол и в самом деле ничего не чувствует, оставили его в медсанчасти. Все это время Шахбол Мирзоев просил отвезти его в больницу, но это произошло лишь на следующий день. Врачи Национального медицинского центра «Карияи Боло» диагностировали перелом пятого позвоночного диска, повреждение нескольких органов и потерю чувствительности в ногах и руках. Мирзоеву пришлось перенести две сложные дорогостоящие операции в России, семья потратила на лечение Шахбола более одного миллиона российских рублей. Покалечивший его Усмон Гайратов обвинялся по статье 373 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости») и статье 127 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Таджикистана. Также было возбуждено уголовное дело против старшего фельдшера воинской части Гулрухсор Шириновой. Она признана виновной в неисполнении служебных обязанностей, халатном отношении к службе и нарушении уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Приговором суда Ширинова будет в течение полутора лет выплачивать 15 процентов своей заработной платы в пользу государства. Подробнее об истории Шахбола Мирзоева можно прочитать, пройдя по этой ссылке. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан хочет стать страной полиглотов 2014-06-19 15:50 Екатерина Иващенко Последние несколько лет в Кыргызстане не утихали «языковые» скандалы: депутаты парламента то возмущались тем, что чиновники выступают на официальном (русском) языке, то предлагали штрафовать за незнание государственного (киргизского). Потом начали принимать меры по изучению государственного языка - организовали курсы для чиновников, а затем и для журналистов. Правда, с последними не сложилось: по неизвестной причине по завершении первого трехмесячного курса обучения финансирование проекта было прекращено. Далее журналисты сами оплачивали курсы, благо аппаратуру и зал для изучения госязыка правительство им оставило. Следующим шагом стало принятие Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Киргизии на 2014-2020 годы. (Полный текст программы доступен по этой ссылке). Над этим документом работали год, и, по мнению разработчиков, он «получился толерантным»: в программе предусмотрены адекватные сроки для изучения языка и прописана гибкая система оценки уровня владения им. Эту программу назвала современной заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента Кыргызстана Мира Карыбаева на конференции «Общегражданская идентичность: единство в многообразии. Роль СМИ, государства и общества», которая прошла 17 июня в Бишкеке. «Закон «О государственном языке» был принят в 1989 году, затем были приняты две национальные программы по его развитию. Но там было несколько проблем. Первая: они затрагивали только один язык – киргизский. Вторая проблема была в том, что они были написаны языком политиков, а должны быть – [языком] преподавателей. Последняя программа - совершенно новая и тщательно прописывает такие вещи, как создание системы определения уровня овладения госязыком. Уже к 1 сентября будет создан «Кыргызтест», аналог TOEFL», - рассказала Карыбаева. Разработчики программы признают, что вопрос развития государственного языка в языковой политике современного Кыргызстана остается чрезвычайно острым: «Несмотря на активные усилия по поддержке государственного языка, предпринятые в годы суверенности, в настоящее время не наблюдается кардинальных изменений в расширении сфер его использования, прежде всего, в государственном управлении, делопроизводстве и профессиональной коммуникации, а также в системе высшего образования. Несмотря на то, что киргизский язык изучается во всех учебных заведениях республики, им владеет лишь одна десятая часть граждан [из тех], для которых он не является родным. Выпускники киргизских, узбекских, таджикских школ не владеют на должном уровне официальным языком так же, как выпускники русскоязычных школ - государственным языком... В сфере среднего и высшего профессионального образования, науки, СМИ, Интернета, делового и международного общения, а также административного управления преобладает русский язык. В то время как государственный язык используется лишь в сфере школьного образования, художественной литературы, культуры и искусства, СМИ, торговли и общественно-политической жизни, и недостаточно применяется в сферах экономики, образования, науки и в подготовке специалистов». Эти обстоятельства, отмечают разработчики, «определяют основную направленность языковой политики – достижение полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни и выполнение им интегрирующей роли при сохранении языков этносов, проживающих в Кыргызстане, и создание условий для их изучения и развития» с целью формирования нового многоязычного поколения кыргызстанцев, свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также международными языками. Важно, что программа предусматривает сохранение школ с обучением на языках этнических сообществ и выполнение государством обязательств по их финансированию. При этом постепенно увеличится количество предметов, преподавание которых ведется на государственном языке. С 2017 года выпускники школ не с киргизским языком обучения должны будут владеть им на уровне В1. Программа разделена на три этапа. Первый - подготовительный этап (2014–2016 годы), его приоритетные задачи - совершенствование учебно-методических программ и методики обучения, разработка и запуск системы «Кыргызтест», создание аккредитованной сети центров обучения государственному языку, системы стимулов и условий для преподавания на государственном языке на всех уровнях образования, мониторинг процесса пилотирования и выработка плана дальнейшего расширения числа учебных заведений, использующих модели многоязычного образования.

Второй - основной этап (2017–2018) включает развертывание системы сертификации государственных и муниципальных служащих, работников сфер, оказывающих государственные и муниципальные услуги, на знание государственного языка; дальнейшее совершенствование системы многоязычного образования. Третий - корректирующий этап (2019-2020) охватывает спектр вопросов, связанных с функционированием государственного языка как языка межнационального общения, его использованием в социально-значимых сферах общественной жизни, с созданием условий для формирования вертикали непрерывного многоязычного образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее). В ходе реализации программы «будет сформирована система профессионального образования на государственном языке наряду с существующим образованием на официальном и других языках; произойдет формирование научно-образовательного стиля киргизского языка для активного его применения в специальных сферах знаний». В сфере науки будут созданы Национальный корпус киргизского языка (информационно-справочная, полнотекстовая система в электронной форме для научных исследований и обучения языку) и сеть аккредитованных языковых курсов, а также других форм изучения киргизского, русского и иностранных языков, для чего будут широко использоваться интернет-ресурсы. В итоге, к 2020 году будет «создана стройная система обучения государственному, официальному, родному и международным языкам и сформировано новое, многоязычное и конкурентоспособное поколение специалистов». «Киргизскому языку будут учить как средству общения» «Фергана» побеседовала с заместителем председателя Национальной комиссии по государственному языку при президенте Киргизии Алмазом Кулматовым о том, как будет реализовываться программа развития государственного языка. «Фергана»: Это не первая программа по развитию госязыка. В чем недостатки предыдущих? Алмаз Кулматов: За время независимости указами президентов Акаева и Бакиева были утверждены две программы. Они были написаны поверхностно, не предусматривали соответствующих мероприятий и финансового подкрепления, были больше ориентированы на культурно-массовые мероприятия. Но я не отрицаю, что и они сыграли свою роль. Дело в том, что в предыдущих программах акцент был сделан на обучение киргизскому языку как рядовому предмету, а наша программа предусматривает обучение языку как средству общения. Что касается уровней, то А1 и А2 считаются элементарными, В1 и В2 - средними и С1 и С2 - высоким уровнем знания языка. - на реализацию программы собираются потратить 493.660.000 сомов ($9,5 млн). Из них 240 миллионов сомов будут направлены на издание книг. - Да, большая часть денег будет направлена на книги. Например, для каждого уровня владения языком требуется учебно-методический комплекс: словарь, учебник, задачник, рабочая тетрадь. Будут созданы новые учебники по всем предметам. Книг будет много и они будут разные: для носителей языка, для носителей, не знающих свой язык, для тех, у кого киргизский не родной язык. В ближайшие дни будет объявлен конкурс на создание учебников, отбор проведет независимая экспертная комиссия и, надеюсь, в 2015 году уже начнется их апробация. Если учебник окажется хорошим, будем его переиздавать. Мы начнем не с нуля, уже есть новые учебники. Однако мы обеспечены ими лишь на 20 процентов. Немаловажно, что мы сделаем бесплатным доступ к всевозможным электронным версиям книг. Хотя это будет зависеть от желания авторов, кто-то может не захотеть публиковать электронные версии бесплатно. Что касается финансирования, то мы не получим всю сумму сразу. Поэтапно будем обосновывать Минфину необходимость издания той или иной книги, проведения мероприятий и уже по факту нам будут выделять деньги. - Еще 150 миллионов сомов пойдут на развитие обучения языку через Интернет, разработку аудио и видео-курсов. - Сейчас у нас есть только один аудиокурс обучения киргизскому языку - для начинающих. Теперь будем создавать широкий спектр курсов. Остальные деньги пойдут на различные мероприятия. Например, на оплату курсов для госслужащих и других людей, на лингвистические исследования. Вот, к примеру, сейчас у нас нет даже социолингвистической карты, а она нужна в первую очередь. - В программе говорится, что «к 2020 году все руководящие работники органов государственной власти, независимо от их этнической принадлежности, должны овладеть государственным и официальным языком на уровне С1, а также одним из международных языков - на уровне B2». Как будет проходить обучение русскому и иностранным языкам? - По русскому языку также будут создаваться учебники, курсы. Но люди будут овладевать им либо самостоятельно, либо оплачивая обучение на курсах. Что касается международного языка, то изучать его придется самостоятельно. - Программа «предусматривает стабильное сохранение школ с обучением на языках этнических сообществ и выполнение государством обязательств по их финансированию». Что это означает и не противоречит ли это реальности, в которой количество школ для этнических меньшинств сокращается? (О переходе узбекскоязычных школ на киргизский язык обучения можно прочитать здесь). - Все будет зависеть от потребностей этнических групп. Никто насильно не переводит школы на другой язык обучения, родители сами хотят, чтобы их дети учились на киргизском или русском языках. *** Программа, действительно, гибкая. Быстрыми темпами заставить выучить язык, который страна не выучила за более чем 20 лет независимости, невозможно. И понятно, почему не удалось в срок выполнить постановление премьера об обучении чиновников и переводе документооборота на киргизский язык. На это был дан год, который истек в марте 2014 года, но документооборот на государственном языке теперь планируют внедрить лишь в 2017 году, да и язык чиновники еще доучивают. А вот шесть лет на массовое изучение языка - срок вполне реальный. Главное, чтобы программа не застопорилась на каком-то этапе, как это произошло с курсами для журналистов. Чиновники будут ежеквартально отчитываться в ходе выполнения программы, а «Фергана» будет за ним внимательно следить. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Нашли шпиона. Таджикские спецслужбы показывают класс 2014-06-19 16:11 Мария Яновская Сегодня истекают третьи сутки после задержания в Таджикистане исследователя и журналиста Александра Садыкова (другое написание – Содикова). Докторант университета Торонто (Канада), конфликтолог, работающий над темой «Возникающие силы и управление конфликтами в Центральной Азии» по контракту с университетом Exeter (Великобритания), Садыков был обвинен таджикскими спецслужбами в шпионаже. Обвинение и реальность Как объяснил Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана в официальном релизе, «предварительное следствие показало, что Садыков А.И. 10 июня текущего года посредством электронной почты был вызван на встречу с одним представителем зарубежного государства, на связи с которым находился. Во время конфиденциальной встречи в условном месте в городе Душанбе Садыков А.И. получил задание выехать в город Хорог ГБАО и осуществить тайную встречу с гражданином РТ Шерзамоновым Алимом и другими лицами. Во время встречи с Шерзамоновым А. по подготовленному вопроснику, составленному представителем зарубежного государства, носящему разведывательный характер, Садыкову А.И. необходимо было собрать информацию и в письменном виде представить её за определенное денежное вознаграждение». Профессор Джон Хизершоу, научный руководитель Александра Садыкова, спокойно объяснил в интервью «Азии-Плюс», что он, действительно, встречался с Александром и что университет Эксетер заключил контракт с Садыковым: «Университет Эксетер платит ему (Садыкову – ред.) за его исследование по контракту. Я представляю Вам копию этого контракта. Так как я находился до 11 июня в Киргизии, он смог встретиться со мной 11 июня, после моего приезда в Душанбе. При встрече мы обсуждали детали его научной работы по проекту и никаких дополнительных указаний он от меня не получал. По этому проекту мы также проводим научное исследование в Киргизии». Садыкова интересовал конфликт в ГБАО летом 2012 года – и очевидно, что ему нужно было поехать в Хорог и встретиться с очевидцами тех событий. В Хороге Садыков встретился с Алимом Шерзамоновым, лидером памирского отделения социал-демократической партии, не таясь, в центральном городском парке. После чего и был задержан. Либо ГКНБ Таджикистана понятия не имеет, что такое научное руководство исследовательским проектом, т.е. никто из них ни разу самостоятельно не писал ни курсовых, ни дипломов, ни диссертаций или научных работ, либо спецслужбам республики кровь из носу необходимо доказать, что беспорядки в Хороге (как летом 2012 года, так и в мае нынешнего года) спровоцированы внешними силами, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в стране. Другого способа доказать внешний шпионский интерес к Бадахшану, кроме как поймать аспиранта университета Торонто с опросником, составленным профессором Университета Эксетер, спецслужбы Таджикистана не нашли.

По Хорогскому телевидению показали десятиминутный сюжет допроса Садыкова, видимо, предоставленный спецслужбами. Как сообщает Азия Плюс со слов одного из жителей Хорога, из видеозаписи было видно, что Содиков растерян, а его слова срезались и монтировались несколько раз: «Он был немного бледен, растерян и, скорее всего, его заставили что-то говорить. Говорил он на русском. Он рассказал о своей исследовательской работе, которую он проводил как конфликтолог в Хороге. По его словам, он встречался с Алимом Шерзамоновым и тот ему сказал якобы о том, что если в 2012 году бадахшанский народ не верил только силовым структурам, то в 2014 году уже не верит и правительству, и институтам Фонда Ага-Хана, и самому Ага-Хану. Мы сомневаемся, что Шерзамонов мог такое сказать, он сам это тоже опровергает. По записи видно, что кому-то было выгодно, чтобы он сказал, что народ не верит самому Ага-Хану, это было явно смонтировано», - рассказывает житель Хорога. Отметим: что бы ни говорили Садыков или Шерзамонов «о доверии народа к Ага-Хану», это лишь пересказ одного из множества глубинных интервью, которые и должен проводить ученый в рамках проекта и которые потом обобщаются и анализируются. Видеосюжет, предоставленный ГКНБ, ни разу не является доказательством шпионского умысла исследователя. Сергей Абашин, этнолог, исследователь Средней Азии, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге, так прокомментировал «Фергане» ситуацию с задержанием Александра Садыкова: «Исследователь, который изучает современные проблемы в обществе, особенно болезненные и неоднозначные, всегда может оказаться под подозрением, что он будто бы «очерняет» это общество или «шпионит» в пользу каких-то предполагаемых недоброжелателей. Это достаточно типичная ситуация, с которой сталкиваются почти все учёные - и те, которые едут изучать другие страны, и даже очень нередко те, кто работает в своей собственной стране. Не все могут понять, что исследователь обязан разузнавать разные мнения, встречаться с разными информаторами, собирать данные о жизни людей. Но полбеды, если это только непонимание со стороны чиновников и спецслужб, а не сознательное желание что-то скрыть и ввести своеобразную цензуру на изучение неудобных тем. Я всё-таки надеюсь в данной ситуации, что власть Таджикистана быстро разберётся с ситуацией, выпустит Александра и снимет с него все обвинения, а также позволит собственным и иностранным учёным делать свою работу, конечно, при соблюдении всех формальных правил. Это во всех отношениях будет только на пользу таджикскому обществу». ОБСЕ, правозащитники и коллеги требуют освободить Садыкова ОБСЕ направила запрос правительству Таджикистана с требование предоставить информацию о Садыкове – журналисте и представителе британского Университета Эксетер. Как сказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, «я обеспокоена тем, что ни его семья, ни его друзья сейчас не знают, где он находится. Я написала властям Таджикистана, требуя предоставить информацию о местонахождении Садыкова и обстоятельствах его исчезновения». Напомним, что ранее Александра Садыкова призвали освободить Freedom House, его научные руководители и выпускники и студенты Таджикистана, учившиеся в иностранных вузах. Подписать петицию в защиту Александра Садыкова с требованием немедленно освободить его можно здесь. Специальный сайт, созданный в защиту ученого, расположен по адресу Freesodiqov.org. Вернуть Таджикистан на карту мира Александру Садыкову 31 год, он женат, и у него маленькая дочка Эрика. Гражданин Таджикистана, он проживает в Канаде и пишет диссертацию в университете Торонто. Одновременно Александр Садыков сотрудничает с Университетом Эксетер (Великобритания). Больше десяти лет Александр проработал в Таджикистане некоммерческих и гуманитарных организациях, в том числе международных.

Как рассказали «Фергане» друзья Александра, с 2009 по 2011 годы он проработал специалистом по связям с общественностью Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане и отвечал за проведение информационных кампаний, направленных на защиту прав детей, предоставление им социальной и гуманитарной помощи. Так, в 2010 году он руководил просветительской кампанией, связанной с вакцинацией детей против полиомиелита. Тогда было привито почти три миллиона детей до 15 лет. В 2006-2007 годах Александр работал в отделе информации и работы со СМИ таджикского офиса ОБСЕ, потом преподавал курс Международные отношения в Российско-Таджикском славянском университете. В 2004-2006 гг. работал программным ассистентом Национального демократического института (NDI), в 2002-2003 гг. – в Ассоциации общественных организаций по социальному партнерству и развитию. Александр вел собственный блог Tajikistan Monitor и блог в Global Voices. Все его тексты посвящены Таджикистану и странам Центральной Азии. Вот фрагмент одной из его колонок, посвященной необходимости возвращения Таджикистана в поле зрения западных стран: «Несколько лет назад я работал в отделении ООН в Душанбе. Моя начальница часто мне говорила, что главная ее задача была – «нанести Таджикистан на карту мира». Она жаловалась, что люди и различные организации на Западе готовы финансировать благотворительные проекты, но неохотно дают деньги в Таджикистан – в основном из-за того, что большинство из них понятия не имеет, реальная это страна или нет. С тех мало что изменилось. Поэтому я понимаю, почему Таджикистан посылает горсть спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Сочи. И хотя у них нет ни малейшего шанса на победу, они отправляют в Сочи именно для того, чтобы «вернуть Таджикистан на карту мира» (а также чтобы оправдать поездку туда президента Таджикистана). Миллионы людей во всем мире смотрели церемонию открытия Олимпиады. И на этой церемонии, когда под своими национальными флагами идут сборные различных стран, Таджикистан получил возможность рассказать миру, что он существует». Александр Садыков тоже работал для того, чтобы вернуть Таджикистан на карту мира, - ради прихода в республику гуманитарной и финансовой помощи. К сожалению, и спецслужбы делают все возможное, чтобы Таджикистане узнали во всем мире – как о республике, где понятия не имеют, что такое научная работа, где процветает параноидальная шпиономания и куда теперь побоятся ехать исследователи. Пока статья готовилась к печати, из Таджикистана пришла информация, что дома у Александра прошел обыск, изъят компьютер. К сожалению, подтвердить эту информацию пока не удается. «Фергана» продолжает следить за развитием событий. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» Иран: Суд приговорил кинорежиссера-правозащитницу к пяти годам тюрьмы 2014-06-19 16:37 ИА Фергана.Ру  Махназ Мохаммади Мохаммади отрицала связь с Би-би-си, которую в Иране считают шпионской организацией. По мнению режиссера, ее наказывают за правозащитную деятельность. «Я никогда не сотрудничала с Би-би-си, и ни один из моих фильмов никогда не транслировался этой компанией, - сообщила ранее в июне Мохаммади правозащитной организации IranHumanRights.org (ICHRI). – Меня также обвинили в связях с англоязычной редакцией «Аль-Джазиры», немецкими и американскими СМИ, Радио Франс Интернасьональ и «Голосом Америки». По ее словам, следователь требовал от нее признания в получении денег от персидской службы Би-би-си за работу против интересов Исламской Республики Иран, «но так как я никогда не делала этого и вообще не имела никаких связей с Би-би-си, я не согласилась признавать. Следователь не смог найти никаких доказательств против меня. В конце концов, он сослался на мой документальный фильм «Travelogue», который в 2006 году получил награду иранского кинофестиваля, и использовали его против меня в качестве доказательств»,- рассказала Мохаммади. Она добавила, что судья заявил ей: «Вы не заслуживаете того, чтобы дышать воздухом Исламской Республики Иран». «Он велел мне отправиться к своим лицемерным зарубежным друзьям. Адвокаты пояснили мне, что таким образом судья выразил желание, чтобы я покинула страну». Однако ближайшие пять лет ей придется провести в иранской тюрьме. По данным РИА Новости, Махназ Мохаммади является соратницей опального иранского режиссера-оппозиционера Джафара Панахи, в настоящее время отбывающего наказание в тюрьме. Она является автором шести фильмов, наиболее выдающимся из них признана картина «Женщины без тени», за которую она получила ряд наград как в Иране, так и за рубежом. Международное информационное агентство «Фергана» Власти Таджикистана и Афганистана развеивают страхи о безопасности границы 2014-06-19 18:09 IWPR Власти Таджикистана и Афганистана развеивают страхи о том, что вывод войск НАТО в конце года создаст угрозы безопасности для общей границы между этими странами. Правительство Таджикистана долго пыталось контролировать движение через границу с Афганистаном протяженностью 1300 километров, но этим попыткам препятствует труднопреодолимая местность, недостаток финансирования и повсеместная коррупция. Торговля наркотиками уже сейчас является дестабилизирующей силой в Центральной Азии, а таджикская граница является одним из маршрутов транспортировки афганского героина в Кыргызстан и далее в Казахстан и Россию. Также существует обеспокоенность угрозой, которую представляют исламские боевики. Хотя многие аналитики согласны с тем, что амбиции движения «Талибан» ограничены Афганистаном, но есть другие группы, которые считаются риском для стабильности в регионе. По словам экспертов, боевики из Центральной Азии на севере Афганистана могут использовать отъезд войск НАТО в свои страны, финансируя операции посредством наркотрафика. Основное беспокойство вызывает Исламское движение Узбекистана (ИДУ), которое заполонило Кыргызстан и Узбекистан в 1999 и 2000 годах перед тем, как перебазироваться на северо-запад Пакистана после того, как режим Талибана был свергнут вторжением США в 2001 году. В прошлом году появились сообщения о том, что боевики из этой группы собрались у границы с Таджикистаном, и ИДУ и Талибан взяли на себя общую ответственность за ряд терактов в Афганистане. Некоторые жители из приграничных районов Таджикистана говорят, что боятся за будущее. «Я боюсь, потому что сейчас, как мы видим, граница не слишком закрыта, - говорит Малика Хафизова из юго-западного Шуробадского района Таджикистана. - А когда граница не на замке, в нашу страну могут проникнуть террористические группы, и это может привести к нестабильности. И без того сейчас мы уже видим, как со стороны Афганистана к нам через границу иногда проникают какие-то незаконные группы и устраивают перестрелку на таджикской стороне». Люди по обе стороны границы, участвующие в торговле наркотиками, и Хафизова отметили распространенное явление, когда в заложники брали местных таджиков и конфисковали скот до тех пор, пока не будут возвращены долги, связанные с наркоторговлей. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В марте Европейский союз и правительство Японии организовали в Душанбе конференцию по методам улучшения пограничного контроля, приграничному сотрудничеству и мерам противодействия наркоторговле с участием Таджикистана и Афганистана. Эркин Таджибаев, представитель проекта «Управление границами в северном Афганистане», финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН, рассказал в интервью IWPR, что международное сообщество озабочено будущими угрозами терроризма, наркотрафика, организованной преступности и коррупции. «Вывод сил коалиции уже начал реализовываться поэтапно, - говорит он. - Войска коалиции уходят и передают свои функции местным афганским властям. Пока я не вижу особых угроз для Таджикистана, поскольку сейчас в Афганистане предстоят выборы нового президента. И, исходя из того, кто придет к власти, там предстоит борьба за сферы влияния». Подчеркнув долгосрочную проблему исламистских мятежников, он добавил: «Опасность для Таджикистана кроется в проникновении на территорию страны тех группировок, которые сейчас базируются в Афганистане. Это, собственно, те, кто ушел от нас [из Центральной Азии] на ту сторону - боевики ИДУ, Аль-Каиды». По его словам, граница безопасна, хотя особенности местности усложняет контроль: «Собственно, со стороны Таджикистана граница, как охранялась, так и охраняется. Все те погранзаставы, которые были тогда, когда их охраняли российские пограничники, остались и действуют. Некоторые заставы отремонтированы и переоснащены новым оборудованием. Трудность для охраны представляют сложные горные рельефы, которые невозможно отследить». Таджикский пограничник, пожелавший остаться неназванным, рассказал IWPR, что большинство проблемных участков границы находятся в Шуробадском направлении, в районе Хамадони и Пянджа – все относительно низменные рельефы на реке Пяндж/Амударья, которая образует границу. «Но боеспособность наших пограничников высока. Мы готовы отразить любое нападение», - добавил он. Дальше на восток граница между двумя Бадахшанскими областями Таджикистана и Афганистана проходит по более гористой местности и уже многие годы ее трудно контролировать. Муродхусейн Алиёров, руководитель Бадахшанского отделения Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, сообщил IWPR в 2011 году, что, в частности, местность в Ишкашимском районе стала основным маршрутом для контрабандистов героина из Афганистана. На западе проходит узбекско-таджикская граница, состоящая из равнинной полупустыни. В Узбекистане более сильные силы безопасности, чем в Таджикистане, но страны не сотрудничают по вопросам пограничного контроля. В конце мая Вашингтон отметил, что, несмотря на то, что боевые действия завершатся в декабре 2014 года, около 10 тысяч американских солдат останутся в Афганистане. Алиакбар Абдуллаев, таджикский сотрудник правоохранительных органов в отставке, сказал в интервью IWPR, что это обнадеживающая новость. «Как вытекает из последних заявлений президента США Барака Обамы, в текущем году они не намерены выводить войска коалиции из Афганистана. И пока там будет присутствовать эта сила, будет присутствовать и противовес Талибану, - говорит он. - Однако в случае, если войска западной коалиции покинут территорию Афганистана, то те террористические организации, чьи лагеря базируются в северном Пакистане, движения Талибан, Исламское движение Узбекистана и другие, которые очень агрессивные и у которых давно стоит целью создание Исламского Халифата, в том числе и на территории Центральной Азии, то это создаст, конечно, опасности и угрозы для всех соседних стран Центральной Азии». «Грандиозные планы по созданию Халифата, если выведут войска НАТО и в Афганистане не сложится мирный процесс, могут представлять опасность для наших стран. Потому что, как мы знаем, все эти террористические организации, звенья одной цепи и хорошо финансируются», - продолжил он. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ? Однако некоторые жители приграничных районов настаивают на том, что они не обеспокоены будущим выводом войск НАТО из Афганистана. «Я, как житель приграничного района Таджикистана, не чувствую никаких угроз и опасностей. Потому что и до того, как в Афганистан пришли американцы, мы жили бок о бок с ними [афганцами] спокойно, - говорит Худоназар Навджувонов, проживающий в Рушанском районе восточной Горно-Бадахшанской области Таджикистана. - И теперь, когда они уйдут, я уверен, ничего не будет. Я был свидетелем, когда несколько лет у власти были талибы, мы никаких угроз и опасностей не видели от них. Наоборот, тогда все было спокойнее. Оборот наркотиков был меньше, а с приходом американцев наркотрафик увеличился». Азим Дилбаров, житель Дарвазского района Бадахшана, тоже не беспокоится. «Нет, я не боюсь. По нескольким причинам. Первая причина - потому что на протяжении всей истории ни разу не было никакого нападения с юга на таджикскую границу. И всегда эта сторона была убежищем для таджикских народов, особенно на протяжении последних 100 лет, - сказал он, ссылаясь на беженцев из Афганистана во время гражданской войны 1992-1997 годов. – Второе: сегодня сам Афганистан имеет силу защитить собственные границы от разного рода экстремистских групп». Риски безопасности, которые могут наступить вслед за выводом войск, долгое время обсуждаются российскими СМИ, которые особо подчеркивают уязвимость стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Москва не желает, чтобы США возглавили международные мероприятия против наркоторговли, чувствуя, что ее близкие связи с государствами Центральной Азии означают, что она стоит перед большей угрозой от наркотрафика, и поэтому должна сама возглавить борьбу с наркотиками. Однако, по словам Дилбарова, предположения СМИ об угрозах вывода войск НАТО ничем не обоснованы. «А те прогнозы, которые делают разные СМИ о последствиях вывода натовских сил, что якобы имеются угрозы безопасности Таджикистану, это дело рук тех сил, которые хотят реализовать в Таджикистане свои планы и помешать нашей независимости», - говорит он. Сославшись на натянутые отношения с соседним Узбекистаном, он добавил: «Нам нужно опасаться нападения не с юга, а с запада». Некоторые наблюдатели утверждают, что официальные лица Таджикистана в прошлом преувеличивали возможные угрозы в надежде увеличить военную помощь от России, США и международных организаций. «Честно говоря, в ту пропаганду, которую ведут некоторые СМИ и силовые структуры, что, якобы, с выводом войск НАТО из Афганистана будет хуже в Таджикистане, существуют какие-то опасности, я не верю, - говорит Абдунаим Солехов, житель приграничного Пянджского района. - Думаю, эти слухи специально распускаются определенными кругами, которые хотят показать опасность всему миру и особенно тем донорским организациям на Западе, которые финансируют борьбу против терроризма и экстремизма и каждый год выделяют на это большие суммы. Возможно, таким образом они хотят получить эти средства. Посмотрите, когда талибын несколько лет были у власти, они ни разу не совершили нападения на нас, таджиков. Не было ни одной атаки на нашу границу». «Опасности не чувствую, потому что после вывода войск НАТО из Афганистана они [воюющие группировки в Афганистане] какое-то время будут разбираться между собой. Будут усиливаться конфликты между национальностями, и им будет не до нападений на чужие территории. Частично сохраняется опасность нападений экстремистских группировок, таких как ИДУ, но в целом, никакой тревоги я не ощущаю», - сказал Саъди Кадамов из Кумсангирского района. Со своей стороны официальные лица Афганистана заявили, что сами могут обеспечить безопасность со своей стороны границы. Мохаммад Заман Мамазай, начальник полиции северных зон афганской границы, принявший участие в душанбинской конференции, рассказал в интервью IWPR, что ситуация в районах, находящихся к югу от таджикской границы, стабильно спокойная. «Здесь никогда не было никаких серьезных боевых столкновений, - говорит он. - Но даже если возникнет такая опасность, я заверяю своих таджикских братьев, что наших собственных сил вполне хватит, чтобы предотвратить любой незаконный переход этой границы». Сафир Мохаммад Сапаи, пресс-секретарь пограничных сил Афганистана, рассказал IWPR, что обеспокоенность безопасностью является лишь пропагандой. «Пограничные войска хорошо обеспечены и наши силы хорошо оснащены и обучены за прошедшие десять лет, поэтому мы можем обеспечить безопасность на всех границах нашей страны. Обеспокоенность Таджикистана не целесообразна», - сказал он. По словам Сапаи, иногда возникают проблемы, но они исходят с таджикской стороны границы, и афганские силы безупречно отвечают на такие инциденты. «Мы арестовывали террористов, имеющих таджикское, узбекское и чеченское [т.е. российское] гражданство, и они пересекали таджикскую границу с Афганистаном», - говорит он. Саед Сарвар Хуссаини, пресс-секретарь губернатора провинции Кундуз, согласился с тем, что обеспокоенность Таджикистана необоснованна. «Выход иностранных сил не повлияет на нас, - заявил он IWPR. - Уже год как афганские силы взяли на себя ответственность за безопасность на границе. С момента передачи контроля безопасность в провинции становится лучше. Даже когда в провинции присутствовали зарубежные войска, афганцы отвечали за безопасность границы, поскольку иностранцы не вмешивались в эту сферу». «Мы хотим уверить соседние страны в том, что они не столкнутся с проблемами с афганской стороны, - добавил он. - Мы хотим получить от них взаимные гарантии». |

| В избранное | ||