| ← Октябрь 2012 → | ||||||

|

2

|

4

|

5

|

7

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

9

|

|||||

|

15

|

21

|

|||||

|

29

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Центральная Азия: Военный баланс

|

Центральная Азия: Военный баланс 2012-10-09 21:05 Михаил Калишевский Совсем недавно президент Узбекистана Ислам Каримов, явно имея в виду разногласия между центральноазиатскими странами по проблеме строительства Рогунской ГЭС и ряда других гидроэнергетических объектов, заявил, что «водные ресурсы могут стать проблемой, вокруг которой обострятся отношения». Более того, подчеркнул Каримов, «все может усугубиться настолько, что это может вызвать (...) войну». Впрочем, большинство экспертов к возможности возникновения масштабного вооруженного конфликта между какими-либо центральноазиатскими странами отнеслись весьма скептически. Основная угроза стабильности в Центральной Азии, как полагают многие обозреватели, коренится не в межгосударственных разногласиях по «водной» или по какой-нибудь другой проблеме, а в тяжелой социально-экономической и политической ситуации, сложившейся внутри самих центральноазиатских государств. Заявление же Каримова расценивается как пропагандистский шаг, призванный создать негативную атмосферу вокруг поддержки известных гидроэнергетических проектов в Киргизии и Таджикистане со стороны России. Тем не менее, сегодняшняя Центральная Азия – это настоящий клубок противоречий (экономических, экологических, этнических, религиозных, территориальных и прочих), и вряд ли можно дать стопроцентную гарантию, что у политической элиты ряда стран не возникнет желания разрешить эти противоречия самым «простым» способом, то есть, вооруженным путем. К тому же геополитическое и геоэкономическое значение Центральной Азии возрастает, можно сказать, с каждым днем. Она все больше превращается в поле для новой «Большой игры» (по аналогии с «Большой игрой» между Российской и Британской империями в XIX веке). Частью этой «игры», причем далеко не последней по значению, является соперничество в области военно-технического сотрудничества. От того, кто станет основным партнером в этой области для той или иной страны региона, в значительной степени зависит соответствующий геополитический «расклад». Следовательно, состояние и перспективы развития вооруженных сил постсоветских государств Центральной Азии не могут не привлекать пристального внимания наблюдателей. Особенности национального военного строительства После распада СССР и образования на территории бывшей советской Средней Азии пяти новых независимых государств почти вся советская боевая техника и вооружение, оказавшиеся к тому времени на территории этих стран, за исключением ядерного оружия и стратегических ракет, стали основой для создания национальных вооруженных сил новых независимых республик. Исключением являлся лишь Таджикистан, который не получил в наследство практически ничего из вооружения бывшей советской армии. Вместо этого, в условиях развернувшейся в республике кровавой гражданской войны министерство обороны России взяло под контроль дислоцированную в Душанбе 201-ю мотострелковую дивизию (в настоящее время 201 военная база России в составе Центрального военного округа РФ). Фактически в российское подчинение был переведен и крупный контингент советских пограничных войск, который в дальнейшем комплектовался российским офицерским составом и таджикскими призывниками. Собственно вооруженные силы Таджикистана, в отличие от армий других центральноазиатских стран, созданных на основе Среднеазиатского и Туркестанского военных округов, «выросли» из вооруженных формирований Народного фронта, то есть из разрозненных боевых отрядов, возглавляемых полевыми командирами. На территории региона оказалось совершенно избыточное количество советского оружия и техники. И если сначала, реализуя свои суверенные права на долю военного имущества СССР, лидеры новых государств стремились заполучить как можно больше вооружений, то через пару лет стало ясно, что всего этого оружия чудовищно много, и молодые национальные армии просто не могут его «проглотить». Вернее, они не знали, как им распорядиться, потому что такое количество вооружений явно превышало потребности и возможности создаваемых вооруженных сил. К тому же расходы по охране и поддержанию в нормальном состоянии огромных арсеналов легли непосильным бременем на бюджеты, а часть этого имущества стала представлять собой прямую угрозу населению близлежащих населенных пунктов. (И до сих пор представляет, как показали недавние катастрофические взрывы на военных складах в Туркмении и в Узбекистане.) Ударными темпами была проведена инвентаризация военного имущества, на основе которой и формировались новые арсеналы. И несмотря на то, что в каждой из стран данный процесс имел свои особенности, все же в основу его были положены схожие принципы. Так, с учетом реальной численности вооруженных сил в каждой из республик были сформированы две группы вооружений. Одна – учебно-боевая, которая использовалась для подготовки личного состава. Вторая – боевая, которая хранилась на территориях воинских частей и которая должна была использоваться в условиях военного конфликта. Определенная часть вооружений была разобрана на запчасти и определена на хранение с целью дальнейшего использования при необходимости ремонта или замены частей идентичного вооружения. То, что было лишним, продавалось в другие страны, а то, что уже было непригодно к использованию, подлежало уничтожению. Немного позже, когда советское оружие устарело как морально, так и физически, остро встал вопрос о проведении ремонта и модернизации данной техники, а также о необходимости закупок более современного вооружения. Практически во всех странах региона были проведены и продолжают проводиться военные реформы. И это естественно, ведь доставшаяся ценнтральноазиатским государствам в наследство от СССР военная инфраструктура и система командования совершенно не соответствовала новым реальностям. Поэтому в каждой из стран была создана собственная инфраструктура и система командования, проведена передислокация войск, разработана военная доктрина, призванная отвечать новым военно-политическим условиям и национальным интересам независимых государств, по крайней мере, в понимании этих интересов правящими элитами. Безусловно, каждая из молодых национальных армий столкнулась и продолжает сталкиваться со сложнейшей проблемой нехватки квалифицированных офицерских кадров и военно-технических специалистов, вызванной массовым оттоком из бывшей советской Средней Азии офицеров и специалистов «европейского происхождения». Для решения этой проблемы в каждой республике был создана национальная система военного образования. Первопроходцем в этом деле выступил Узбекистан, где в 1995 году была образована Академия Вооруженных сил Республики Узбекистан (первая в Центральной Азии), которая предназначена для подготовки командного состава для всех силовых структур страны. Однако возможности национальных военных учебных заведений все-таки ограничены, а поэтому в рамках программ двустороннего и многостороннего международного военного сотрудничества тысячи офицеров и кандидатов в офицеры из стран Центральной Азии прошли и проходят подготовку в России, Украине, Белоруссии, а, начиная с середины 90-х годов, еще и в США, Турции, Германии, Великобритании, Франции, других странах НАТО, а также в Китае и Индии. И все-таки «кадровая проблема» своей остроты не потеряла, особенно для армий Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана. В целом же военные преобразования в странах Центральной Азии во многом ограничивались и ограничиваются реорганизацией уже существующих подразделений путем их трансформации (слияния/разделения). Хотя у каждого центральноазиатского государства опять же имеется своя специфика в этой области, но и здесь у всех можно обнаружить много общего. В структурном плане наиболее важным преобразованием можно считать отход от советской дивизионной модели и переход на бригадную основу комплектования, более характерную для армий НАТО. В наибольшей степени в этом направлении продвинулся Казахстан, где с 2000 по 2003 год был полностью осуществлен переход на бригадную основу. Несколько позже аналогичный переход был реализован и в армии Узбекистана. Другим более-менее общим «трендом» для развития вооруженных сил всех центральноазиатских стран стало формирование мобильных сил немедленного реагирования, призванных находиться в готовности к оперативному развертыванию на угрожаемых направлениях и территориях - как для усиления защиты границ в приграничном конфликте любого масштаба, так и для антитеррористических операций (и, естественно, контрповстанческих действий). В Казахстане, например, появились «Аэромобильные войска». В их состав вошли десантно-штурмовые части. В принципе, новый род войск фактически является теми же самыми ВДВ, но с некой претензией на модернизацию. В Узбекистане были сформированы «Силы специального назначения», созданные на базе ряда спецподразделений бывшей советской армии. В Кыргызстане появились «Силы немедленного реагирования», в состав которых вошли мобильные отряды специального назначения министерства обороны, МВД, МЧС, Национальной гвардии и службы безопасности. Таджикистан также внес свой вклад: в 2003 году там были образованы Мобильные войска, укомплектованные десантными и горнострелковыми подразделениями. Надо сказать, что в Центральной Азии вообще появилась самая настоящая мода на разнообразные и довольно многочисленные спецназы с «крутой» символикой, спецснаряжением и камуфляжем, который, однако, не может закамуфлировать тот факт, что одна из главных функций этих подразделений имеет чисто полицейский характер – поддержание «законности и порядка», «стабильности» и так далее. Разве что Туркменистан является единственной страной региона, которая не стала переименовывать свои войска в соответствии с веяниями времени и моды, но и там, по некоторым данным, предпринимаются попытки проведения аналогичных военных реформ. Вместе с тем, несмотря на все преобразования, армии центральноазиатских государств во многом продолжают напоминать советскую армию со всеми присущими ей «родимыми пятнами», включая пресловутую дедовщину. Основой для комплектования национальных армий по-прежнему остается всеобщий призыв, который тоже не утратил присущей советским временам «специфики». Лишь в Казахстане и Кыргызстане контрактники составляют заметную часть военнослужащих. А вот в Туркмении и в Таджикистане с начала «нулевых» годов институт контрактной военной службы и вовсе был ликвидирован. Стоит, правда, отдельно отметить Узбекистан, который является одним из немногих государств, где в армию берут по конкурсу. По заявлениям официальных лиц, служить в вооруженных силах этой страны стало престижно. Это, якобы, обусловлено, во-первых, высоким уровнем самих вооруженных сил. Во-вторых, предоставляемые государством льготы для военнослужащих являются существенной помощью их семьям. В-третьих, армия для многих молодых людей стала хорошим трамплином для дальнейшей трудовой деятельности, как в государственных органах, так и в негосударственных структурах. Повторим, что это официальная трактовка существующего положения. Военные расходы центральноазиатских государств постоянно растут, что позволяет говорить о милитаризации региона. Но если сравнивать военные расходы отдельных стран, сразу выявятся совершенно разные «весовые категории». Так, по данным лондонского International Institute for Strategic Studies (IISS), военные расходы Казахстана и Узбекистана сегодня составляют по 1,4 млрд долларов в год, что в 20 раз больше, чем военный бюджет Таджикистана и в 45 раз — Киргизии. На оборону Туркмении, согласно официальным данным, идет 1,5 процента расходной части бюджета - порядка 130 млн долларов. Однако, по альтернативным подсчетам, на оборону и безопасность Туркмения тратит не менее 500-600 млн долларов в год. Надо сказать, что все доступные данные по военному потенциалу стран Центральной Азии носят весьма приблизительный характер – режим секретности в большинстве центральноазиатских стран мало чем отличается от советского, и определить с достаточной точностью, скажем, число единиц и уровень боеспособности того или иного вида боевой техники, находящейся на вооружении, достаточно сложно. Мы будем, в основном, ссылаться на данные уже упоминавшегося британского IISS, опубликованные в его авторитетном ежегодном издании The Military Balance. Казахстан При общей численности личного состава в 70 тысяч человек армия Казахстана делится на три вида вооруженных сил: Сухопутные Войска (47.000), Силы Воздушной Обороны (20.000) и ВМС (около 3000). В свою очередь, сухопутные войска подразделяются на отдельные рода войск (Аэромобильные войска, Ракетные войска и Артиллерия, Тыл и Специальные войска (инженерные войска и войска РХБ защиты). Дополнительные военизированные формирования включают в себя войска четырех ведомств - МВД (Внутренние войска – 25.000), Комитета национальной безопасности (Пограничные войска – 15.000), Управления делами президента (Республиканская гвардия - 2000), МЧС (1500). Как уже отмечалось, армия Казахстана переведена на бригадную структуру. Всего имеется десять отдельных мотострелковых бригад и шесть бригад в аэромобильных войсках. (Три отдельные десантно-штурмовые бригады, одна мотострелковая, КазБриг - миротворческая бригада, подготовленная по стандартам ООН, и одна бригада специального назначения. Именно из состава аэромобильных войск должен выделяться казахстанский контингент для Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ). Кроме того, сформированы реактивная артиллерийская бригада, три зенитно-ракетные бригады, пушечная артиллерийская бригада и отдельная инженерно-саперная бригада. Внутренние войска тоже переведены на бригадную основу и организационно состоят из семи соединений. В последние годы полностью расформированы специальные моторизованные воинские части ВВ, а функции охраны общественного порядка возложены на воинские части оперативного назначения, которые ежедневно патрулируют улицы 17 крупных городов Казахстана. Республиканская гвардия, подчиненная лично президенту, состоит из двух бригад (в Астане и в Алма-Ате) и трех отдельных батальонов (церемониального, учебного и снабжения). На вооружении вооруженных сил Казахстана находится более 2,2 тысяч БТР и БМП, порядка 980 танков (главным образом, Т-72 и Т-62), около 2,5 тысяч орудий и минометов (в том числе 150 122-мм и 152-мм САУ), 147 РСЗО («Град», «Ураган», «Смерч»), 12 пусковых установок тактических ракет «земля-земля» («Точка»). Силы Воздушной Обороны Казахстана располагают 280 боевыми самолетами (фронтовые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, перехватчики МиГ-31 и МиГ-25, истребители-бомбардировщики МиГ-27, учебно-боевые самолёты L-39), а также примерно 300 вертолетами различного назначения (Ми-24, Ми-8, Ми-17, Ми-26). Ряд экспертов считает ВВС Казахстана лучшими по уровню подготовки среди стран СНГ - средний налет на одного летчика свыше 100 часов (в странах НАТО 160—180 часов, в Китае 60-70 часов). По некоторым данным, это высший показатель в СНГ. На вооружении частей ПВО имеются установки С-300. В состав ВМФ входят Каспийская флотилия, бригада морской пехоты и береговая артиллерия. До 2004 года Казахстан располагал лишь несколькими катерами и одним сторожевым кораблем. Позднее Украина продала ему несколько катеров типа «Гриф» и четыре патрульных катера типа «Калкан». Сейчас имеется 16 патрульных катеров, два тральщика, два гидрографических катера. В Актау и Атырау находятся аэродромы базирования морской авиации (вертолеты Ми-8, Ми-2). В 2006 году из Южной Кореи поступили три артиллерийских катера типа «Sеa Dоlphin». Четыре десантных катера передали Казахстану ВМС США. Планируется покупка в России шести ракетно-артиллерийских кораблей проекта 21632 «Торнадо». В 2012 году в Уральске на воду спустили ракетно-артиллерийский корабль «Казахстан» водоизмещением около 250 тонн. Корабль оснащается ракетно-артиллерийским вооружением, современными средствами связи, навигационным и штурманским вооружением. Узбекистан Вооруженные силы Узбекистана общей численностью в 50-60 тысяч человек подразделяются на Сухопутные войска (40.000), ВВС и Войска ПВО (15.000), Силы специального назначения (2000) и Национальную гвардию (1000). Сухопутные войска имеют один танковый корпус, десять моторизированных, одну легкую горную, одну воздушно-десантную, три воздушно-штурмовые и четыре инженерные бригады. ВВС - семь авиационных и вертолетных полков. Силы специального назначения были сформированы на базе действовавшей в советское время 15-й бригады специального назначения, 459-й отдельной роты специального назначения, а также учебного полка специального назначения (в полку проходили подготовку военнослужащие, отправлявшиеся в Афганистан). Свою помощь в подготовке спецподразделений Узбекистану оказывали Германия, Великобритания, Италия и Турция. Но наиболее активно с Узбекистаном в данном направлении сотрудничали США (до середины «нулевых» годов) и Россия (в 2005–2010 годах). По официальным оценкам, особая система подготовки подразделений Сил специального назначения, а также оснащенность современными видами вооружения делают их мобильными, готовыми выполнить задачи по локализации вооруженных отрядов, незаконно проникших на территорию Узбекистана. Национальная гвардия имеет в своем распоряжении одну бригаду, ее подразделения защищают стратегические базы и объекты. На вооружении сухопутных войск Узбекистана состоят 340 танков Т-62, Т-64, Т-72 (по некоторым данным, около 2000 танков находятся на хранении), 700 БТР и БМП, свыше 500 орудий (в том числе около 140 САУ), 108 РСЗО («Град», «Ураган»), пять пусковых установок тактических ракет «земля-земля» («Точка»). ВВС Узбекистана насчитывают порядка 140 боевых самолетов. Среди них фронтовые бомбардировщики Су-17 (10 единиц) и Су-24 (23), штурмовики Су-25 (20), многоцелевые истребители Су-27 (25) и МиГ-29 (60). Группировка армейской авиации располагает примерно 40 вертолетами боевой поддержки Ми-24 и транспортных Ми-8. На вооружении ПВО около 50 зенитно-ракетных комплексов, в том числе системы С-200. Туркменистан Собственно вооруженные силы Туркменистана, то есть войска и силы, подчиняющиеся министерству обороны, насчитывают порядка 25 тысяч человек. Однако с учетом специализированных производственно-обслуживающих формирований, занятых в гражданском секторе экономики (руководство ими осуществляет управление специальных формирований генштаба), их общую численность можно оценить примерно в 50 тысяч человек. Вооруженные силы состоят из Сухопутных войск (примерно 20.000), ВВС и ПВО (до 4000) и ВМС (до 2000). Кроме того, имеются формирования МВД (27.000, включая внутренние войска), Государственной пограничной службы (около 15.000), Комитета национальной безопасности и Службы охраны президента (2500 - 4000). В туркменской армии начался переход с дивизионной системы на бригадную, и в настоящее время сухопутные войска имеют смешанную структуру. Однако соединения в большинстве своем являются кадрированными: они полностью комплектуются личным составом только при мобилизации. Из-за устойчивости родоплеменных традиций в туркменском обществе комплектование вооруженных сил призывниками производится на основе принципа экстерриториальности, а командный состав (включая высший) подвергается частой ротации, а то и репрессиям. Тем самым руководство страны не допускает возникновения потенциально опасных для себя связей между личным составом и населением конкретной местности, поскольку они принадлежат к разным племенным группам. Впрочем, сохраняющиеся родоплеменные и клановые противоречия, в той или иной мере свойственны и другим армиям постсоветской Центральной Азии. В соответствии с установками правящего в Ашхабаде режима, взят курс на продовольственное самообеспечение вооруженных сил, а боевая подготовка личного состава сведена к минимуму. В производственно-обслуживающих формированиях она вряд ли вообще имеет место. По мнению ряда специалистов, туркменская армия занята не столько боевой подготовкой, сколько принудительным трудом в различных отраслях народного хозяйства. Как заявлял в свое время сам Туркменбаши, до трети всех призывников отправлялось на работу в гражданские организации. Вряд ли что-нибудь принципиально изменилось после смерти Ниязова в 2006 году. В настоящее время проблему нехватки квалифицированных специалистов пытаются решать за счет подготовки национальных офицерских кадров в собственных и зарубежных военно-учебных заведениях, однако профессионализм основной массы офицеров-туркмен оценивается весьма низко, особенно в специальностях, связанных с эксплуатацией сложной военной техники. На вооружении частей и подразделений сухопутных войск состоит до 680 танков Т-72 и порядка 10 Т-90, около 2000 БМП и БТР, около 500 единиц артиллерии калибром свыше 100 миллиметров, 120 РСЗО и 10 пусковых установок оперативно-тактических ракет. ВВС насчитывают свыше 120 боевых самолетов (в том числе 22 МиГ-29, 43 Су-25, 65 Су-17) и 28 вертолетов. Какая часть всей этой боевой техники боеспособна – определить трудно. Число летчиков туркменских ВВС, способных в полном объеме выполнять боевые задачи, крайне невелико. До недавнего времени в туркменских вооруженных силах имелись лишь несколько пилотов «коренной» национальности. В 2009 году количество летчиков, способных в полном объеме выполнять боевые задачи, оценивалось рядом экспертов в 10-15 человек. В рамках модернизации системы ПВО сухопутных войск были закуплены у Украины новейшие радиолокационные станции «Кольчуга», способные незаметно для аппаратуры слежения противника находить надводные, воздушные и наземные цели. Стоит отметить также тот факт, что Туркмения — единственная из стран СНГ, не подписавшая соглашение о мерах по контролю над распространением переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и «Стрела» в странах Содружества. В то же время известно, что значительная часть имевшейся у Туркмении военной техники продана (в том числе путем контрабанды) в третьи страны. ВМФ Туркмении подчинен командованию пограничных войск. В 2002 году на вооружение сил береговой охраны на Каспии поступили 14 новых патрульных катеров, приобретенных у Украины («Калкан» и «Гриф»). В 2003 году Иран передал Туркмении в долгосрочную аренду семь катеров береговой охраны. Кроме того, на вооружение ВМФ Туркменистана поступил американский патрульный катер типа Point Jackson. Россия передала два патрульных катера типа «Соболь». В 2011 году на вооружение были приняты два ракетных катера советского проекта 12418. В феврале 2012 года в Ашхабаде на заседании Государственного совета безопасности Туркмении была озвучена информация о создании на судостроительном и судоремонтном предприятии Государственной пограничной службы погранично-сторожевого корабля «Аркадаг». Тем не менее, на данный момент туркменский ВМФ считается самым слабым по сравнению с ВМС других прикаспийских государств. Кыргызстан Вооруженные силы Киргизии состоят из соединений министерства обороны (сухопутных войск, ВВС и сил воздушной обороны общей численностью в 12.000 человек). Кроме того, имеются внутренние войска МВД (3600), пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности (5000), Национальная гвардия (1500) и ряд других военизированных структур. Сухопутные войска (8000 человек) имеют в своем составе сокращенную мотострелковую дивизию, горнострелковую бригаду, отдельную мотострелковую бригаду, а также три пулеметно-артиллерийских батальона. В соответствии с военной доктриной Кыргызстана созданы Силы немедленного реагирования (СНР), в состав которых вошли мобильные подразделения специального назначения министерства обороны, МВД, ГКНБ и Национальной гвардии. Основа СНР - отдельные бригады специального назначения «Скорпион» и «Илбирс». К операциям в составе СНР могут привлекаться Отряд специального назначения МВД «Шер», действующие в составе Национальной гвардии десантно-штурмовое подразделение «Пантера» и разведрота «Барс», а также антитеррористические подразделения ГКНБ «Альфа» и «Калкан». Отряды спецназа состоят из профессионально подготовленных офицеров и прапорщиков, проходивших спецподготовку в Турции, Китае, США и России. Один батальон из состава СНР приписан к Коллективным силам быстрого развертывания ОДКБ. Личный состав вооруженных сил Кыргызстана на 70-75 процентов укомплектован контрактниками, а в спецподразделениях их доля достигает 100 процентов. На вооружении сухопутных войск состоят 150 танков Т-72, 375 БТР и БМП, 21 РСЗО «Град» и «Ураган», свыше 200 орудий и минометов (в том числе 30 САУ). Киргизские ВВС насчитывают 54 самолета (из них 48 Миг-29) и 32 вертолета. В силах ПВО зенитно-артиллерийская бригада - 30 57-мм зенитных пушек, столько же 100-мм зенитных пушек, четыре четырехствольных зенитных установки «Шилка», переносные зенитно-ракетные комплексы. Таджикистан Вооружённые силы Таджикистана юридически появились только в апреле 1994 года, хотя датой отсчета считается 23 февраля 1993 года, когда отряды Народного фронта прошли торжественным маршем по Душанбе. На протяжении 90-х годов таджикская армия была плохо управляема - дело доходило до вооруженных столкновений между частями, сформированными на базе отрядов различных полевых командиров. Впоследствии правительство пыталось дисциплинировать армию, но добилось лишь частичного успеха. В настоящее время вооруженные силы Таджикистана (около 16.000 человек) состоят из Сухопутных войск (7000 –10.000), ВВС и ПВО (2000), Мобильных войск, Президентской гвардии (1000), Внутренних (3500) и Пограничных (1500) войск. В составе Сухопутных войск имеются две мотострелковые бригады, артиллерийская бригада, десантно-штурмовая бригада. Мобильные войска были созданы в сентябре 2003 года без увеличения общей численности вооруженных сил из числа десантных подразделений, сил специального назначения и других спецподразделений. В их состав вошли все десантные подразделения, силы специального назначения, горнострелковые, а также некоторые другие части. Три батальона входят в состав Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Внутренние войска имеют одну отдельную бригаду, одну оперативную бригаду особого назначения, два спецотряда - горных егерей и горнолыжников. На вооружении Сухопутных войск состоят порядка 30 танков Т-72 (по некоторым данным, боеспособны всего 3), около 100 БТР и БМП, двенадцать 122-мм гаубиц и десять 120-мм минометов, три установки РСЗО «Град». На вооружении подразделений МВД находятся 10 танков Т-72, 36 БМП и БТР. ВВС состоит из одного отдельного вертолетного полка, куда входят 19 вертолетов (семь ударных Ми-24, двенадцать транспортно-боевых Ми-8). В состав ПВО входит один зенитно-ракетный полк, на вооружении которого состоят 20 зенитно-ракетных комплексов С-75/125, а также некоторое количество ПЗРК «Стрела» и «Стингер». Безоговорочного лидера нет Сегодня можно утверждать, что безоговорочного военного лидера среди стран Центральной Азии не существует. При этом военные потенциалы Казахстана и Узбекистана намного превосходят военные возможности центральноазиатских «аутсайдеров» Киргизии и Таджикистана, а также Туркмении, несмотря на то, что по парку военной авиации и запасам бронетехники последняя вроде бы занимает весомое место в регионе. Правда, в Центральной Азии количественные характеристики не могут служить объективным критерием боеспособности той или иной армии. Узбекистан, например, уступает армии Казахстана по ряду параметров, но у узбекских военнослужащих, в отличие от казахстанских, имеется практический опыт ведения боевых действий (в частности, во время гражданской войны в Таджикистане), что является более значимым показателем боеготовности. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, имея в своем распоряжении значительные запасы вооружений, не в состоянии полностью их использовать по причине нехватки специалистов, а также за неимением соответствующей ремонтно-восстановительной базы. С другой стороны, вооруженные силы Таджикистана во многом несопоставимы с армией Узбекистана, имеющей в своем распоряжении относительно мощные танковые подразделения. Но в условиях горной местности и ограниченной видимости бронетанковая техника становится малоэффективной. В данном случае большую роль играет человеческий фактор, то есть подготовленность военнослужащих к действиям на пересеченной местности в условиях гор. Немногочисленные, но хорошо подготовленные подразделения Таджикистана в принципе могли бы на равных конкурировать с вооруженными силами сопредельных государств, где финансирование и техническая оснащенность на несколько порядков выше, чем в этой горной стране. Ряд экспертов, ссылаясь на результаты совместных учений, утверждают, что отличительной чертой армии Таджикистана является подготовленность к ведению боевых действий в горной местности, в условиях ограниченной видимости и маневра, в случае возникновения локальных вооруженных конфликтов, а также в борьбе с бандформированиями. Правда, есть и альтернативная информация, свидетельствующая, что во время вооруженных столкновений с объединенными отрядами непримиримой оппозиции летом и осенью 2010 года, а также в ходе недавних событий в Горном Бадахшане подразделения таджикской армии показали себя далеко не лучшим образом. К тому же имеются сведения едва ли не о бедственном положении основной массы таджикских призывников, страдающих от недоедания и подвергающихся издевательствам со стороны «дедов» и офицеров. Еще один пример «относительности» количественных преимуществ в центральноазиатском регионе – Кыргызстан, у которого очень маленькие ВВС. Однако это не пугает Бишкек, так как размеры республики позволяют современному истребителю-перехватчику ВВС России, размещенному на базе в Канте, покрыть территорию за несколько минут, что затрудняет выполнение боевой задачи самолетам подобного класса. Впрочем, вышеуказанные обстоятельства говорят еще и о том, что наиболее слабые в военном (и не только в военном) отношении Таджикистан и Кыргызстан не могут в обозримой перспективе обойтись без военной помощи внерегиональных «игроков», прежде всего, России. О чем во время последних визитов Путина в Бишкек и Душанбе недвусмысленно свидетельствовала их уступчивость относительно долговременного присутствия российских военных баз в этих странах. Диверсификация, но умеренная В целом, тот факт, что почти все страны региона являются членами той или иной региональной организации, в задачи которых входит защита своих членов от всякого рода рисков и угроз, служит очередным доказательством, что центральноазиатские государства пока не в состоянии рассчитывать на собственные силы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций у своих границ или внутри самих этих стран. С учетом тесной военной кооперации большинства государств региона с Россией (советское и российское происхождение почти всего оружия, состоящего на вооружении национальных армий; льготные цены на боеприпасы, новые вооружения, запчасти и ГСМ в рамках СНГ и ОДКБ; российская помощь в подготовке национальных военных кадров) тенденция к укреплению и развитию военно-технического сотрудничества с Москвой объективно имеет весьма долговременную перспективу. Но одновременно отмечается стремление центральноазиатских государств к постепенной диверсификации своих военных и военно-технических связей. Во-первых, для этого уже создана неплохая база, в частности, в ходе весьма интенсивного участия центральноазиатских стран в программе «Партнерство во имя мира» и целом ряде других проектов военного и военно-технического сотрудничества, включая пусть и ограниченные поставки западных вооружений и снаряжения для центральноазиатских армий. Во-вторых, такие связи в последнее время стимулируются весьма выгодными предложениями со стороны США и других западных стран, особенно после того, как обозначились сроки вывода войск коалиции из Афганистана. Обсуждается, например, вопрос о безвозмездной передаче части оружия и боевой техники коалиции странам Центральной Азии. Так, в конце ноября 2011 года во время визита в Душанбе и Ташкент командующего Центральным командованием сухопутных войск США генерал-лейтенанта Винсента Брукса говорилось о передаче Узбекистану и Таджикистану в больших объемах приборов, аппаратов и каналов виртуальной разведки, в том числе беспилотных летальных аппаратов, цифровых радиостанций, комплектов индивидуальной экипировки, оснащенных навигаторами GPS, бронированных автомобилей, бронетранспортеров, средств ПВО, танков и ракетно-артиллерийских систем со средствами космической топопривязки, а также стрелкового оружия, оборудованного прицелами ночного видения. Во время визита Брукса обсуждались также предложения Пентагона по созданию в Таджикистане и Узбекистане на долговременной основе сети учебных центров, где войска стран Центральной Азии могли бы осваивать передаваемые им из группировки альянса в Афганистане оружие и боевую технику. В Таджикистане уже действует поддерживаемый США учебный центр, который дислоцируется в Фахрабаде. Как сообщает посольство США в Таджикистане, местным силовикам было передано 300 комплектов индивидуального снаряжения и оборудование для групп специального назначения, которых американские инструкторы готовят в Фахрабаде. Безусловно, наиболее заметна активизация военного сотрудничества США и НАТО с Узбекистаном, совершившим очередной крутой внешнеполитический разворот и покинувшим ОДКБ. Американцы поставили для силовых структур Узбекистана партию бронежилетов, намечено передать американские приборы ночного видения и навигационные системы, которые, по мнению Вашингтона, будут способствовать обеспечению большей безопасности путей доставки грузов в Афганистан. Специалисты обратили внимание на налаживание Ташкентом военного сотрудничества с Германией, которая предлагает закупить некоторые виды военной техники, в частности, тренировочные самолеты «Альфа-джет» из арсеналов Бундесвера. Армия Узбекистана уже использует военное снаряжение бывшей ГДР. Узбекистан, а также Казахстан, посетили несколько военных делегаций из Великобритании, тоже обсуждавших возможности расширения военно-технического сотрудничества. В стремлении диверсифицировать свои военно-технические связи замечен не только Узбекистан. Правительство Казахстана, уже закупившее для своей армии американские и турецкие разведывательные бронеавтомобили, а также другое западное снаряжение, недавно заявило о намерении приобрести 20 тактических транспортных вертолетов EC725 Super Cougar для нужд своего министерства обороны. Добавим к этому, что сотрудничество Казахстана с НАТО развивается в соответствии с «Индивидуальным планом партнерства». Впрочем, к активизации военно-технического сотрудничества со странами региона стремятся не только страны НАТО. Например, Индия проявляет заинтересованность в использовании таджикского аэродрома Айни, она также пригласила к себе для обучения и повышения квалификации таджикских вертолетчиков. Добавим, что на оружейном рынке стран Центральной Азии пытаются активно закрепиться Израиль, Южная Корея, Китай и ряд других стран. Понятно, что наметившаяся диверсификация военно-технических связей стран региона, мягко говоря, не вызывает восторгов в России. Тревожит Москву и возможность сохранения американской базы в Киргизии (Манас) и гипотетическая перспектива создания еще нескольких баз в Узбекистане и Таджикистане. Но и в самих столицах центральноазиатских государств пытаются обозначить пределы, дальше которых углубление военных связей с США и Западом пойти не должно. В частности, страны региона опасаются быть втянутыми в конфронтацию вокруг Ирана. Кроме того, авторитарные режимы региона испытывают подозрения, что у США и их союзников со временем возникнет желание устроить в их странах «цветные революции». По крайней мере, Москва постоянно пытается внушить им именно такие подозрения. В общем, руководители постсоветских государств региона пытаются строить свои отношения с западными партнерами на сугубо прагматичной платформе - допускается лишь закупка высокотехнологичной продукции, которую не может предложить Россия. Дальше умеренной диверсификации источников вооружений речь пока не идет. Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Представительство Европейского Союза в Кыргызстане объявило фотоконкурс 2012-10-10 10:32 ИА Фергана.Ру Представительство Европейского Союза в Бишкеке объявляет фотоконкурс на тему «Люди Кыргызстана в повседневной жизни».

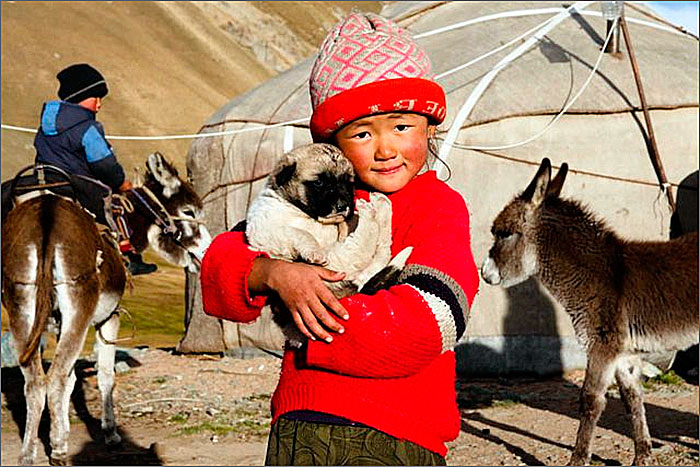

Фотография должна показать жителя\жителей Кыргызстана в повседневной жизни (в быту, на работе, в городской среде или в сельской местности) и сопровождаться описанием до пяти слов и датой съемки. В конкурсе могут принять участие как фотографы-профессионалы, так и любители. Для участия необходимо прислать одну фотографию с разрешением 300 dpi на следующий адрес: eu.kg.photo@gmail.com. Жюри конкурса отберет 50 фотографий, из которых выберет три самые лучшие. Их авторы будут награждены ценными призами: 1-е место - зеркальная цифровая фотокамера 2-е место - iPad3 3-е место - внешний диск и сумка Награждение пройдет во время церемонии открытия фотовыставки, где будут представлены все 50 конкурсных работ. Далее выставка будет экспонироваться в Брюсселе (Бельгия). Фотографии на конкурс принимаются до 5 ноября 2012 года. Присылая свою работу, участник передает права на ее использование представительству ЕС в Киргизии. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В Бишкеке начался малочисленный митинг в поддержку арестованных депутатов 2012-10-10 10:45 ИА Фергана.Ру 10 октября 2012 года в Бишкеке (Кыргызстан) у Белого дома начался митинг сторонников арестованных депутатов парламента Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова. На митинге собралось не более пятидесяти человек (некоторые из них 5 октября стояли возле здания ГКНБ в ожидании судебного решения по депутатам). Четырнадцать матерей-героинь, которые приехали из Джалал-Абада, расположились на парапете у здания. Некоторые из них держали в руках плакаты: «Свободу Садыру Жапарову», «Свободу Камчыбеку Ташиеву», «Свободу лидерам «Ата Журта», «Требуем национализировать «Кумтор». Значительная часть плакатов была развешана на ограде Белого дома. «Белым домом» в Бишкеке называют здание, в котором располагается парламент страны и администрация президента. Немного в стороне, ничем не мешая митингующим, стояли представители правоохранительных органов, на площади много силовиков в штатском. Их гораздо больше, чем митингующих. Время от времени митингующие начинают эмоционально доказывать журналистам и проходящим мимо зевакам, что задержанные депутаты парламента невиновны. Митингующие требуют, чтобы их принял президент, - и обещают «стоять до конца». Пока ситуация на площади не меняется. «Фергана» продолжает следить за развитием событий. Напомним, что 3 октября в Бишкеке толпа митингующих пошла на штурм Белого дома - здания, где располагаются парламент и администрация президента. Милиция оттеснила нападающих, по данным Министерства здравоохранения, были ранены 12 человек. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, лидеры партии «Ата Журт», которые организовывали митинг, переросший в беспорядки, были сначала задержаны на 48 часов, а потом арестованы на два месяца. Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову предъявлены официальные обвинения в «попытке насильственного захвата власти» (от 12 до 20 лет лишения свободы), а Ташиеву и Жапарову вменяют «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» (до пяти лет лишения свободы). Екатерина Иващенко. Фото © автора Международное информационное агентство «Фергана» Иностранные компании уходят из Китая: расходы выросли, а качество - нет 2012-10-10 12:01 ИА Фергана.Ру По данным Европейской торговой палаты в Китае, более 20 процентов торгово-промышленных предприятий стран Евросоюза намерены покинуть КНР, передает Zabinfo со ссылкой на Chine-plus.com. По данным издания, в течение последних двух лет операционные расходы иностранных фирм в Китае «выросли астрономически», включая плату за аренду, водо- и электроснабжение. Заработная плата работникам увеличилась с 250 до 400 евро в месяц, а производительность труда при этом осталась на прежнем уровне. Как отмечал Слон еще два года назад, китайская бизнес-среда, ранее дружественная к иностранцам, стала ощутимо более жесткой. Несколько лет назад для иностранного бизнеса были созданы особые условия с системой льгот и преференций. Но в 2008 году иностранные инвестиции были лишены преференций и по своему статусу были приравнены к местным. Кроме того, пишет Чайна.Ру, Китай сейчас испытывает дефицит рабочей силы, и правительство идет на повышение зарплат. Уже в начале 2010 года предприятиям промышленных районов Китая не хватало двух миллионов рабочих рук. Причин несколько. Во-первых, демографическая: сейчас в активный трудовой возраст входит поколение, родившееся в 80-х годах ХХ века, когда в КНР была провозглашена политика сдерживания рождаемости – «Одна семья – один ребенок». Теперь молодежи намного, минимум, в два раза меньше, чем в 70-90-х годах, и стране, которая успела развить мощную промышленность, рабочих рук не хватает все больше. Во-вторых, производство в Китае становится все более технологичным, соответственно, требования к сотрудникам постоянно возрастают. Квалифицированной рабочей силы, естественно, не хватает, поскольку в КНР пока нет такого числа учебных заведений, способных подготовить требуемое количество специалистов с нужным работодателям опытом работы. Чем сложнее производство, тем ценнее специалисты. Очереди на биржах труда уже не стоят, поэтому работодателям все чаще приходится идти на уступки и – повышать зарплаты. В-третьих, руководство КНР взяло курс на развитие промышленности во всех областях страны, в результате чего все больше предприятий строят в центральных провинциях. Теперь жителям центра вовсе необязательно ездить на заработки на юг, таким образом, потенциал сезонной миграции резко снижается. Для мировых корпораций Китай был привлекателен, прежде всего, дешевизной рабочей силы и низкой себестоимостью произведенных товаров. Это окупало все издержки: низкое качество продукции, расходы на транспортировку, потеря времени из-за перевозок, распространение пиратской продукции. Теперь же все идет к тому, что главного преимущества может не стать, а издержки останутся теми же. Перед инвесторами и производителями встал вопрос: не пора ли переносить предприятия из Китая? По словам профессора Технологического института штата Массачусетс Давида Леви, 14 процентов зарегистрированных в США транснациональных компаний приняли решение о переводе бизнеса из Китая в Штаты. По данным Чайна.Ру, фирмы из сферы легкой и текстильной промышленности переводят производство в менее развитые страны региона: Вьетнам, Камбоджу и Лаос, все остальные, более технологические, производства стараются вернуть на родину. В частности, «General Electric» собирается переехать в США и производить там бытовую технику, «Adidas» начала строить заводы во Вьетнаме и Индонезии. Американские эксперты подсчитали, что разница между продукцией, произведенной в Китае и США, составляет 10 процентов, но с учетом постоянного роста зарплат в КНР при прежнем уровне производительности труда и снижении зарплат в США при повышении производительности труда эта разница значительно сокращается. В конечном итоге, она может быть компенсирована расходами на перевозку готовой продукции. Международное информационное агентство «Фергана» В Казахстане празднование Дня угрозыска завершилось убийством полицейского 2012-10-10 13:02 ИА Фергана.Ру В Мангистауской области Казахстана на корпоративной вечеринке сотрудников Бейнеуского РОВД в честь Дня уголовного розыска произошла массовая драка, в результате которой был убит 29-летний полицейский, сообщает КТК. По словам очевидцев, в драке в кафе принимали участие сразу два десятка полицейских, родные считают, что зачинщиком был главный полицейский района: якобы, изрядно выпив, 58-летний начальник РОВД Арыстан Боранов начал унижать 29-летнего Абдрахмана Шаленова, подключились остальные. Как сообщил друг погибшего Турарбек Жанабаев, Шаленова избивали целой толпой. Жанабаеву удалось вытащить окровавленного друга и посадить в машину, где они решили написать заявление по факту инцидента. Но жалобу у молодого полицейского не приняли, зато возобновилось избиение, уже у здания РОВД. В какой-то момент Абдрахман потерял сознание. Кафе, в котором началась драка, закрыто, начальник РОВД после случившегося слег в больницу, врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Боранов отстранен от от от должности, заведено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности», создана специальная комиссия по расследованию этого инцидента. Родные погибшего требуют, чтобы глава МВД взял расследование убийства под личный контроль. Дата происшествия не сообщается. День уголовного розыска отмечается в Казахстане 5 октября. Международное информационное агентство «Фергана» Главы МВД России и Таджикистана нашли общие угрозы безопасности 2012-10-10 13:26 ИА Фергана.Ру В Душанбе 10 октября прошло очередное заседание объединенной коллегии МВД России и Таджикистана, сообщает Азия-плюс. Как отметил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, наибольшую опасность для двух стран представляет идеологически мотивированная экстремистская деятельность, направленная на насильственное изменение государственного строя или захват власти, на возбуждение в этих целях социальной, этнической и религиозной вражды и ненависти. Он напомнил о весенних терактах на Северном Кавказе, июльских взрывах в Казани и событиях в Горно-Бадахшанской автономной области, повлекших человеческие жертвы. Колокольцев также остановился на проблемах борьбы с действующими на территории двух государств организованными преступными группами и сообществами, имеющими транснациональные связи. «В прошлом году в Российской Федерации за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров, к уголовной ответственности было привлечено около 110 тысяч человек, из которых 968 - граждане Таджикистана. Среди них 133 человека, совершивших наркопреступления в составе организованных групп и преступных сообществ», - сообщил Колокольцев. По его мнению, необходим постоянный обмен информацией о наркоситуации на территории обоих государств. В последнее время, продолжил Колокольцев, в России участились случаи совершения гражданами Таджикистана имущественных преступлений, в том числе краж, грабежей, разбойных нападений. «Кроме того, отмечены факты, когда преступные группировки, в состав которых входят таджикские граждане, все активнее пытаются взять под свой контроль трудовую деятельность своих земляков, приехавших на заработки в Россию, заставляя отдавать часть заработанных ими денег», - подчеркнул глава российского МВД. На проблемах миграции заострил внимание в своем выступлении и министр внутренних дел Таджикистана генерал-лейтенант милиции Рамазон Рахимов. В частности, по его словам, была обсуждена возможность по созданию надлежащих правовых и социальных условий для трудовых мигрантов в России и Таджикистане путем увеличения сроков их регистрации и действия разрешений на работу. Что касается работы правоохранительных ведомств двух стран по противодействию организованной преступности, то, по мнению Рахимова, основной упор необходимо делать на предупреждение противоправных действий со стороны криминальных структур и обмен информацией. По итогам заседания были подписаны соответствующие решения, план работы Объединенной коллегии министерств внутренних дел двух стран на 2013 год, а также протокол заседания. Международное информационное агентство «Фергана» В Госдуме России обсудят проблемы инвесторов в Узбекистане, в частности, дело МТС 2012-10-10 14:54 ИА Фергана.Ру Комитет Госдумы России по вопросам собственности рассмотрит 18 октября вопрос «О защите российских капиталовложений и собственности в Республике Узбекистан», сообщает официальный сайт Комитета. Как отмечается в релизе, рассмотрение этого вопроса обусловлено случаями ущемления законных интересов и права собственности российских инвесторов в Узбекистане, в частности, компании МТС, чья стопроцентная «дочка» ООО «Уздунробита» подвергается преследованиям со стороны узбекских властей. «Вследствие действий узбекских властей ООО «Уздунробита» практически прекратило свое существование, а его имущество обращено в доход государства. В результате ОАО «МТС», на долгосрочной основе осуществляющее многомиллиардные инвестиции в экономику Узбекистана, вынуждено нести существенные финансовые потери. Такие нарушения прав российских инвесторов происходят в стране, с которой Российскую Федерацию связывают дружественные отношения и для которой Россия является не только крупнейшим экономическим партнером, но и крупнейшим работодателем, обеспечивая на российской территории работой и государственными социальными услугами миллионы узбекских граждан», - говорится в сообщении Комитета. На заседание 18 октября приглашены представители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, МИДа России, Минэкономразвития, ФМС, Россотрудничества, Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, руководители российских компаний, осуществляющих долгосрочные проекты в Узбекистане, представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палаты, а также представители экспертного сообщества, специализирующиеся в области защиты прав собственности. По итогам заседания будут выработаны предложения по комплексу мероприятий, направленных на скорейшее позитивное и взаимоприемлемое разрешение конфликтной ситуации вокруг «Уздунробиты» и на недопущение нарушений прав и законных интересов российских инвесторов в Узбекистане и других странах. Напомним, МТС успешно работала в Узбекистане с 2004 года после приобретения узбекской компании связи «Уздунробита» - вплоть до июня 2012 года, когда власти Узбекистана обвинили ее в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения, а также в отсутствии лицензий у региональных филиалов. Общая сумма претензий, предъявленных узбекской Генпрокуратурой, антимонопольными органами, Узбекским агентством связи и информатизации, налоговыми органами к ООО «Уздунробита», превышает $1 млрд., что составляет сумму вложенных инвестиций МТС в развитие бизнеса в Узбекистане. Гендиректор компании Бехзод Ахмедов был объявлен в международный розыск, арестовано и осуждено несколько топ-менеджеров, активы компании национализированы в счет погашения ущерба, нанесенного государству. Глава Акционерной финансовой корпорации «Система», контролирующей ОАО «Мобильные Телесистемы», Михаил Шамолин заявил, что компания МТС и ее иностранные инвесторы будет оспаривать приговор в международных судах. 9 октября Высший хозяйственный суд Узбекистана рассмотрел кассационную жалобу МТС по отзыву лицензии «Уздунробиты» и отложил вынесение решения до 16 октября. По данным РИА Новости, поданы документы о подаче апелляции на решение уголовного суда Ташкента, дата рассмотрения еще не определена. Международное информационное агентство «Фергана» Остаться в России хотят 42% мигрантов из Киргизии, 54% - из Таджикистана и 29% - из Узбекистана 2012-10-10 15:14 ИА Фергана.Ру В Москве представлены результаты опроса иностранных трудовых мигрантов, проведенного некоммерческой исследовательской службой «Среда». Что это за люди — мигранты? С какой целью они приехали, какую зарплату получают, каково их образование, мировоззрение и отношение к религии? Что они думают о россиянах, какие проблемы стоят перед ним острее всего? Этими вопросами летом 2012 года и задалась служба «Среда». В результате был проведен опрос 400 респондентов, обратившихся в отделения ФМС России в Москве. Исследование «Трудовые мигранты на пороге вхождения в российское общество» позволило составить портреты приехавших на заработки граждан Узбекистана (38% опрошенных), Таджикистана (24%) и Кыргызстана (23%). Демографический портрет приезжих из этих трех центральноазиатских стран таков: подавляющее большинство - мужчины (90%) в возрасте от 18 до 34 лет. Как правило, у них среднее специальное образование (70%), они приехали в Россию для того, чтобы зарабатывать деньги (99%). Семьи опрошенных мигрантов в 75% случаях остались на их родине, и 73% приезжих отправляют деньги именно туда. 15% опрошенных получают за свою работу менее 15 тысяч рублей. Каждый четвертый получает от 15 до 20 тысяч рублей, каждый пятый – 20-25 тыс. Более 30 тысяч рублей получают за свою работу только 7 % опрошенных. Впрочем, многие затруднились с ответом, а по сути — уклонились от него. 88% респондентов считают себя счастливыми. Этот факт важен для представления о системе ценностей мигрантов из Средней Азии, считают эксперты. Какие проблемы для мигрантов наиболее актуальны? Как ни странно, это не финансовые трудности и не претензии к властям, а одиночество, которое беспокоит 76% опрошенных. При этом на плохое отношение москвичей жалуются всего 10% мигрантов. Все опрошенные мигранты ответили, что верят в Бога: 85% из их числа являются мусульманами, 13% — христианами. Большая часть мусульман (59%) относит себя к суннитам, четверть (24%) не могут указать, к какой ветви ислама они принадлежат. Мусульмане из Таджикистана являются более религиозными. Они чаще посещают мечеть (21%), чем мусульмане из Узбекистана и Киргизии (8% и 9% соответственно). Приезжие из Киргизии и Таджикистана отличаются большим желанием интегрироваться в российское общество. Граждане Узбекистана обладают хорошими знаниями русского языка, однако, это не вызывает большого желания интегрироваться в российское общество. 45% опрошенных говорят о том, что хотели бы в перспективе стать гражданами России. В наибольшей степени желание остаться в России характерно для граждан Киргизии (42%) и Таджикистана (54%), и в наименьшей – для приезжих из Узбекистана (29%). Подводя итоги исследования и обобщая получившиеся портреты приехавших в Москву на заработки граждан из стран Средней Азии, координатор проекта «Среда» Алина Багрина отметила, что узбеки, в целом, оказываются несколько более оптимистичными и при этом сравнительно закрытыми для интеграции. Киргизы – несколько моложе, реже помогают оставшимся на родине семьям, чуть чаще жалуются на проблемы с миграционными службами. Таджики являются наиболее последовательными мусульманами-суннитами; в Москве они в среднем остаются на наиболее продолжительный срок. «Все три группы являются представителями разных культур, носителями отличающихся традиций, и хотелось бы не культивировать некий обобщенный и зачастую стереотипный образ, а уважать в новых москвичах их различия», — подчеркнула Багрина. Более подробно с результатами данного исследования можно ознакомиться на сайте «Среды». Международное информационное агентство «Фергана» Россия: В Петербурге прошла забастовка дворников-мигрантов, им обещали погасить долг по зарплате 2012-10-10 16:00 ИА Фергана.Ру В Санкт-Петербурге 8 и 9 октября из-за невыплаты зарплаты бастовали 50 дворников-мигрантов, занятых в ОАО «Жилкомсервис-2» Невского района и работавших возле станции метро «Ломоносовская». После того, как работодатель обещал начать погашение задолженности с завтрашнего дня, 10 октября они вышли на работу, сообщает РИА Новости. Накануне дворники, выходцы из Таджикистана, создали профсоюзную ячейку и вошли в Межрегиональное объединение «Новые профсоюзы», являющееся членской организацией «Конфедерации труда России». По данным организации, компания с августа не платит сотрудникам зарплату, которая номинально составляет 10 тысяч рублей. «Новые профсоюзы» провели переговоры с представителями «Жилкомсервиса-2», руководитель которого встретился с работниками и обещал начать погашение долга. «Новые профсоюзы» берут под свой контроль выполнение обязательств работодателя. «Если график будет нарушен, забастовка однозначно будет возобновлена. Также мы можем инициировать уже такие жесткие обращения и в прокуратуру, и в Гострудинспекцию, и в другие инстанции, чтобы подобного больше не повторялось», - заявил газете Взгляд зампредседателя «Новых профсоюзов» Петр Принев. По его словам, дворники не митинговали: собрались вместе у подсобного помещения, где обычно складируются их рабочие инструменты, и стояли там два дня. Перед этим дворники заявили, что, пока не будет достигнуто каких-либо договоренностей по погашению долгов, они работать не будут. Работодатель должен был ответить до 11 часов утра среды. По словам Принева, это не первая забастовка иностранных рабочих, но раньше такие акции жестко пресекались работодателем. «В первый раз обычно звучит угроза, что работодатель привлечет УФМС, и всех выдворят. Вторая угроза – это задействование административного ресурса, полиции, угроза забрать документы и все такое. Поэтому такие вещи широко не распространились, а если и были, то гасились сразу же, еще до выдвижения серьезных требований», - пояснил Принев. По его мнению, «работодатель сейчас просто развращен действующей коррупционной системой». «Как бы парадоксально это ни прозвучало, но, если бы мы не добивались соблюдения прав этих дворников, то у россиян вообще не было бы никаких шансов. В данном случае мы занимаемся общим делом. Если работники, и мигранты в том числе, будут чаще заявлять о своих правах, то это позволит нормально отрегулировать рынок труда в этой сфере. И в конечном итоге мы придем к тому, что эти компании поймут, что за работу нужно платить. А также к тому, что заработная плата будет составлять уже не 9–10 тысяч рублей, а 15–20 тысяч. Уверяю вас, этот рынок вполне позволяет платить такие деньги. И после этого на подобную работу сможет устроиться уже не только мигрант, как сейчас, но и, например, студент. Сами понимаете, за 10 тысяч наш гражданин не пойдет туда работать», - заключил Принев. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Митингующие в защиту арестованных депутатов лезут на забор и отнимают телефоны у журналистов 2012-10-10 16:24 ИА Фергана.Ру В Бишкеке (Кыргызстан) возле Белого дома («Белым домом» в Бишкеке называют здание, в котором располагается парламент страны и администрация президента - ред.) продолжают митинговать сторонники арестованных депутатов парламента Камчибека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова. Около 13:00 возле Белого дома, метрах в двадцати от сторонников Ташиева, Жапарова и Мамытова, собрались сторонники арестованного генерала Кубата Кожоналиева (он также участвовал в митинге 3 октября, был арестован и водворен в СИЗО (следственный изолятор) ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызстана, всего около двадцати человек. Дочь Кожоналиева в знак протеста против ареста отца встала к забору Белого дома, заклеив себе рот скотчем, и объявила голодовку. Сторонники генерала также развесили плакаты с требованием освободить Кожоналиева на ограде здания.

Голодающая дочь Кубата Кожоналиева Примерно в 13:30 сторонникам Ташиева надоело ждать, пока к ним выйдут, и они решили взять Белый дом штурмом. Женщины вцепились в милиционеров и попытались влезть на забор - именно в том месте, где 3 октября вместе со своими сторонниками перелезал Камчыбек Ташиев. Милиция оттеснила женщин, и тогда они направились к западному (официальному) входу в Белый дом и набросились с криками на охрану. Однако это не подействовало - женщин не пустили.

Попытка митингующих прорвать оцепление милиции Тут к разъяренным женщинам подошла сотрудница аппарата парламента Киргизии, которая отказалась представиться журналистам, и сказала, что депутаты (не назвала, кто именно) готовы принять митингующих, по три представителя от каждого из четверых задержанных атажуртовцев (Ташиева, Жапарова, Мамытова и Кожоналиева). Затем 12 человек вошли в Белый дом, остальные остались ждать. Спустя час делегаты вышли. Они рассказали, что их принял депутат от партии «Ата-Журт» Мыктыбек Абдылдаев и пообещал, что проведет переговоры с президентом Алмазбеком Атамбаевым, чтобы тот встретился с делегатами. Митингующие остались у Белого дома ждать результатов переговоров. «Фергана» дозвонилась до пресс-секретаря Алмазбека Атамбаева Кадыра Токтогулова и спросила, намерен ли президент встречаться с митингующими. «Вчера первый заместитель руководителя Аппарата президента принял шесть сторонников Камчыбека Ташиева и сказал, что все должно быть в рамках закона: если человек виновен, то он должен понести наказание, и наоборот. Все», - ответил Кадыр Токтогулов. Пока митингующие расходиться не собираются и ведут себя довольно агрессивно. Так, женщины напали на двух журналисток. Одна из митингующих напала на журналистку и сначала вырывала, а потом и выбила у нее из рук мобильный телефон, когда та хотела уточнить информацию по поводу митинга. У второй журналистки телефон начали вырывать, когда та передавала информацию. Милиция на это никак не реагировала. Напомним, что 3 октября в Бишкеке толпа митингующих в количестве до тридцати человек перелезла через забор здания, где располагаются парламент и администрация президента Кыргызстана. В столкновении с милицией, которая оттеснила нападающих, по данным Министерства здравоохранения, были ранены 12 человек. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, лидеры партии «Ата Журт», которые организовывали митинг, переросший в беспорядки, были сначала задержаны на 48 часов, а потом арестованы на два месяца. Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову предъявлены официальные обвинения в «попытке насильственного захвата власти» (от 12 до 20 лет лишения свободы), а Ташиеву и Жапарову вменяют «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» (до пяти лет лишения свободы). Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||