| ← Октябрь 2012 → | ||||||

|

2

|

4

|

5

|

7

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

9

|

|||||

|

15

|

21

|

|||||

|

29

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Туркменистан: Бывший министр культуры и спорта, критиковавший власть, помещен в наркологический диспансер

|

Туркменистан: Бывший министр культуры и спорта, критиковавший власть, помещен в наркологический диспансер 2012-10-08 10:48 ИА Фергана.Ру Бывший министр культуры и спорта Туркменистана Гельдымурат Нурмухаммедов был задержан 5 октября и отправлен на полгода в Дашогузский наркологический диспансер, где будет подвергнут принудительному лечению, сообщает Хроника Туркменистана со ссылкой на Радио Азатлык (туркменскую службу Радио Свобода/Свободная Европа). По данным Хроники Туркменистана, Нурмухамедов наркотики не употреблял и подвергается репрессиям в связи с критикой действующей власти, которую он позволил себе в интервью Радио Азатлык в декабре 2011 года. Тогда он выразил недовольство наличием в стране всего лишь одной партии, носящей, по его мнению, неподходящее название - «Демократическая партия Туркменистана», - и являющейся «инструментом манипулирования во время выборов». «Если кто-то захочет создать сегодня политическую партию, то закон такого не предусматривает, – цитирует Нурмухамедова Еurasianet. – Есть люди, которые хотят создать партию, однако в Меджлисе (парламенте) им говорят, что в стране нет закона об учреждении политических партий. Все перекрыто». Спустя несколько дней после интервью в офис строительной фирмы «Эсбап», принадлежавшей члену семьи Нурмухамедовых, нагрянули с проверкой налоговики и ревизоры, после чего фирма, к которой до этого не было никаких претензий, прекратила свое существование. Гельдымурат Нурмухамедов родился в 1952 году в городе Карадамак Ашхабадского района. Окончил Туркменский государственный университет, по специальности - юрист. С 1983 по 1991 годы возглавлял Ашхабадский горком партии. Пост министра культуры и спорта Туркменистана занимал с 1992 по 1995 годы. Затем был безработным без права трудоустройства, находился под надзором Комитета национальной безопасности, был лишен права выезда за пределы Туркменистана. В последнее время работал по специальности, являясь советником международных компаний. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Бывший военный прокурор страны арестован по подозрению в покушении на насильственный захват власти 2012-10-08 12:19 ИА Фергана.Ру Бывший военный прокурор Кыргызстана генерал-майор Кубатбек Кожоналиев арестован по подозрению в покушении на насильственный захват власти, сообщает 24.kg со ссылкой на адвоката Азизбека Турдалиева. По его словам, вечером 5 октября его подзащитного задержали на 48 часов, а в воскресенье Первомайский райсуд Бишкека вынес решение об изменении меры пресечения на арест, и Кожоналиев был водворен в следственный изолятор (СИЗО) Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Следствие считает, что существовал преступный сговор, в котором участвовали Кожоналиев, депутаты Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов, которым также инкриминируется попытка насильственного захвата власти. «Но доказательств этой версии следователь представить не смог. Кожоналиев не мог участвовать в преступных сговорах. На митинге 3 октября он был просто модератором. Если смотреть видео выступлений Камчыбека Ташиева, то из них явно следует, что Ташиев выхватил микрофон у Садыра Жапарова и начал говорить. Потом он ушел в сторону «Белого дома», а мой подзащитный отправился домой. Он не пошел за Ташиевым», - утверждает Турдалиев. Напомним, 3 октября в Бишкеке толпа митингующих пошла на штурм Белого дома - здания, где располагаются парламент и администрация президента. Милиция оттеснила нападающих, по данным Министерства здравоохранения, были ранены 12 человек. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, лидеры партии «Ата Журт», которые и собрали людей на митинг якобы по поводу национализации золоторудного месторождения «Кумтор», - Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов - были задержаны. Им предъявлены официальные обвинения в попытке насильственного захвата власти (ст. 295 УК Киргизии, от 12 до 20 лет лишения свободы), а Ташиеву и Жапарову вменяют также нарушение статьи 297 - «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» (до пяти лет лишения свободы). Суд приговорил их к аресту сроком на два месяца. Международное информационное агентство «Фергана» В Казахстане начались миротворческие учения стран-членов ОДКБ 2012-10-08 13:09 ИА Фергана.Ру В Казахстане на полигоне «Илийский» 8 октября начались совместные миротворческие учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - «Нерушимое братство-2012», сообщает Казинформ. «Это особенные учения. Это учения миротворческих сил, - заявил генерал-полковник С.Жасузаков. - Миротворческие действия, в котором задействуется специально подготовленный контингент, отличаются от классических боевых действий. Уверен, что «Нерушимое братство - 2012» позволит укрепить взаимопонимание и сотрудничество между государствами-членами ОДКБ в области миротворчества, отработать взаимодействие органов управления Коллективных миротворческих сил ОДКБ в работе по подготовке и в ходе операции по поддержанию мира». Как передает РИА Новости, учения пройдут с 8 по 17 октября на полигонах «Илийский», «Шошкала» и «Берег», военнослужащие будут отрабатывать учебные задачи по выполнению миротворческой миссии в условной стране, входящей в ОДКБ. По замыслу, в ней возникла кризисная ситуация, связанная с действиями международных экстремистских и террористических организаций и противоречиями между этническими группировками, проживающими в этом государстве. К учениям привлечено более тысячи военнослужащих от России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана из мотострелковых, десантно-штурмовых, горно-стрелковых и других подразделений. В маневрах будет задействовано до 70 единиц автомобильной и 35 единиц бронетанковой техники, четыре вертолета Ми-17 (Ми-8). В качестве наблюдателей на учения «Нерушимое братство» приглашены представители ООН. Международное информационное агентство «Фергана» Снежный барс: Символ Кыргызстана нужен только иностранцам? 2012-10-08 15:28 Екатерина Иващенко В 2013 году в Кыргызстане планируют провести Всемирный форум по сохранению популяции снежного барса на Земле, и даже пригласить на него Ангелу Меркель и Владимира Путина. Судя по всему, мероприятие будет исключительно имиджевым, потому что эти красивейшие животные продолжают исчезать, а государство не делает ничего, чтобы занесенные еще в прошлом веке в Красную книгу Международного союза охраны природы снежные барсы, «визитная карточка» Кыргызстана, чувствовали себя здесь комфортно. Пример тому - история с двумя слепнущими барсами, которая длилась три года. Началась она летом 2009 года, когда рожденным в неволе двум самцам срочно потребовалась операция на глаза стоимостью 40 тысяч евро, иначе редкие животные могли ослепнуть. В Киргизии такую операцию барсам провести не могли, требовалась помощь иностранных зоопарков. Но тогдашний статс-секретарь Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСЛХ) при правительстве Кыргызстана Абдымитал Чынгожоев заявил, что переговоры с зоопарками мира не дают никаких результатов, а Алма-Атинский зоопарк в последний момент отказался из-за дороговизны операции. Однако после выяснилось, что Чынгожоев соврал. Казахстан подтверждал желание взять слепнущих барсов, но при условии, что после лечения животные останутся в Алма-Ате. Киргизские чиновники не могли (или не хотели) отдавать барсов, и «торговля» с Казахстаном затянулась на несколько лет. Тогда к проблеме подключились журналисты и гражданские активисты. Стороны пришли к консенсусу: было решено, что Кыргызстан отдаст больных барсов казахстанскому зоопарку, там их прооперируют, и если лечение пройдет успешно и от барсов будет получен приплод, одного котенка отдадут Кыргызстану. Операция была проведена только 24 мая 2012 года, барсам было почти три года. Время было упущено, и казахстанская сторона сообщила, что ни о каком восстановлении зрения речь уже не идет: операции помогли лишь предотвратить полную слепоту. Если бы операции были проведены сразу после рождения, можно было бы сохранить 90 процентов зрения. Сейчас барсы видят на 20-30 процентов. О том, как живется популяции барсов в Кыргызстане, «Фергана» поговорила с директором Каракольского Центра защиты диких животных Салтанат Сеитовой. «Фергана»: Расскажите, пожалуйста, про ваш Центр защиты диких животных. Салтанат Сеитова: В наш Центр защиты диких животных попадают покалеченные животные или животные, которые по каким-либо причинам не могут вернуться в природу. Барсы обитают, как правило, на высоте более 3000 метров, на горных хребтах, там же, где живут архары и козероги, но даже на такой высоте барсы попадают в капканы. После этого их везут к нам. Наш Центр, бывший Каракольский зоопарк, занимается всеми животными. А наша партнерская организация - Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU) - занимается исключительно барсами. Они помогают нам в лечении и содержании пяти барсов: двух самок, самца и двух котят. У одной самки нет кисти передней лапы, у ее сестры нет двух пальцев (обе попались в капкан). Самец абсолютно здоров, но выращен в неволе: в 2004 году его конфисковали у казахского цирка, который незаконно приобрел барса в Кыргызстане. И еще у нас два котенка, которые родились у самки. Мы не можем выпустить барсов на волю: в природе мать выхаживает котенка два года, чтобы поймать архара, котенок должен вырасти. Но как мы научим котят ловить архаров? Вот они и остаются здесь. Более того, у нас они едят пищу домашних животных, знают вкус этого мяса, и это тоже может стать прямой угрозой человеку и домашнему скоту. Мне известно, что еще 18 барсов находится Сарычат-Эрташском заповеднике, это к югу от Иссык-Куля. Этот заповедник считается государственным, но его поддерживают американцы. - То есть получается, что эти барсы всю жизнь будут находиться в неволе? - Любой зоопарк мира нуждается в «свежей крови», в новых животных. У нас есть уникальная возможность получать таких животных, у нас уже есть две рожденные в неволе самки. Теоретически мы можем с одним из зоопарков поменяться, обменять одну из наших самок на самца, получать приплод и этот приплод уже отдавать другим зоопаркам мира. В этом случае отпадает прямая угроза животному: его не будут ловить в дикой природе, чтобы отправить в зоопарк, отпадет необходимость неофициально обращаться к браконьерам. Если от этих самок родятся еще котята, то это будет второе рожденное в неволе поколение, которое предпочтительней для зоопарка: они менее агрессивны, не с такими дикими повадками. - Животные будут продаваться? - Животных, рожденных в неволе, можно обменять или продать - но только зоопаркам. А деньги, вырученные от продажи барсов, можно пускать на природоохранные мероприятия, на содержание Центра защиты диких животных. Это принятая во всем мире практика, вот только у нас в стране она плохо применяется. Выращивая и обменивая животных, мы официально ломаем путь браконьерам и защищаем своих диких животных. У нас же только любят кричать, что «барс – это наша эмблема». Что это за эмблема, которая сидит в клетке?! Эмблема живет в дикой природе, и ее надо защищать. Сейчас проблема заключается в том, что у нас в стране нет зоопарка. А ведь зоопарк - тоже один из факторов международных отношений. Мы созданы на базе зоопарка и сейчас продолжаем работать в режиме зоопарка. Отмечу, что детский билет в наш Центр стоит 30 сомов, взрослый - 50 сомов (чуть больше 1 доллара - ред.). Эти деньги также идут на нужды Центра. Между барсами, которые содержатся в питомниках, возникают близкородственные связи, из-за чего котята могут рождаться с дефектами. Но даже если котята родятся здоровыми - что нам делать с приплодом? Расставлять и дальше вольер за вольером? Надо отдавать котят другим зоопаркам, чтобы в обмен получать что-то для себя: или животных, или прибыль для страны. Барсов надо ставить на размножение. Два проблемных барса, те, что прооперированы в Алма-Ате, уже занесены в Международную племенную книгу. Нашему Центру надо придать статус зоопарка, чтобы мы могли считаться официальными производителями потомства барсов. Для этого нам нужно попасть в Союз зоопарков, хотя бы в рамках СНГ. У нас сейчас есть 33 вида животных. Например, у нас было шесть медведей, двух из которых привезли из резиденции президента Бакиева. Четырех медведей, двух тяньшанских рысей и тибетского козерога мы обменяли на животных из Алма-Атинского зоопарка. Мы получили японских макак, европейских ланей, пятнистых оленей, декоративных барашков, коз, пони, фазанов четырех видов, двух верблюдов, лам - почти 60 животных. Я уже начала оформлять заявку на признание нас зоопарком. В дальнейшем все может выглядеть так: мы увеличиваем коллекцию животных нашего Центра, попадаем в Союз зоопарков, забираем рожденного барса из Алма-Атинского зоопарка, обращаемся в любой зоопарк Союза с запросом, что нам нужен котенок для продолжения рода. Они ищут по племенной книге, привозят к нам, рождаются еще котята - и опять распространяются по зоопаркам. И это повышает статус страны на международном уровне, потому что мы выполняем международную программу по сохранению редких и вымирающих видов животных. - Как увеличить популяцию диких барсов? Слишком сильно она уменьшилась, начиная с 1990-х… - В 1990-е годы популяция начала уменьшаться, потому что стало очень престижно преподнести шкуру барса в подарок, и появилось огромное количество браконьеров. Сейчас ситуация с барсами улучшилась: по этой проблеме работает много организаций. В первую очередь, они занимаются просвещением населения, ездят по селам и рассказывают детям, взрослым, что лучше разводить баранов, чем убить барса, продать его шкуру и сесть в тюрьму. Объясняем, что барс – это наша гордость, что надо беречь нашу дикую природу. И ситуация, действительно, улучшается. Увеличение популяции диких барсов - проект дорогостоящий, сложный и очень серьезный. Начинать нужно с ошейников, которые нужно надевать на барсов, чтобы проследить их перемещение. Животное идет туда, где нет стрельбы и есть горные копытные. Барсов, может, уже и не стреляют, но они продолжают погибать из-за отсутствия пищи - для них это козероги и архары. Барсы следуют по пути миграции этих животных. Но еще есть охотничьи угодья, там стреляют охотники, и барсы покидают эти места. Известны случаи, когда в охотничьих угодьях много архаров и козерогов, но нет ни одного барса. Во-первых, барсы сами бояться туда идти. А во-вторых, барса туда не пускают, он - прямой враг и конкурент охотников. А бывает наоборот, мало архаров и козерогов, но много барсов. Сейчас мы совместно с международными организациями и государством разрабатываем стратегию сохранения снежного барса. Я считаю, что помочь в этой проблеме может охрана путей миграции копытных животных, потому что где будут копытные, там будет барс. Главное – это охрана егерями территорий, а для этого им надо платить достойную зарплату. Также поможет регулирование охотничьих хозяйств. ГАООСЛХ должны провести мониторинг содержащихся в хозяйстве животных и периодически проверять, увеличивается число животных или уменьшается. И если барс исчезает, значит, там работают браконьеры. - Что стало с тремя барсами, которые находились на юге в резиденции Курманбека Бакиева? - В резиденцию мы попали примерно спустя месяц после 7 апреля. Барса мы вывезли сразу, а остальных животных, которых оказалось много, - позже. Я даже не поверила, что у Бакиева было такое количество животных: страус, косули, голуби, лебеди, два медведя на цепи (видимо, их выводили), волки. Территория огромная, вместе с домом три-четыре гектара. Там были две уже погибшие самки барса, одну мы даже не видели. Вскрытие второй показало, что она имела проблемы с легкими. Третьего барса, молодого самца, мы вывезли, пролечили, планировали, что он создаст пару с другой самочкой, построили вольер, но он прожил всего 8 месяцев. Когда он погиб, вскрытие показало, что у барса также были проблемы с легкими. - За ними плохо ухаживали? - Трудно сказать. Они содержались в небольших клетках два на три метра. Был ли в резиденции ветеринар, я не знаю, мы видели только мужчину, который животных кормил. Да и клетки стояли не на земле, а на бетоне. - В Кыргызстане есть политики, которые содержат животных или привлекают внимание международных спонсоров к спасению животных, как это делает российский президент? - Наши чиновники еще не доросли до этого. Им бы социальные проблемы решить. А животные остаются на втором плане. История со слепнущими барсами показала, что чиновники всего боятся, между ними идет постоянное противостояние, даже в таком вопросе, как лечение животных. Ту ситуацию раздули до того, что кто-то хочет продать барсов с выгодой для себя. Не было человека, который ясно понимал суть дела. Только последний глава Госагенства ознакомился со всеми документами, понял, что все законно и животные не продаются, а отдаются на лечение. Все процедуры подобных передач животных прописаны в Конвенции ООН по Торговле Вымирающими Видами (CITES). У нас же не было подобной практики передачи животного в другой зоопарк, и чиновники три года боялись принять решение. Более того, у нас ко всем вопросам сразу начинают привлекать правительство, а барсы не входят в его компетенцию - и началась волокита. Передача двух барсов не была глобальной проблемой, просто чиновникам давали неправильную информацию, они начинали бояться, что барсов продадут, и нам пришлось очень долго доказывать свою правоту. Самое важное, что в этой истории мы упустили время, теперь барсы видят лишь на 20-30 процентов. Но прооперированным барсам уже привезли двух самок из Франции и Чехии. - Согласно заключенному между Кыргызстаном и Казахстаном договору, барсы переданы в Алма-Атинский зоопарк для лечения и дальнейшего содержания, а если у них будет потомство, один котенок вернется в Кыргызстан? - При условии, что у нас будет создан зоопарк. Да, мы можем забрать котенка, а что потом? Загнать его в вольер? Нам надо водить практику обмена животными. Пока мы не создадим у себя хорошие условия и не будем способны кормить и содержать животных, зачем нам их забирать? Я надеюсь, что мы придем к этому. Во всяком случае, новое руководство пытается понять проблему и старается нам помочь. В этом году впервые за 10 лет Агентство по охране окружающей среды выделило средства на зимнюю заготовку зерновых для травоядных животных нашего Центра. - Это больше похоже на позор: «впервые за 10 лет»… - Директор Агентства новый, старается. А в целом государству должно быть стыдно, что впервые за 10 лет оно оказывает помощь.

- Вы везде говорите именно про иностранную помощь, даже касаясь госзаповедника. Государство не помогало вообще? - Нет. Но отмечу, что в год на содержание барсов уходит около 50 тысяч евро. - Что вы думаете по поводу целесообразности проведения Форума? - Да, для поднятия статуса страны он нужен. Но я думаю, что барсам это не поможет, нам надо не говорить, а действовать. - Как много организаций занимается сохранением барсов? - Много, но в основном они занимаются просветительской работой. Непосредственно содержанием и лечением барсов занимается наша организация, ее штат – 20 человек, и НАБУ. Но у нас, кроме барсов, есть и другие животные, которых надо охранять. Например, тяньшанский белокоготный бурый медведь (их отстреливают для продажи мяса, шкуры, когтей и клыков), грифы - пошла мода на их отстрел, потому что якобы у грифов целебное мясо. Представляете, люди приходят прямо в мой Центр и просят продать грифа на мясо! В естественных условиях снежные барсы проживают в Афганистане, Бутане, Китае, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Мьянме, Непале, Пакистане, России, Таджикистане и Узбекистане. В ХХ веке наибольшее количество барсов проживало в Кыргызстане, их отлавливали и продавали. По данным начальника отдела особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству Алимжана Бектемирова, в Кыргызстане сегодня насчитывается около 280 снежных барсов. Для сравнения: в 1992 году насчитывалось около 800 особей. Сейчас в мире осталось около трех тысяч барсов. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» В Казахстане вынесен приговор оппозиционерам Козлову, Сапаргали и Аминову 2012-10-08 16:45 ИА Фергана.Ру Суд города Актау 8 октября вынес приговор в отношении трех оппозиционных политиков. Лидер оппозиционной партии Казахстана «Алга!» Владимир Козлов признан виновным в возбуждении социальной розни, призывах к насильственному свержению или изменению конституционного строя, а также в создании организованной преступной группы. Он осужден на 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Владимир Козлов, фото © Azattyk Еще два оппозиционных политика Акжанат Аминов и Серик Сапаргали получили по три года условно, сообщают Новости-Казахстан. Обвинение просило у суда для Козлова 9 лет лишения свободы, для Сапаргали — 4 года, для Аминова - 5 лет. Как передает Forbes, у партии «Алга» будут конфискованы все квартиры и машины во всех регионах Казахстана, поскольку они зарегистрированы на Козлова. Суд также обязал Козлова, Аминова и Сапаргали возместить расходы на проведение экспертиз в сумме более одного миллиона тенге (свыше $6650). Напомним, в январе генеральный прокурор республики Асхат Даулбаев заявил, что одной из причин массовых беспорядков в Жанаозене являлись активные действия отдельных лиц по склонению уволенных рабочих к продолжению акций протеста и жесткому противостоянию властям. По словам генпрокурора, в содержании распространявшихся ими агитационных материалов экспертизой установлено наличие признаков разжигания социальной розни. По данному факту Комитетом национальной безопасности (КНБ) было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были арестованы гражданские активисты и оппозиционеры Владимир Козлов и Серик Сапаргали. Они обвинялись в разжигании социальной розни, призывах к свержению строя и организации преступной группировки. Судебный процесс начался 16 августа и проходил в открытом режиме. Акжанат Аминов в последнем слове сказал, что искренне раскаивается в содеянном, просит прощения, и попросил не лишать его свободы. Сапаргали заявил, что виноват не он, а сложившаяся в стране ситуация. Козлов вины своей не признал и заявил о явной политизации процесса и стремлении осудить его за преступление, которого он не совершал. Международное информационное агентство «Фергана» Коллеги киргизского депутата, обвиняемого в контрабанде и арестованного в Таджикистане, надеются на его скорейшее освобождение 2012-10-08 19:45 Тилав Расул-заде Депутаты и мэр города Баткен (Кыргызстан) обратились к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой содействовать в освобождении их коллеги и земляка Икрама Сыдыкова, который находится в Следственном изоляторе №2 города Худжанда (Таджикистан). История задержания Сыдыкова такова. Как сообщало Управление Министерства внутренних дел Таджикистана по Согдийской области, 20 июня 2012 года в ходе проведения оперативно-розыскных работ сотрудниками правоохранительных структур на территории села Чоркишлак джамаата (сельской управы) Шахрак Исфаринского района Северного Таджикистана были задержаны трое граждан Кыргызстана: Сыдыков Икрам Айтматович, 1959 года рождения, житель Баткена, Надиров Манасбек Абдусатторович, 1970 года рождения, житель Баткена, и Абдурахманов Чингиз, 1989 года рождения, житель села Тегирмонбоши Кизилджайского района. Также был задержан гражданин Таджикистана Хомидов Ёкубхуджа, 1958 года рождения, житель Бободжонгафуровского района. В ходе проверки автомашины марки «Мерседес-бенц», принадлежащей Манасбеку Надирову, были обнаружены и конфискованы три запечатанные металлические бочки. Согласно справке, выданной отделом криминальной диагностики Управления Министерство внутренних дел Таджикистана по Согдийской области, в конфискованных бочках находилась ртуть, всего 90 кг 516 граммов. По данным обстоятельствам 21 июня 2012 года прокуратурой Исфаринского района Согдийской области было возбуждено уголовное дело по статье 206, часть 3 Уголовного кодекса Таджикистана («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой лиц, в крупном размере»). Данная статья предусматривает «лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без такового». После того как трое граждан Кыргызстана были задержаны в Таджикистане, на территории Баткенской области Киргизии было захвачено в заложники 16 гражданин Таджикистана, которые приехали в Кыргызстан по делам. Через некоторое время все заложники были освобождены сотрудниками правоохранительных структур Кыргызстана. Прокуратура Баткенской области возбудила уголовное дело по статье «бандитизм». Следует упомянуть еще об одной трагедии, случившейся вслед за описываемыми событиями. На третий день после задержания Икрама Сыдыкова в Кыргызстане был убит его 30-летний сын. Депутаты обратились с ходатайством к Рахмону В конце сентября 2012 года несколько депутатов во главе с председателем Баткенского городского Кенеша (совета) Эркином Рахматовым посетили Согдийскую область Таджикистана, где встретились с правозащитниками и журналистами. Они выразили свою обеспокоенность уголовным делом, заведенным в отношении депутата городского Кенеша Икрама Сыдыкова. С помощью журналистов депутаты хотели бы еще раз обратить внимание президента Таджикистана, генерального прокурора Таджикистана Шерхона Салимзода и посла Кыргызстана в Таджикистане Урмата Саралаева на судьбу своего коллеги.

Депутаты из Кыргызстана и супруга Икрама Сыдыкова - 24 августа в адрес президента Эмомали Рахмонова, генпрокурора Шерхона Салимзода и посла Урмата Саралаева было направлено ходатайство за подписью мэра Баткена Саидахмада Эрматова, но к сожалению, прошло уже больше месяца, а никакого ответа нет, - говорит председатель Баткенского городского Кенеша Эркин Рахматов. - Наш коллега Икрам Сыдыков до сих пор находится в СИЗО №2 города Худжанда. В ходатайстве, в частности, говорится: «Согласно статье 64 Конституции Республики Таджикистан президент является главой государства и исполнительной власти. Президент является гарантом Конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина, национальной независимости, единства и территориальной целостности, и долговечности государства, согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов, соблюдения международных договоров Таджикистана. Согласно статье 10 Конституции Республики Таджикистан, международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международно-правовым актам применяются нормы международно-правовых актов. Прокуратура Согдийской области, вопреки статье 10 Конституции Республики Таджикистан и международно-правовым актам, признанным Республикой Таджикистан, направила уголовное дело депутата баткенского городского Кенеша Сыдыкова Икрама Айтматовича в Исфаринский городской суд. Сыдыков Икрам Айтматович родился в 1959 году в селе Базар-Баши Баткенского района, по национальности киргиз, образование среднее. После успешного окончания в 1976 году средней школы имени В.И.Ленина с 1977 по 1979 года проходил службу в рядах Советской Армии. После службы в армии он работал в фермерской отрасли и внес значительный вклад в выведение новой породы крупного рогатого скота в Киргизской Республике. Учитывая его фермерские способности и трудолюбие, Икрам Сыдыков в 2012 году был назначен на должность председателя баткенского городского комитета по пастбищам. И.Сыдыков активно участвует в общественной жизни города, успешно занимается благотворительной, а также спонсорской деятельностью. Ежегодно из личных средств И.Сыдыков выделяет 60 тысяч сомов (1300 долларов) Центру реабилитации детей с ограниченными возможностями «Нур». В 2008 году средняя школа имени Н.Крупской была переименована в честь Сыддыка Айтматова, отца Икрама Сыдыкова. Ежегодно в этой школе детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и в номинациях «Лучший ученик» и «Лучший учитель» оказывается спонсорская помощь на сумму 30 тысяч киргизских сомов (650 долларов). Сыдыков Икрам Айтматович, пользуясь доверием народа, был избран депутатом городского Кенеша 4 созыва, имеет депутатскую неприкосновенность до 1 октября 2012 года. Согласно статье 14 Уголовного Кодекса Таджикистана, «лицо, совершившее преступление на территории Республики Таджикистан, подлежит ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международно-правовыми актами, признанные Таджикистаном». На основании вышеизложенного, господин президент, прошу Вас освободить депутата баткенского городского Кенеша Сыдыкова Икрама Айтматовича из следственного изолятора №2 города Худжанда. Сыдыков Икрам Айтматович до сегодняшнего дня является депутатом баткенского городского Кенеша и имеет неприкосновенность», - говорится в ходатайстве на имя Рахмона. «У него свой конезавод, зачем ему контрабанда?» Председатель Баткенского городского Совета Эркин Рахматов говорит о своем коллеге депутате Икраме Сыдыкове только хорошее. - Он хороший, добрый человек, который всегда готов оказать помощь нуждающимся людям, - говорит Эркин Рахматов. - Занимался благотворительностью, помогал бескорыстно и добродушно. Видимо, его успешная предпринимательская деятельность не понравилась кому-то. Наверное, он кому-то создал конкуренцию либо перешел дорогу нечестному человеку. Его просто подставили. Я даже не представляю, как он мог заниматься контрабандой запрещенного товара. Это немыслимо. - Кто же мог его подставить, таджики или киргизы? - спрашиваю Эркина Рахматова. - Либо таджики, либо киргизы, но точно сказать не могу, - признается глава Баткенского городского Кенеша. - Я тоже думаю, что Икрама Сыдыкова подставили, - присоединяется к беседе депутат Мамадназар Бурханов. - Ведь я его хорошо знаю с детства, мы учились в одной школе. Я даже мысли не допускаю, что он мог заниматься недобрым делом. У него не было никакой необходимости заниматься контрабандой: у него свой конезавод, и он неплохо зарабатывает, от продажи одного коня получает 25 тысяч долларов. Его отец был председателем колхоза. Икрам вырос в обеспеченной семье.

- Он часто приезжал в Таджикистан? - Да, как и я, как и все мы. Мы ведь добрые соседи, между нами никогда не было ссор. Мы часто приезжаем в гости друг к другу, особенно за товарами повседневного спроса. - Мы с мужем прожили более тридцати лет и воспитали пятерых детей,- говорит супруга Икрама Бизуура Сыдыкова. - Несмотря на свою занятость, он большое время уделял воспитанию детей, помогал одаренным детям и детям из бедных семей. И сейчас не только его дети, но и вся деревня Карабак переживает за него. - Я депутат Баткенского городского кенеша Гаффарали Маткозиев, - представляется мой следующий собеседник. - Согласно Кишиневской конвенции 2003 года, которая ратифицирована Республикой Таджикистан, депутатская неприкосновенность Икрама Сыдыкова распространяется во всех странах - членах СНГ. Следовательно, его не должны были задерживать - либо, задержав, освободить из-под стражи. Но дело Икрама Сыдыкова передано суд, и прошло уже три судебных заседания. Заседания ведет председатель Исфаринского городского суда Алиджон Махмудов, все в рамках закона, и к этому у нас нет претензий. - Вы теперь ждете ответ на ваше письмо и надеетесь на гуманность президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что он помилует Икрама Сыдыкова? - Да, - почти хором отвечают депутаты. - Ведь мы соседи. Это будет торжеством правосудия в Таджикистане. Адвокат: «Сыдыкова не лишили неприкосновенности» По словам Абдурахмана Тураева - адвоката Икрама Сыдыкова, - в отношении его подзащитного во время предварительного следствия были допущены серьезные нарушения. Согласно статье 10 Конституции Таджикистана, статье 14-1 Уголовного кодекса Таджикистана, постановлению пленума Верховного Суда Таджикистана №15 от 2 октября 2003 года, в случае неопределенности, соответствует ли Конституции примененный или подлежащий применению по конкретному делу закон, суд приостанавливает производство по делу и с вопросом о противоречии законов или правовых актов обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан.

- Кроме этого, - говорит адвокат, - в рамках кишиневской «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», предварительное следствие по настоящему уголовному делу обязано было направить международное следственное поручение через Генеральную прокуратуру Таджикистана в Генпрокуратуру Кыргызстана с просьбой о лишении Икрама Сыдыкова депутатской неприкосновенности, после чего уже направлять уголовное дело в суд. Однако этого не было сделано, и Икрам Сыдыков до сих пор является депутатом баткенского городского совета. Необходимо отметить, что на основании статьи 1 «Конвенции о правовой помощи…» граждане каждой из Договорившихся Сторон, а также лица, проживающие на ее территории, пользуются на территории всех других Договаривающихся Сторон в отношении личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной Договаривающейся Стороны. - Согласно «Соглашению о статусе должностных лиц стран СНГ», подписанному 25 апреля 2003 года в Москве и ратифицированному Таджикистаном, вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случаях совершения этими лицами преступления на территории Таджикистана, разрешается на основе норм международного права, - объясняет адвокат. - Что же касается конкретного дела депутата баткенского городского Кенеша Икрама Сыдыкова, то я надеюсь, что мой подзащитный будет освобожден из СИЗО-2 города Худжанда, и судья будет в своем решении основываться на международно-правовых актах, ратифицированных Таджикистаном, - заключает адвокат Сыдыкова Абдурахман Тураев. В настоящее время производство по уголовному делу приостановлено в связи назначением повторной судебно-химической экспертизы. Рассмотрение уголовного дела Икрама Сыдыкова будет на днях возобновлено. Восторжествует ли закон и будет ли освобожден депутат, обладающий депутатской неприкосновенностью на всей территории СНГ, покажет время. Пока же все надеются на волю президента Эмомали Рахмона. - Дело не должно дойти до ситуации, сложившейся с задержанными русскими пилотами, - говорят наблюдатели. Тилав Расул-заде Международное информационное агентство «Фергана» Семнадцать американских генералов и их осенний марафон 2012-10-08 22:03 Ядгор Норбутаев - Здравствуйте, больная! - Здравствуйте, доктор! - Простите, пожалуйста, но я, бабушка, не доктор. Точнее все-таки доктор, но не ваш лечащий врач. Я из медицинского института. Вот, привел к вам своих интернов. Они еще не совсем врачи, но скоро ими станут. Я же их, так сказать, курирую. Можно, они зададут вам несколько своих вопросов? - Пускай задают, коли так для дела требуется. За спрос у нас денег не берут. - Спасибо, бабушка! Куратор обернулся к своим подопечным, щелкнул кнопкой секундомера и произнес: - Ну, время пошло. И самые разные вопросы тотчас посыпались со страшной скоростью, точно просо из дырявого мешка. - Какие лекарства вы сейчас принимаете? - Не доставляют ли вам неудобств соседи по палате? - Хватит ли у вас собственных средств, если дополнительно потребуется покупка редких препаратов? - Вы уже на всякий случай написали завещание? - Много ли у вас родственников? Где они живут? - Если ваше состояние ухудшится, то пожелаете ли вы исповедоваться? - Как вы относите к эвтаназии? Допускаете ли ее применение к себе? И так далее, и тому подобное. Ровно через десять минут куратор, взглянув на циферблат, еще раз щелкнул кнопкой и произнес: - Все, время вышло. Даю вводную – у больной саркома правого легкого в крайне запущенной стадии, имеются множественные метастазы. Распределяю обязанности. Первый. Ты организуешь процесс продолжения лечения, может быть, ей еще удастся выкарабкаться. Второй занимается доставкой обезболивающих средств, в том числе и наркотических. Номер третий. Занимаешься организацией похорон. Четвертый, на тебе родственники, панихида. Пятый – наследство. Старуха на койке, прекрасно все это слышавшая, вдруг смертельно побледнела, глаза ее закатились, а сама она как подкошенная рухнула на подушку. - Ну что же ты так, бабуся? Мы же только тренируемся оперативно и быстро реагировать на все возможные проблемы… Сообщение о том, что 2 октября в Узбекистан прибыла с визитом группа из семнадцати американских генералов и адмиралов, широкими кругами местной общественности было воспринято с явным недоумением. Что же им тут понадобилось? Особенно адмиралам. Ведь на Аральском море уже много лет, как пароходы не курсируют. А генералы? Желают выбрать для себя место, где можно немного повоевать? Рекогносцировочка? Или пошпионить прилетели? Дополнительные сведения, представленные местными информагентствами, вынудили людей еще больше теряться в догадках. Оказывается, что это мероприятие осуществляется в рамках какой-то программы «Кейпстоун». (12news.uz: «Узбекистан посещают 17 новоназначенных генералов и адмиралов вооруженных сил США») Что это за программа такая? Название похоже на марку сигарет. И генералы те почему-то все названы «новоназначенными»… До этого, оказывается, ровно пять недель кряду всю их команду интенсивно натаскивали в Университете Национальной обороны США, а теперь вот привезли в Узбекистан. На отдых, что ли? Так нет. Они в Ташкенте без устали посещали различные очень серьезные государственные учреждения и все о чем-то там расспрашивали, к чему-то присматривались. Вынюхивали? Внятных ответов на беспокоящие их вопросы интересующиеся граждане так и не получили. Лишь одно агентство «Росбалт» со свойственной ему прямотой («Узбекистан показывает зубы», 04.10.2012 г.), высказалось, что данный генеральский десант в Ташкент является прямым свидетельством некой военной угрозы со стороны Ислама Каримова, адресованной непосредственно всем соседям по региону. Видите, дескать, какие крутые друзья у нас, у узбеков, теперь завелись?! Так что остерегайтесь, враги! Добраться до истины оказалось довольно-таки трудно. Нечаянно или намеренно, но все в печати было своеобразным образом засекречено-зашифровано, и по одному лишь названию самой программы «Кейпстоун» ничего обнаружить не удалось даже в американских источниках. Неужели все это натуральная фальшивка, фейк? Зацепкой оказался американский Университет Национальной обороны. В нем-то как раз среди прочих и существует программа обучения генералов и адмиралов под названием «Capstone». О ней стоит поговорить подробнее. «Кэпстоун» («Capstone») в переводе означает «опорный камень клинообразной формы находящийся в самой верхней части арки», ее, так сказать, венец. Иногда этот камень еще называют «замковым». Он всегда укладывается последним и придает жесткость всей конструкции. В нашем же случае этот символ соответствует венцу обучения американского генералитета. Занимаются на данных курсах, на самом деле, не какие-нибудь там «новоиспеченные» генералишки, а исключительно молодые и рьяные, причем из тех, которые, как говорится, «подают надежды». В программе «Кэпстоун» генералов отнюдь не обучают, как прежде, просто воевать. Цель – научить курсантов решать политические задачи военными средствами. То есть, что-то близкое (хотя и приблизительно) к такому понятию, как «геополитика». Масштабы при этом – не какая-нибудь дивизия или армия, а «отдельное государство» или даже «группа государств» союзников США. Со всем этим можно подробно ознакомиться на сайте программы «Capstone». Команды обучающихся набираются один-два раза в год по мере необходимости. Наряду с генералами в группы входят адмиралы, а также женщины, имеющие соответствующие воинские звания. Тем не менее, все они на время обучения зовутся по традиции просто «бойз», мальчики. Вот именно одна из таких групп и посетила Узбекистан на этот раз.  Уильям Л. Ниланд Чем же занимаются генералы в пределах программы «Кэпстоун» во время «интенсивного обучения»? Программа невероятно разнообразна. На сайте для тех, кто будет обучаться в будущем году, уже вывешено расписание занятий. Лекции, практические занятия, коллоквиумы, «мозговые штурмы», диспуты, собеседования, самоподготовка. Беседы с политиками и высшими военными чинами. И все это чуть ли не по четырнадцать часов в сутки. Кроме лекций, обозначенных номерами (видимо секретной тематики), имеются и такие, как, например, «Искусство Афганистана». Генералы учатся принимать военно-политические решения мирового уровня, они фактически разрабатывают даже отдельные государственные доктрины. Венец всему делу – «дипломный проект». Абстрактных «дипломных работ» тут не бывает, только конкретные, только в реальных условиях отдельной страны (или нескольких стран), где очень возможно участие войск США в военных действиях. После успешной защиты все наработки Кэпстоуновцев не хоронят навеки в пыльных архивах: на их основании армейские штабы сразу же начинают готовить планы будущих операций. «Ребята-генералы» разрабатывают лишь некоторую общую концепцию, конкретика и отдельные детали уточняются непосредственно в подразделениях. За несколько дней до фактического окончания занятий генералам объявляется название государства, то есть будущий театр их «военных действий», место приложения полученных знаний и навыков. «Ребята» начинают изучать данный «театр военных действий» по картам, книгам, секретным материалам штабов и так далее. Затем уже состоится выезд непосредственно на место. Американский посол в данном государстве буквально обязан оказывать «бойз» свою всемерную поддержку, генералы должны иметь возможность получать практически любые сведения о стране, «войну» в которой им предстоит запланировать и разложить по полочкам. Состояние экономики, уровень подготовки и обеспеченности вооруженных сил, проблемы транспорта и связи и многое-многое другое. А также – уровень коррупции, возможные противоречия во властных кругах, даже сведения о личной жизни лидеров политических партий. Короче все, что может хоть как-то пригодиться при планировании, любые мелочи. Смотри, убеждайся, делай выводы! Наконец, после того как «бойз» собрали в стране пребывания все необходимые сведения (трое суток), они направляются к себе домой, а именно в Форт Лесли Дж. Макнейера (Вашингтон, департамент Колумбия). И вот уже начинается главный экзамен, звучит вводная: «В стране Имярек вспыхнули народные волнения. Правительство США принимает решение оказать содействие местному правительству, в том числе и с помощью армейских подразделений». Куратор распределяет задачи между генералами. «Первый, ты отвечаешь за возможную необходимость нейтрализации вторжения со стороны соседнего государства «Х». Номер второй. На тебя ложится вся «информационная война». Номер третий. Твоя зона ответственности – переброска всего крайне необходимого через океан, того, чего нельзя добыть в местных условиях…» И так далее, и тому подобное. Отсчет времени начался, бойз!! Пошла работа, закипела. Все генералы страстно желают получить высший балл, от этого во многом зависит их будущая карьера.

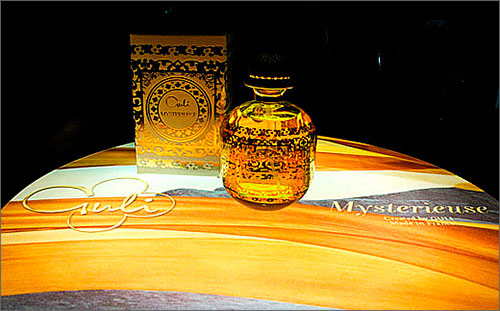

Пример данного дипломного задания для генералов я придумал сам, поэтому оно вполне условное. Может быть и совсем другим, но всегда связанным с применением военной силы. Например, вводная: «Правительство США приняло решение об организации на территории данного государства нескольких военных баз. Этому пытается воспрепятствовать ряд соседних государств, объединенных в военный союз». Или: «Военные грузы США по железной дороге пересекают страну транзитом. Отдельные силы внутри данного государства ведут на путях саботаж и организуют акты диверсии». Вариантов много, насколько хватит фантазии у куратора, а главное - как он будет сориентирован для такого непосредственно Пентагоном. Что можно сказать в заключение? В Америке предпочитают уклоняться от широкого обсуждения регулярных генеральских заграничных прогулок в рамках программы «Кэпстоун». Сообщения о них крайне редко попадают в открытую печать, тем не менее, стал достоянием гласности тот факт, что в прошлом году генеральская команда проводила свой «выездной конкурс» в Бразилии. И тут никаких загадок нет: по просьбе правительства этой страны рассматривались различные варианты совместного действия армий двух государств. Намечались планы умиротворения отдельных племен аборигенов, воюющих между собой глубоко в сельве бассейна реки Амазонки. Видимо, те «дипломные работы» были крайне экзотическими. О том, что на этот раз «бойз» посетили Ташкент, миру стало известно только (!) из сообщений узбекской прессы. Понятно, что многие государства предпочитают скрывать от общественности подобные факты. Кому интересно выставлять подобные американские «раскопки» в своей стране на всеобщее обозрение? Опять же, в качестве таких «подопытных» стран США предпочитают использовать только своих союзников, причем небольшие государства, к тому же крайне слабые в военном отношении. Действительно, очень странно было бы видеть этих американских генералов, бесцеремонно копающимися в военных секретах, допустим, Израиля или Турции. К тем, кто позволит, к тому «бойз» и лезут. Действительно, кому захочется оказаться в положении той больной старушки, попавшей под перекрестный допрос наглых и бесцеремонных интернов? Почему же Узбекистан так торжественно и радостно возвещает всему миру о том, что теперь его государственные и военные структуры попали в оперативную разработку программы «Кэпстоун»? Ответа может быть только два: либо по неведению (чиновники, давшие согласие, как говорится, «не владеют вопросом»), либо же просто по вопиющей дурости. Выбор одного из данных вариантов представляю сделать самим уважаемым читателям. Ядгор Норбутаев Международное информационное агентство «Фергана» Шведские журналисты доказали связь дочери президента Узбекистана с арестованным в Женеве Алишером Эргашевым 2012-10-08 22:32 ИА Фергана.Ру  В распоряжении агентства ТТ оказались документы, свидетельствующие о том, что Гульнара Каримова владеет во Франции двумя коммерческими компаниями, а их управляющим директором значится Алишер Эргашев. Подписи Каримовой и Эргашева «соседствуют на различных бумагах из французского госрегистра», - сообщил «Фергане» журналист агентства Ола Вестерберг. По словам нашего коллеги, в данном факте нет ничего удивительного, однако, отныне связь между двумя этими персонами очевидна. Кроме того, как сообщили «Фергане» журналисты новостного агентства ТТ, Алишер Эргашев являлся официальным представителем оффшорной гибралтарской компании Takilant в тот момент, когда она открывала банковские счета в Швеции, в настоящее время замороженные в связи с возбуждением уголовного дела по факту подозрительной сделки телекоммуникационной компании TeliaSonera в Узбекистане в 2007 году. Напомним, в настоящее время TeliaSonera назначила независимый аудит деятельности своей узбекской «дочки» - компании Ucell, приобретенной в 2007 году, по утверждениям шведских журналистов, с использованием коррупционных схем. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В Джалал-Абаде матери-героини голодают в поддержку арестованного депутата К.Ташиева 2012-10-09 09:53 ИА Фергана.Ру В Джалал-Абаде 16 человек объявили голодовку с требованием освободить депутатов Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова, которым инкриминируется попытка насильственного захвата власти, сообщает КирТАГ. Как сообщил председатель комитета по защите депутатов Рашид Сулайманов, «сегодня утром на центральной площади Джалал-Абада объявили голодовку девять человек, в 10 часов к акции протеста присоединились еще семеро, итого - шестнадцать человек объявили голодовку. Они намерены голодать до тех пор, пока заключенные депутаты не будут освобождены». На площади поставлены четыре юрты, в которых намереваются жить голодающие. По информации 24.kg, среди них есть матери-героини, они начали голодовку накануне. По словам полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Жусубали Торомаматова, среди голодающих в основном – родственницы Камчыбека Ташиева. «Всем, что полагается по закону, мы голодающих обеспечиваем. «Рядом с ними дежурят милиция и скорая помощь. Они следят за их состоянием. В настоящий момент все женщины чувствуют себя хорошо», - добавил чиновник. Однако, по словам начальника ГОВД Джалал-Абада Нурдина Насыркулова, одна участница голодовки уже доставлена в больницу: «Пожилая женщина почувствовала боль в почках, поэтому было принято решение доставить ее в больницу». Напомним, 3 октября в Бишкеке толпа митингующих пошла на штурм Белого дома - здания, где располагаются парламент и администрация президента. Милиция оттеснила нападающих, по данным Министерства здравоохранения, были ранены 12 человек. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, лидеры партии «Ата Журт», которые и собрали людей на митинг якобы по поводу национализации золоторудного месторождения «Кумтор», - Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов - были задержаны. Им предъявлены официальные обвинения в попытке насильственного захвата власти (ст. 295 УК Киргизии, от 12 до 20 лет лишения свободы), а Ташиеву и Жапарову вменяют также нарушение статьи 297 - «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» (до пяти лет лишения свободы). Суд приговорил их к аресту сроком на два месяца. Международное информационное агентство «Фергана» В Турции перезахоронили останки бывшего президента Тургута Озала 2012-10-09 10:47 ИА Фергана.Ру В Турции перезахоронили останки бывшего президента страны Тургута Озала, скончавшегося в 1993 году, сообщает Коммерсант. Напомним, тело Тургута Озала было эксгумировано 2 октября с целью установить настоящую причину его смерти. Официальной версией его смертив 1993 году был назван инфаркт, но члены семьи не раз высказывали предположение, что его отравили. Результаты экспертизы, проведенной после эксгумации, будут известны через несколько месяцев. Дело о смерти бывшего президента было возобновлено в 2012 году – после того, как несколько человек сообщили о странных обстоятельствах, предшествовавших кончине Озала. Высшее руководство Турции приняло решение об эксгумации останков экс-президента — несмотря на возражения его семьи: как заявил сын Тургута Озала Ахмет, вскрытие могилы является неуважительным актом по отношению к умершему. При этом Ахмет подтвердил, что тело отца, который не страдал никакими заболеваниями и скончался внезапно, не было вскрыто своевременно. Не сохранились и результаты исследования крови, сделанного после смерти. Позже вдова Тургута Озала выдвинула версию о возможном отравлении супруга мышьяком. Гипотеза выглядела правдоподобной — за несколько лет до смерти на съезде Партии Отечества на экс-президента было совершено покушение, в результате которого он был серьезно ранен. Брат бывшего президента Коркут Озал заявил, что к смерти Тургута Озала могут быть причастны члены националистической группировки «Эргенекон», связанной с военными. Фигура Тургута Озала — знаковая в турецкой политике конца XX века. Он возглавил Турцию в 1989 году и вошел в историю как президент-новатор, сторонник рыночной экономики, инициатор реформ, которые вывели страну в число ведущих региональных держав. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Гульнара Каримова представила мужской и женский парфюм под брендом GULI 2012-10-09 11:42 ИА Фергана.Ру В рамках Недели искусств Art Week Style.uz 8 октября дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова представила свой первый мужской и женский парфюм, сообщает Олам.Uz.

Аромат под брендом GULI создан известным французским парфюмером Бертраном Дюшафором. Женский парфюм получил название Mysterieuse, мужской - Victorious. Гульнара Каримова сообщила, что работа над духами велась два года. По словам Дюшафора, «женский парфюм вобрал в себя ароматы всех цветов, которые можно найти на Востоке. Эти духи созданы для чувственной восточной женщины. В качестве основного запаха - ароматы марокканской и турецкой розы, нотки жасмина, иланг-иланга и другие цветочные букеты». Мужской аромат наполнен гармонией контрастов и предназначен для властных мужчин.