Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости издательства "Livebook"" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

Книжные новости в Русском Журнале Книжные новости в Русском Журнале

| Информационный Канал Subscribe.Ru |

Книжные новости в Русском Журнале

Сегодня в выпуске

18.11.2005

Камень непоколебимый

Сергей Хоружий. Опыты из русской духовной традиции. Идеализм автора - лучший способ возводить стену между собой и миром под разговоры о том, что "хотели, как лучше".

В новой книге С.С. Хоружего собраны его работы последних лет, которые продолжают давно начатый им проект обретения Россией ее главного, скрытого под коркой поверхностных идеологий и интеллектуальных мод достояния - ее "духовной традиции". Автора интересует главным образом наследие исихазма и его значение для русского православия и русской культуры. Свое понимание православной аскетики, именуемое им "археологией знания" (забавное совпадение с диаметрально противоположной по смыслу формулой М. Фуко), он хочет сделать, подобно Фуко, основой всеобщей науки о человеке и обществе. Замысел как нельзя более своевременный, принимая во внимание сильнейшую тоску современного человека по духовно осмысленной жизни. Даже в, казалось бы, безнадежно меркантильной Америке, согласно последним опросам, 96 процентов жителей считают самой насущной задачей (в буквальном переводе с английского) "измене! ние жизни посредством духовности".

Слог книги менторски витиеватый, архаизированный, как подобает "духовному" жанру. Никакой склонности к полемике, почти не поминаются даже именитые предшественники. Персонажи интеллектуальной истории четко разделены на своих и чужих. К первым относятся, естественно, восприемники святоотеческого и исихастского наследия, ко вторым - "религиозное возрождение" Серебряного века и некое чудовище, именуемое постмодернизмом. Попадаются и промежуточные фигуры - например, А.С. Хомяков. Богословские взгляды последнего не раз подвергалась резкой критике в православных кругах, но автор хочет спасти Хомякова для православной мысли и поэтому предлагает всмотреться во "внутреннее измерение" хомяковских текстов. Зато В.С. Соловьеву он такой любезности не оказывает: разговор о "рыцаре-монахе" русской мысли сводится большей частью к сомнительным! фактам его личной жизни. А с пресловутым "постмодернизмо! м" и его "деконструкцией" он вообще обращается, как сказал бы Шопенгауэр, с "божественной дерзостью". Взгляды французского православного богослова М. Ставру, который считает необходимым дополнить понятие соборности идеей главенства, автор объявляет почему-то "парижско-константинопольским постмодернизмом" (с. 204), не смущаясь тем, что весь пафос постмодернистской мысли состоит как раз в разоблачении любых форм главенства.

Ну ладно, тенденциозность - вещь неизбежная и в известных дозах даже здоровая. Вопрос в том, насколько диктуемые ею средства оправдывают поставленную автором цель. А тут есть над чем задуматься. И есть основания полагать, что безапелляционный тон автора может скрывать недоумения и слабости его позиции. Вот первая проблема: как совместить выставляемые автором тезисы об уникальности исихастской аскетики и ее универсального значения для человечества не в духовном смысле "всеобщего священства мирян" (П. Евдокимов), а в! контексте земного разнообразия культур и религий? Попытки рассмотреть формальные различия и сходства между отдельными традициями духовного делания, боюсь, только запутывают дело. В действительности сверхлогическое единство конкретного и всеобщего образует не что иное, как личность, и именно личностным началом, или, как говорят на Западе, "мистикой" (mystique) личности, держится живое единство духовной практики, каковое есть, по сути, преемственность между индивидуальным и сверхиндивидальным измерениями человеческого деяния. Из этой духовной силы наставника (что на языке С. Хоружего называется "метаантропологическим телосом") вырастает школа с ее неповторимыми, как сама личность, учением, стилем, этосом, фольклором (не отсюда ли поговорка: "в чужой монастырь со своим уставом не лезь"?) и с ее оригинальным, а в наш глобалистский век порой самым экстравагантным набором жизненных правил и обрядов. Традиция как личность-предание (чему в православии! более всего соответствует скитское житие) есть особая форма с! оциально сти, своего рода сверхличная интимность, занимающая срединное положение между индивидом и общественностью. Ее природа - акт типизации опыта, собирательно-соборное преображение, которые выявляют одновременно внутренний предел вещи и ее вечносущее качество (по-русски этому соответствуют понятия чин, чинопоследование, но примечателен и термин типикон). Вот почему духовная практика всегда предполагает развитие чувствительности, способность ко все более тонким различениям в опыте (чему, я полагаю, и соответствует предикат "умный", прилагаемый к деланию). Критика личностной ауры школы с позиций логики - доктринальной или просто здравомысленной - бессильна: религиозное обращение проходит по другому ведомству.

Как же обстоит дело с учителями "священнобезмолвия" в России ХХ в.? Увы, единственным примером здесь служит община о. Алексея Мечева, причем исихастский!

элемент в ее жизни обозначен буквально одной фразой о царившей в общине атмосфере "подлинной любви". Несомненно, аскеза, ставшая самоцелью, индивидуалистична и потому бесплодна. Оттого же она и на Руси в высших своих проявлениях, движимая любовью, каковая есть сила духовного преображения, ее экзистенциальная избыточность, выходила в скиты и пустыни, парадоксальным образом смыкаясь с миром в точке наибольшей удаленности от него. Этот закон любви - быть в мире, не будучи в нем, - требует и нового

осмысления аскетической практики.

Как же обстоит дело с учителями "священнобезмолвия" в России ХХ в.? Увы, единственным примером здесь служит община о. Алексея Мечева, причем исихастский!

элемент в ее жизни обозначен буквально одной фразой о царившей в общине атмосфере "подлинной любви". Несомненно, аскеза, ставшая самоцелью, индивидуалистична и потому бесплодна. Оттого же она и на Руси в высших своих проявлениях, движимая любовью, каковая есть сила духовного преображения, ее экзистенциальная избыточность, выходила в скиты и пустыни, парадоксальным образом смыкаясь с миром в точке наибольшей удаленности от него. Этот закон любви - быть в мире, не будучи в нем, - требует и нового

осмысления аскетической практики.

Однако наибольшие неясности в позиции автора выявляются там, где речь идет о соотношении аскезы с другими областями человеческой деятельности и знания. Вот наиболее существенные из них.

Аскетика и церковная организация. Автор, очевидно, надеется, что исихастская практика послужит благоприятной духовной средой и отчасти даже коррелятом православной обрядности, которая так нуждается сейчас в наполненности живым чувством. П! орукой такого единения он считает богословскую систему, назван! ную о. Г еоргием Флоровским "неопатристическим синтезом". Сказано красиво. Но, перечитав заново написанное С. Хоружим на эту тему, я должен признаться, что так и не уразумел смысл данного выражения. Извиняет меня, хотя бы отчасти, то обстоятельство, что оно осталось непонятным даже такому авторитетному богослову, как о. Александр Шмеман, не говоря о многих других. Зато с гораздо большей определенностью можно говорить о том, что церковные институты и некодифицируемая личностная "мистика" примиряются не без труда и даже не нуждаются друг в друге. В московский период, как известно, дело кончилось разгромом и запретом внемонастырских форм аскезы. Легко видеть почему: подвижник свободен от внешнего закона и сам воплощает собою религиозный авторитет. История Московского царства (которую автор благоразумно обходит молчанием) хорошо показывает, что ужесточавшаяся регламентация церковной жизни усиливала потребность в аскезе как стимуляторе духовного опыта, и это постепенно! е расхождение культа и чувства при отсутствии схоластического богословия стало причиной многих потрясений в церкви и обществе. В то самое время, когда аскетический опыт Никона подогревал конфликты патриарха с царской властью, рьяные аскеты, вроде "неистового" Капитона Даниловского, становились вождями первых сектантских общин. И сколько бы ни подчеркивал автор наличие в традиции точных критериев оценки опыта подвижника, для "метаэмпирической" реальности аскезы такие критерии не могут быть вполне объективными.

Аскеза и метафизика. Что имеет в виду автор, когда говорит о "метаэмпирической" природе аскетического "телоса" или об энергии, которая "сопровождает" сущность? Что это за "инобытие", которое открывается в узрении незримого и поэтому не может существовать вне конкретности живого и, следовательно, телесного опыта? Заволжские старцы свидетельствовали: "несть ино что небесное царство, точи! ю се". Речь идет, очевидно, о реальности не чувственной, ! не вещес твенной, но и не умственной, не идеальной. Остается признать ее реальностью проективной или, точнее, пределом проективности, предвосхищающим все сущее. Но сойти с привычной интеллектуалистской почвы и рассмотреть исихазм под углом его действительно главной темы события, собирательного преображения С. Хоружий не решается, взамен раскладывая аскетику по полочкам квазилогического "органона". Язык автора становится здесь туманным и двусмысленным. Он говорит о традиции как "среде" (ср. с упомянутой выше "личностной аурой" аскезы), "объемлющем лоне", которое имеет еще и "примыкающую среду", обладает "свойством хранения и воспроизводства", "устремляется к инобытию", "служит инструментом трансляции" и т.д. (с. 10-13). Среда как инструмент, и к тому же "устремленная к инобытию"? Мудрено понять. А в конце книги высшей истиной уже объявляется "христианский эллинизм" (с. 426). Знач! ит, все-таки назад, к умопостигаемому идеалу эллинов, который магией логико-грамматического параллелизма приводится в соответствие с действительностью? Подобный идеализм есть лучший способ возводить стену между собой и миром под разговоры о сущностях вещей и о том, что "хотели, как лучше". Жаль, что автор не задается вопросом о метафизической подоплеке стилистических и жанровых особенностей исихастской литературы с ее тяготением к афоризму, притчам, исповеди (все чуждое и Платону, и Аристотелю). Думаю, вдумчивый разбор этих особенностей заставил бы его пересмотреть свое отношение к "христианскому эллинизму".

Аскеза и общество. Нормативность аскезы в толковании автора делает неустранимым разрыв между духовной традицией и обществом, но не позволяет определить границу между ними. Хорошей иллюстрацией служат многочисленные интерпретации понятия соборности. В конце концов, С.Л. Франк противопоставил соборность как условие человеческой социальност! и внешней "общественности". Такое толкование удобно,! хотя уп ускает из виду отмеченную выше "третью социальность". Однако оно разъединяет внутреннюю и внешнюю сторону жизни Церкви, что автора, конечно, не устраивает. Он сам отождествляет соборность с экклезией, оставляя нерешенным вопрос о статусе внешнего мира.

Аскеза и история. Автор выстраивает квазигегельянскую трехчленную схему: первоначальный "чистый" исихазм через смутные прозрения славянофилов и уже совершенно мутные искания Серебряного века восстанавливается в богословском синтезе, выработанном эмигрантами второго поколения. Но не рано ли вычеркивать творцов "религиозного возрождения" из русской истории? У людей Серебряного века было много иллюзий, но они дышали русским воздухом и пытались ответить на вопросы реальной жизни. Более того, именно они первыми обратились к наследию древнерусской аскетики, увидев в ней проповедь духовной свободы и даже импульс "культурного творч! ества" (оценка молодого Флоровского). Эмигранты же, при всей их эрудиции и талантливости, жили в изоляции. Отсюда их неспособность наследовать "религиозному возрождению", переросшая в сознательное его неприятие, их поиски не просто почвы, а именно прапочвы, а также их попытки сжиться с окружающим обществом, что было и жизненной необходимостью, и нормой западной толерантности. Опыт, что ни говори, совершенно особенный. Да и нельзя считать советский период только бесплодным "перерывом". Разрыв не был полным: А.Ф. Лосев дожил до 1990-х и научил многих, были и другие влияния. Но главное - в глубине народного сознания и в эти семь лихих десятилетий накапливался некий опыт, который рано или поздно вырвется на поверхность истории. И может статься, что тогда вольные искания и прозрения Серебряного века будут больше востребованы русским обществом, ищущим живой связи времен, чем кабинетные "синтезы" эмигрантов.

История движется вперед не умозр! ительными схемами, а собственной "иронией" - этим сл! абым отб леском ее провиденциальности. Мы, по крайней мере, знаем, что ее цель и смысл, как и цель аскетической практики, есть Богочеловечество. Вместо того чтобы сетовать на все более углубляющийся разрыв между аскетическим идеалом и исторической действительностью, полезно помнить, что секуляризаторские тенденции были ответом на авторитаризм средневековой церкви. Еще важнее увидеть в таком ходе истории действие божественного кенозиса, самоумаления Бога. Последнее не может продолжаться бесконечно: предел ему кладет пробуждаемая кенозисом любовь человека к Богу - та любовь, которая, по свидетельству православных мистиков, дарует "сверхприродное чувствие", прозрение света, наполняющего мир горний и мир дольний. В таком случае институциональной религии с ее дуализмом идеала и действительности предстоит вместить в себя "постсекулярное" содержание, которое означает самопревозмогание аскезы в любви, встречу божественного и человеческого, "неисключенное третье"! метафизических оппозиций, "третью социальность", "другую рациональность" проективного модуса существования как чистое, внеметафизическое различие. (Еще Хайдеггер отмечал бессмысленность самого понятия секуляризации.) Эта реальность полнее всего воплотит тайну перехорисиса, "кругового движения", или взаимоотдачи между тремя ипостасями Святой Троицы. Религия возвращается в тот момент, когда, казалось бы, должна уйти. Таково упование грядущей Церкви, которая не просто присутствует, но нисходит в мир в вечности настоящего.

ПодробнееСомнения есть

Константин Феоктистов. Зато мы делали ракеты. Предпоследняя фраза книги (вопрос и ответ в одном флаконе): "Долго ли просуществует человечество? Сомнения есть".

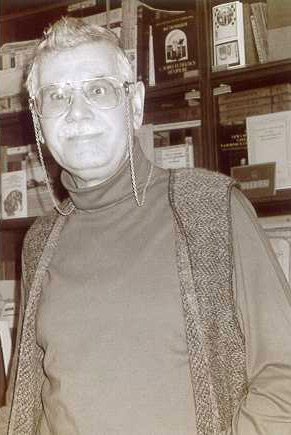

"ЗАТО" - крупно и черным; "мы делали ракеты" - помельче и красным. Это обложка книги Константина Феоктистова "Зато мы делали ракеты" (М., "Время", 2005). Подзаголовок почти что как у мемуаров маршала Жукова - "Воспоминания и размышления космонавта-исследователя". Феоктистов, если кто не помнит, - первый гражданский человек, побывавший в космосе. Без звезд на погонах, как все предыдущие герои космических хроник, инженер, ученый. Улыбка не гагаринская, а скорее голливудская (портрет на обложке - этакий гибрид Ричарда Гира, Роберта де Ниро и Клинта Иствуда).

Странное то было время - октябрь 1964-го. На космическую орбиту вывели трехместный "Восход" (на нем и полетел Феоктистов), а на земле тихо и мирно (впервые за всю советскую историю) сместили со всех постов Никиту Сергеевича Хрущева, самого страстного из всех генсеков "болельщика" космических гонок.! Сменивший его Брежнев больше хоккеем увлекался, отчего, должно быть, и был при нем советский хоккей самым лучшим в мире. В те времена за "наших" даже и болеть было неудобно: ну, понятно, что выиграют, неинтересно, а вот кто вторым будет - чехи, шведы или таки канадцы?

Теперь все наши хоккеисты срочно выдаются на экспорт, наши ракеты запускают за умеренную мзду импортные спутники и американских

туристов-миллионеров, героическая составляющая и того и другого спорта как-то так нечувствительно размылась, ‑ подумаешь, космос, только деньги наши зазря тратят. Вон и китайцы уже летают в этот самый космос на кораблях, мучительно напоминающих наши выстраданные когда-то "Союзы", и посмотришь на их ликование по этому поводу - так чистое "дежа вю" ("уже видел" - в наши 60-е). Честно признаемся - отвернулись мы от космос!

а. Земные проблемы решаем, коим несть числа, а до небесных нам!

особого

дела нет.

Теперь все наши хоккеисты срочно выдаются на экспорт, наши ракеты запускают за умеренную мзду импортные спутники и американских

туристов-миллионеров, героическая составляющая и того и другого спорта как-то так нечувствительно размылась, ‑ подумаешь, космос, только деньги наши зазря тратят. Вон и китайцы уже летают в этот самый космос на кораблях, мучительно напоминающих наши выстраданные когда-то "Союзы", и посмотришь на их ликование по этому поводу - так чистое "дежа вю" ("уже видел" - в наши 60-е). Честно признаемся - отвернулись мы от космос!

а. Земные проблемы решаем, коим несть числа, а до небесных нам!

особого

дела нет.

Что ж такое, почему у нас сначала с космосом все было замечательно, а сейчас стало почти никак?

На этот счет есть несколько скучных, прагматичных версий. Ну, например: так называемый мирный космос был всего лишь скромным ответвлением гигантской военной программы. Когда в СССР поняли, что безнадежно проигрывают США в строительстве стратегических бомбардировщиков, стали срочно развивать ракетостроение. А первый спутник, Гагарин, Титов, Терешкова - все это была пропагандистская ширма, все они были военные и решали в космосе военные проблемы. Ну, а когда ракет понаделали, острота противостояния спала, незачем стало и выпендриваться.

Вторая версия - технологическая: стали безнадежно отставать от американцев, в "застойной" стране застой был и в технологиях. Ничего нового придумать не могли, начали копировать. (Кто-нибудь помнит еще, как в 1988-м запускали единственный раз советский "шаттл" "Буран" - тот самый, что стоит! теперь в парке Горького как аттракцион?) Чтобы отставание не было таким публично-наглядным, все программы потихоньку сворачивали, как "бурановскую".

Третья версия - финансовая, самая понятная с непривычки свихнувшейся на простейших арифметических действиях и уткнувшейся в ежедневное бытовое выживание стране: слишком дорого, слишком мала отдача, слишком далеки дивиденды. У нас тут старики и дети голодают, а вы ракеты запускаете, климат портите...

Все эти версии, разумеется, по-своему справедливы, однако они решительно не объясняют равнодушия большинства россиян к национальной космической программе (а есть ли она? когда-то была, и ее даже публиковали).

"Звездные войны" Джорджа Лукаса посмотреть - это все у нас с великим удовольствием, а про собственные космические перспективы задуматься - увольте, пусть начальство думает.

А начальство, между прочим, думает: раз населению все эти звездные проблемы до лампочки и на рельсы протест! овать оно не ляжет, отчего же не сделать облегчение бюджету?..!

Прагматика, конечно, прагматикой, но по прагматической логике Россия (ну, пусть СССР) никак не могла быть в этой капиталоемкой сфере впереди богатого Запада. А факт налицо - и первый спутник, и первый человек в космосе, и много чего еще.

А задолго до всякого "железа" и конкретных запусков - сама идея межпланетных полетов, мысль о расселении человечества по Солнечной системе, которая впервые пришла в голову русскому философу К.Э.Циолковскому уже в начале ХХ века. И не ему одному - тут можно назвать и других русских "космистов" - В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, Н.Ф.Федорова. Задачу освоения космоса они понимали отнюдь не как техническую и прагматическую - в космосе, упрощенно говоря, должна была решиться проблема смысла жизни, проблема нравственная. Таково уж качество русского ума: скучно ему заниматься обустройством наличного пространства (что плохо и неправильно, конечно), а хочется всегда прорваться в какое-то новое пространство с новыми, грандио! зными проблемами, которые своей космической грандиозностью отменят низменность земных забот.

Недаром и революция была воспринята в России как прорыв в "новое пространство", недаром "пролетарские поэты" на первых порах сплошь были "космисты", как, например, Михаил Герасимов, который в 1918 году писал:

Зарей крылатою одеты,

Мы в небо дерзостно взлетим,

Громокипящею кометой

Прорежем млечные пути...

Стишки, конечно, так себе, но настроение очень для тех лет характерное. На его волне появилась и "Аэлита" Алексея Толстого, и многое другое в литературе, живописи, архитектуре.

Словом, идея была - своя, органическая, укорененная, а под такую идею и технологии не могут не появиться. И даже без грандиозных денежных вливаний: недаром первое проектное бюро, занимавшееся ракетной техникой в 20-! х - 30-х годах прошлого века (ГИРД), расшифровывалось работавш! ими там как "Группа Инженеров, Работающих Даром". Это потом - перед войной и после - появились деньги, всесильный Берия и государственные программы. Начиналось все с идеи. У американцев, например, идеи такой не было, и у истоков американского космоса стоит "трофейный" немец Вернер фон Браун: это пока еще он внес в деловые американские мозги немножко немецкой метафизики, пока вырастил учеников - время ушло, и Советы вырвались вперед.

Кто еще хоть немного помнит начало 60-х годов, не даст соврать: полет Гагарина воспринимался всей страной вряд ли с меньшим восторгом и надеждой, чем Победа. Это только представить себе: нищая, едва оправившаяся после военного разорения страна, где совсем недавно распустили ГУЛАГ и еще не вынесли Сталина из мавзолея, вдруг получает такой роскошный, небывалый, а главное - подлинный, в отличие от многих фальшивых, - подарок. Было от чего голове закружиться. И едва ли не больше всех, совершенно по-детски радовался тогда Никита Хру! щев: чуть не прыгал по всем трибунам. И видно было, что радость эта не прагматическая и не политическая, а человеческая. Никита, можно сказать, и сам обалдел и всю страну "подсадил" на эту космическую "иглу". Страшно сказать, сколько в стране стало всего "космического": на каждом углу маячило какое-нибудь заведение (кафе, кинотеатр, магазин) под названием "Космос", филателисты собирали марки только на космические темы (и они стоили дороже других), все зачитывались научной фантастикой.

Словом, с какими критериями ни подходи, какие поправки на политику ни делай, а все равно очевидно: Россия по поводу космоса переживала что-то вроде национального подъема, она была объединена общим искренним пафосом.

Такой пафос - золотая жила для пропаганды, и в первые годы освоения космоса эта жила усиленно пропагандой разрабатывалась.

Но в конце 60-х что-то словно сломалось в механизме. Космонавтов становилось все больше и больше, ! а сообщения об очередных запусках ушли с первых газетных полос! на втор ые, полеты стали восприниматься как некий налаженный однообразный конвейер, и в массовом сознании стали зарождаться каверзные вопросы: если это все так просто, безопасно и отрегулировано, за что космонавтам дают стандартный "набор" - звание Героя Советского Союза и орден Ленина? Ну, слетали "в космос на работу" (такой был газетный штамп) - и распишитесь в ведомости, как все, а "Героя-то" за что?

Конечно, человек ко всему привыкает, все ему со временем приедается, но на то и существует пропаганда, чтобы угасающий интерес поддерживать и стимулировать. А пропаганда, надо сказать, работала в этом направлении все 70-е годы вяло и чуть ли не "против" одного из национальных приоритетов.

Такое чувство, что ей была отдана негласная команда умерить пыл. Может быть, это произошло сразу после успеха американской "лунной" программы: проигрыш "наших" был налицо, а за это при советской власти принято было наказывать.! При Сталине даже футбольные команды, проигравшие в международных матчах, бывало, наказывали.

Поскольку космонавты свой "матч" с американцами проиграли, доказывать первенство СССР на мировой арене должен был теперь кто-то другой. Например, хоккеисты...

Между тем космическая программа продолжалась, и в действительности ее работа была мало похожа на отлаженный конвейер, как выяснилось уже после перестройки, когда всю драматическую изнанку освоения космоса рассекретили. Когда хотя бы стало понятно, за что всем космонавтам давали "Героя" - за крайне опасную, чудовищно вредную для здоровья деятельность (язык не поворачивается сказать "работу"). А пресса всячески сбивала недавний высокий романтический пафос, воодушевлявший людей: дескать, все это вовсе не подвиг, а работа по плану, как и у всех, и на орбите вовсе не герои, а честные труженики, как все мы, вот они во время новогоднего "Огонька" посылают нам свой привет, машут р! учкой с высоты... А у них, может, в этот момент разгерметизаци! я корпус а начинается, или какой-нибудь компьютер, отвечающий за подачу кислорода, отказал, или командир с одним из членов экипажа третью неделю не разговаривает...

И думаешь: если бы средства массовой информации тогда нам честно обо всех драматических перипетиях каждого запуска рассказывали, вся страна не отрывалась бы от телевизоров (как это было с Америкой в эпоху "Аполло"), смотря захватывающую своей подлинностью "звездную оперу". И не упал бы до неприличных низин престиж космонавтики, не забывала бы нация своих героев.

Вот и пишет Константин Феоктистов в своей книжке про неведомую большинству драматическую "изнанку" наших былых космических проектов. Уже в предисловии: "Чего только стоят некоторые никчемные "парадные" запуски, которые дорого обходились, но не давали желаемых результатов".

Однако и по-хорошему ревнив наш автор: по косточкам разбирает американскую "лунную программу", у него к заокеанск! им коллегам куча технологических претензий, но на самом деле свербит в другом месте: "Положительные эмоции и престиж США - это, конечно, актив. А что надо списать в убыток? Не только потраченные 25 миллиардов, но и те космические программы, которые можно было бы осуществить на эти громадные средства. Например, создать и запустить на орбиту семь-восемь космических телескопов класса "Хаббл"! Ведь только один "Хаббл" принес несоизмеримо больше действительно новой, уникальной информации, чем все шесть лунных экспедиций".

Телеологией (проще сказать - проблемой целеполагания) занимается Феоктистов на фоне американской "лунной программы": "Для меня лунная программа - не только достижение, но и один из примеров неудачного выбора цели. Ведь проблема выбора цели нередко встает перед целыми народами".

"Цель" и "целыми" - неосознанная тавтология. Одна из глав книжки называется "Куда идти дальше в к! осмических исследованиях". Мы тут про монетаризацию льгот! без кон ца базарим, а Феоктистов про более или менее вечное говорит: "Примерно раз в сутки орбитальные гамма-телескопы регистрируют вспышку излучения с максимумом излучения в гамма-диапазоне". Непонятно, но красиво, а с другой стороны, сколько же ждать, пока эта неземная красота спасет наш греховный мир?

Предпоследняя фраза Феоктистова (вопрос и ответ в одном флаконе): "Долго ли просуществует человечество? Сомнения есть".

ПодробнееПоиск по РЖ

Приглашаем Вас принять участие в дискуссиях РЖ

© Русский Журнал. Перепечатка только по согласованию с редакцией. Подписывайтесь на регулярное получение материалов Русского Журнала по e-mail.

Пишите в Русский Журнал.

| Subscribe.Ru

Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |

Подписан адрес:

Код этой рассылки: russ.book Архив рассылки |

Отписаться

Вспомнить пароль |

| В избранное | ||